SAN BRUNO - MELODIA DEL SILENCIO: 11. CAMINO INTERIOR

Emiliano Jiménez Hernández

Contenido

11. CAMINO INTERIOR

a) "La

gloria de la hija del Rey permanece escondida"

b) La

humildad: abrazo de la miseria y la misericordia

c) La humildad lleva a la

simplicidad

d) Para ser alabanza de su

gloria

a)

"La gloria de la hija del Rey permanece escondida"

Guigo II nos ha descrito la escala espiritual por la que el cartujo asciende

a la contemplación de Dios: "La lectura se detiene en la corteza, la

meditación penetra en la pulpa, la oración formula el deseo, la

contemplación se deleita en el gozo de la dulzura alcanzada". Para vivir en

esta contemplación del misterio de Dios ha buscado Bruno el silencio de la

soledad. Se trata de recorrer el camino inverso de Adán, que sale del

paraíso donde Dios se pasea a la hora de la brisa de la tarde, para perderse

en los afanes del mundo, con sus sudores, miedos, odios, envidias,

tristezas, violencias y muerte. El alma contemplativa emprende el camino

hacia el paraíso y ella misma se convierte en un jardín cercado donde siente

la alegría de recibir directamente la vida divina en una quietud semejante a

la que reinaba en los albores del mundo.

La vida de los cartujos es una vida de plena simplicidad, aunque en sus

comienzos tenga sus misterios y sea difícil de comprender. Demasiado simple

para que las palabras la puedan explicar. Al describirla, es fácil quedarse

en la corteza, en sus aspectos exteriores, en lo secundario, sin lograr

penetrar en el secreto, que da sentido a todo lo demás. Con los cartujos

ocurre frecuentemente lo que dice el salmo: "La gloria de la hija del Rey

permanece escondida" (Sal 44,14). Para penetrar en su interior no nos queda

otro camino que dar vueltas en torno a las murallas, que defienden el

secreto de su silencio y soledad. Desde lo más externo de sus

manifestaciones visibles nos vamos adentrando hacia el corazón de su vida.

Desde el punto de vista exterior, la vida del cartujo comporta algunas

condiciones que constituyen su defensa contra el mundo y el pecado. Es el

primer paso de su itinerario: dar muerte al hombre viejo, para resucitar

como hombre nuevo a la vida de la gracia. El deseo de su propia

santificación o la búsqueda de una existencia plena y armónica es lo que le

ha movido a buscar la soledad del desierto.

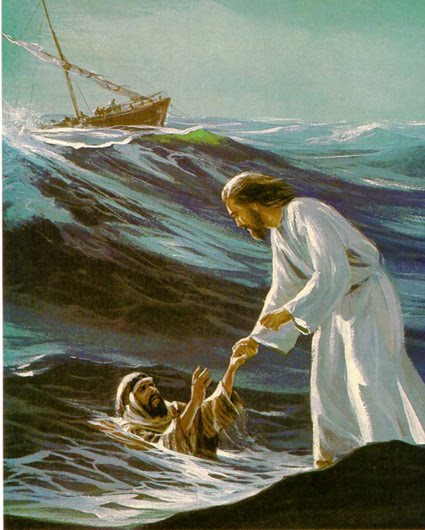

Este primer paso le abre el corazón a buscar, con su oración y renuncias, la

salvación de los hombres. En la intimidad de su oración descubre que su

unión con Cristo se derrama como lluvia de vida sobre la aridez del mundo.

Engendrar hijos de Dios a través de su intercesión y penitencia le libera

del egocentrismo espiritual y le colma de alegría. Así vence la tentación

primera, que muy pronto brota en lo hondo de su espíritu: la tentación de

sentirse inútil en el mundo y en la Iglesia. El Espíritu Santo acude en

ayuda de su debilidad y le testimonia lo que expresa con toda precisión San

Juan de la Cruz, que un día también se sintió atraído por la vida de la

Cartuja: "Un poco de amor puro es más precioso a los ojos del Señor y aporta

más a la Iglesia que todas las acciones juntas".

Cada paso parece colmar los anhelos del solitario, pero, en realidad, esa

plenitud no es más que el aire del Espíritu que dilata constantemente su

corazón y le abre a una novedad continua. El cartujo, llamado a vivir en

soledad, escucha en el silencio de su celda el susurro del Espíritu que le

envuelve y le penetra. Con la luz del Espíritu, el monje descubre que no es

él quien marca el camino ni el objetivo de su vida. El Espíritu, que sopla

donde quiere y como quiere, le lleva donde no sabe por donde no sabe. El

Espíritu, sobre alas de viento, le conduce desde sí mismo a la unión con

Dios.

b)

La humildad: abrazo de la miseria y la misericordia

Para poder ser llevado sobre la suave brisa del Espíritu, lo primero que

necesita el discípulo de Cristo es despojarse del peso de sí mismo. Este es

el primer proceso de la acción del Espíritu en quien se entrega a su acción.

En el cartujo, el Espíritu lo hace en primer lugar con la austeridad de la

Regla, que mortifica los sentidos, con la obediencia, que mortifica la mente

y la voluntad, y con la soledad, que mortifica todo el ser, dejando al

solitario perdido a solas consigo mismo. A esta mortificación, en sus tres

puntos, se reduce la penitencia de los cartujos.

Entrar en la Cartuja no es otra cosa que acoger la llamada del Señor a

convertirse a él (Mt 3,2), dejando el mundo y sus seducciones. El Señor, que

quiere hacerle discípulo suyo le dice: "vende todo los que posees" (Mt

19,21), niégate a ti mismo y carga con la cruz de cada día (Lc 14,17). Para

volar en alas del Espíritu es necesario, en primer lugar, romper las cadenas

que nos esclavizan, atándonos al mundo. Este despojamiento de todo lo que no

es Dios es algo que durará lo que dure la vida sobre la tierra. Nuestro

hombre de pecado luchará constantemente por levantar la cabeza: "¿No es

acaso un duro combate la vida del hombre sobre la tierra?" (Jb 7,1).

Por ello los cartujos nunca fueron muy numerosos. El corazón del hombre está

hecho a la medida del amor de Dios, pero pocos son los hombres que tienen la

audacia suficiente de reconocer la propia debilidad y aceptar su nada; muy

pocos son los que tienen el coraje de ser nada y aceptar ser considerados

nada, como dice uno de los escritores cartujos: "Ama ser ignorado y estimado

en nada".

La evidencia de su nada colma al monje de alegría: "Me gloriaré gustosamente

de mis debilidades, para que se manifieste en mí la potencia de Cristo"

(2Cor 12,9). La propia pequeñez hace que resalte más la grandeza de Dios.

Día a día se le ilumina la palabra de Cristo: "Sin mí no podéis hacer nada"

(Jn 15,5). Experimentando la propia debilidad, toma conciencia igualmente de

la palabra de Pablo: "Es Dios quien suscita en nosotros el querer y el

actuar según la benignidad de sus designios" (Flp 2,13). Cuando acepta

realmente esta verdad, con todas sus consecuencias, entonces el monje está

dispuesto para que en él se cumplan las palabras del Señor: "Vosotros sois

dioses, sois todos hijos del Altísimo" (Sal 82,6; Jn 10,34).

La vida verdadera, vida de unión con Dios, es sumamente simple. El alma se

siente arrebatada por Dios, rescatada del deseo de cualquier cosa creada,

asentada firmemente en la alegría del amor. En esta indiferencia y

equilibrio, en donde el corazón halla su puesto, nace una paz única e

insuperable. Es cierto que, por mucho tiempo, hasta que el alma alcance la

plenitud de unión con Dios, el hombre comete errores y pecados. Pero estos

defectos mismos concurren al acrecentamiento del amor, pues alimentan la

llama que purifica y transforma el corazón del contemplativo, llevándole a

una humildad auténtica. Tales faltas no le extrañan y detienen. Más bien le

hacen sentirse en el cruce de dos abismos infinitos: el infinito de su

miseria y el infinito de la misericordia divina: "Un abismo llama al otro

abismo" (Sal 41,8). Del fondo de este doble conocimiento, brota un manantial

inagotable de humildad, de abandono, de amor.

El primer fruto sensible de la vida espiritual es el derramamiento de

lágrimas de arrepentimiento. La oración lleva al monje a descubrir unidas su

miseria y la misericordia de Dios. Nunca sabrá qué es lo que le conmueve más

las entrañas, hasta deshacerse en lágrimas, si su miseria o la misericordia

de Dios. Las lágrimas saludables del arrepentimiento son la señal de la

conmoción de las capas profundas del ser, en las que quedan anegados el

orgullo y la confianza en sí mismo. Este es el enternecimiento, en el

sentido propio de la palabra, con el que la dureza del corazón se ablanda al

contacto de la gracia divina. Como dice Serafín de Sarov: "En el corazón de

aquel que derrama lágrimas de enternecimiento resplandecen los rayos del Sol

de justicia, Cristo-Dios".

Esta etapa es indispensable para llegar a la unión con Dios. Pero todas las

prácticas de penitencia que implica no son más que medios y no fines en sí

mismos. En realidad su función es puramente negativa y relativa. Su valor

está únicamente en ayudar a superar ciertos obstáculos para alcanzar la

unión con Dios y experimentar su amor. Si se olvida esta finalidad son

completamente estériles.

Los Estatutos subrayan explícitamente repetidas veces que toda penitencia se

subordina a la contemplación. Las austeridades corporales, reguladas por los

Padres fundadores, se recomiendan únicamente con la condición de ser

practicadas en obediencia y guiadas por la obediencia. De nada sirve

crucificar el cuerpo si no se corona de espinas la mente. La obediencia es

la raíz y el fruto de la humildad y del amor. Todo se inspira y tiende a la

humildad y al amor. Si no, "aunque entregara mi cuerpo a las llamas..., no

serviría de nada" (1Cor 13,3).

c) La humildad

lleva a la simplicidad

La humildad, fruto del abrazo de la miseria y la misericordia, lleva a la

simplicidad y a la bendición: "Te bendigo Padre, Señor del cielo y de la

tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios e inteligentes y se

las has revelado a los pequeños" (Mt 11,25). La sencillez, fruto de la

simplicidad, don de Dios, es una de las maravillas sorprendentes de la vida

interior. Las palabras de Cristo brillan como un relámpago en la noche:

"Todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer" (Jn 15,15). Este

conocimiento de Dios no es algo intelectual, sino una iluminación interior,

como un anticipo del conocimiento cara a cara del reino de los cielos: "Esta

es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien

tú has enviado, Jesucristo" (Jn 17,3).

Esta luz dulce y potente brota de lo íntimo del espíritu en el momento en

que se acepta a Cristo en nosotros. Es la luz que ilumina a todo hombre que

viene a este mundo, y que muy pocos reciben en toda su plenitud. En ella

vive todo, por ella todo ha sido creado; cada cosa, en el fondo, es el

reflejo de un único Fuego, el Fuego que desea habitar y abrasar nuestro

corazón. Amad y veréis a Dios en todo, y todo en Dios. El amor y la fe se

iluminan y abrazan mutuamente. El amor y la fe nos llevan de luz en luz: "En

tu luz vemos la luz" (Sal 35,10). Y cada luz da un impulso nuevo al amor.

El cartujo, a impulsos del Espíritu Santo, aspira a desprenderse hasta de

sus pobres y pequeñas virtudes, en cuanto suyas. Buscándolas con demasiada

solicitud, complaciéndose en ellas, se detiene en sí mismo. Vivir de Dios

solo y sólo para Dios es la secreta aspiración del cartujo, el alma de su

soledad. No querer, no saber, no tener más que a Dios solo, no desear nada

fuera de él, no ver a las criaturas sino en él y por él es en lo que

consiste la verdadera vocación de los cartujos. Cualquier otra preocupación,

fuera de este amor, es una preocupación superflua.

Esta sencillez nada la puede turbar. Su simplicidad es su fuerza y su

riqueza, su alegría inexpugnable, pues descansa en Dios, a quien ha

suplicado: "¡Quién me diera alas como de paloma! Volaría y descansaría" (Sal

54,7). El Señor escucha su deseo, pues es él mismo quien lo ha puesto en el

alma, al decirle: "Sed sencillos como palomas" (Mt 10,16). En el amor de

Dios halla su paz, "pues en el amor no hay temor" (1Jn 4,18). Con San Pablo

sabe y proclama: "Yo estoy cierto que ni la muerte ni la vida, ni el

presente ni el futuro..., ni criatura alguna podrá separarnos del amor de

Dios manifestado en Cristo Jesús" (Rm 8,38-39).

El espíritu penetrado por la luz de Cristo goza de una gran libertad:

"Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres" (Jn 8,32). Fundamentado

en Cristo, permanece por encima de los juicios y opiniones del mundo, pues

la claridad en donde Dios le sitúa le muestra la inanidad de todas las

cosas: "Sabe cuán vanos son los pensamientos de los hombres" (Sal 93,11).

Domina igualmente las fluctuaciones del egoísmo y complacencias humanas. No

tiene otro fin que la glorificación de Dios: "¿A quién otro más que a ti

tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra" (Sal 72,25).

Escondido a las miradas de los hombres, ya que su vida "está escondida con

Cristo en Dios" (Col 3,3), se siente conocido por Dios, su Padre, a quien

grita constantemente en su interior "Abba, Padre". Toda su vida transcurre

bajo la solicitud paternal de Dios: "Yo digo lo que el Padre me enseña y él

no me abandona, ya que hago siempre lo que a él le place".

La simplicidad, fruto del amor gratuito de Dios, conduce el espíritu del

hombre a la unidad interior. Las "devociones" en las que, más o menos, se

dispersan las fuerzas del alma al comienzo de la vida de oración, se

unifican. Las "prácticas" se reducen a un sólo acto, más aceptado que

realizado, que consiste en dejar a Dios vivir en nosotros. Se le puede dar

diversos nombres -amor, fe, confianza, adoración, acción de gracias-, pero

todos ellos son sinónimos, pues se funden en el crisol del corazón,

encendido en amor por la presencia de Dios. Dios es la simplicidad misma; el

alma que se abre a él, sin proponérselo, vive la palabra de la Sabiduría:

"Buscadle con corazón simple" (Sb 1,1).

Buscando su santificación, Bruno -y todos los que siguen sus huellas- se ha

encerrado de por vida en el monasterio, pues "esta es la voluntad de Dios,

vuestra santificación" (1Ts 4,3). Su vida pasada le ha llevado a entender

las palabras de Jesús: "¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si

se pierde y arruina a sí mismo" (Lc 9,25). Santificándose, se salva a sí

mismo y salva al mundo. Muriendo a sí mismo da fruto de vida para el mundo,

como el grano que cae en tierra, del que habla san Juan (Jn 12,24). Los

monjes son apóstoles, que iluminan al mundo a través de su acción oculta de

oración y sacrificio. Les devora el celo por la casa de Dios, sufren por el

ardiente deseo de preparar los corazones al huésped divino, templos del

Espíritu Santo quizás profanados. Unidos a Jesucristo, le dicen al Padre:

"Por ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados

en la verdad" (Jn 17,19). Se inmolan para dar cumplimiento a las palabras de

san Pablo: "Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo"

(Col 1,24). Con sus oraciones imploran al dueño de la mies que mande muchos

obreros al campo del Señor. Así su apostolado se hace universal.

Pero el monje sabe que no se santifica con sus obras, sino por puro don de

la gracia de Dios. Como cartujos, numerosas prácticas les impulsan a poner

toda su vida bajo la mirada de la Virgen, de la que se sienten hijos

predilectos. De un modo verdaderamente insistente se les invita a vivir del

alimento divino, del Pan eucarístico. La acción de gracias que dan después

de la Eucaristía en la soledad de la celda es muy breve, pero tiene como

finalidad expresa el invitarlos a consumar en la soledad la unión con el

Verbo encarnado, de modo que su amor anime toda la jornada. Los Estatutos

alaban también a los monjes que piden frecuentemente la absolución

sacramental de sus pecados. La purificación misteriosa en la sangre del

Cordero es más eficaz que todos los esfuerzos humanos.

El Espíritu santo, guía interior, sigue impulsándoles a través del desierto

hacia la tierra prometida, que es Dios mismo, que desea darse totalmente. En

el corazón del silencio resuena la voz de Cristo, que les dice: "Si tú

conocieras el don de Dios" (Jn 4,10). Desde la sed de un alma débil y

pecadora brota la atrevida aspiración y súplica del don de Dios: el agua

viva que apaga la sed, pues se hace en él fuente de agua que salta hasta la

vida eterna.

Esta es la meta a la que el Espíritu conduce a quienes se dejan transformar

por él. Jesús se lo ha pedido al Padre para nosotros: "Que todos sean una

sola cosa. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean

uno en nosotros" (Jn 17,21). Ahí comienza para nosotros, desde ahora, la

vida eterna. Amar, vivir en Dios, ser en Dios es la vida de quien ha sentido

la llamada a encerrarse en la cartuja. Su simplicidad hace quizás imposible

hacerla comprender con palabras. Pero los frutos de esta inmersión en el

misterio de Dios son cada día más manifiestos.

El hombre, que desprecia el mundo y se niega a sí mismo, hasta el olvido de

sí, en la medida en que se despoja de sí mismo se reviste de Jesucristo,

experimentando que la sabiduría de Dios ocupa el lugar de su yo. Así,

canceladas las imágenes fugaces y aparentes de los bienes terrenos,

purificada el alma por las pruebas pasadas, el cartujo se transforma en

espejo sin mancha, donde el Padre se contempla, inundándole de su gloria y

de los fulgores de su amor.

En la medida en que se reviste de Jesucristo, el hombre alcanza en un cierto

sentido la perfección de Dios. Con un mismo acto realiza el doble

mandamiento: "Revestíos del Señor Jesucristo" (Rm 13,14) y "sed perfectos

como es perfecto vuestro Padre celestial" (Mt 5,48). En esta persona, que le

presenta los rasgos del Hijo, el Padre ve su propia imagen, indudablemente

reducida, pero perfectamente reproducida.

Toda la vida del hombre revestido de Cristo es traspasada y consumida por la

vida divina, pues "el Señor, tu Dios, es un fuego devorador" (Dt 4,24). El

Verbo se hizo carne para extender este fuego por la tierra: "He venido a

traer el fuego sobre la tierra y cómo quisiera que estuviese ya encendido"

(Lc 12,,49). En una locura de amor, Cristo atrae al alma a sí y la

transforma, consumándola. De este modo el fiel discípulo de Cristo se

asimila a Cristo. En él el Padre encuentra a Cristo, su Hijo querido, que

vive en todos los miembros de su Cuerpo.

La meta final, la expresión más profunda de la vida del cartujo, se logra

cuando deja que Dios se reconozca a sí mismo en él, sintiendo como dirigidas

a él las palabras: "Este es mi hijo predilecto, en quien me complazco" (Mt

3,17). El monje, consumado en el amor, siente continuamente estas palabras

y, en todos sus actos, repite de alguna manera las palabras del Hijo: "Yo

hago siempre las cosas que le agradan" (Jn 8,29). El cartujo ha sido

arrancado del mundo y llevado a la soledad para agradar a Dios, para saciar

su sed de amor.

Precisamente para esto ha creado Dios a los hombres, para que se encuentren

con su Cristo. En la humanidad Dios busca a Cristo, su imagen visible, su

Verbo. ¿Acaso no desea engendrarlo en nosotros, amarlo y glorificarlo en

nosotros? Para esto nos ha concebido, llamado y predestinado: "a ser

conformes a la imagen de su Hijo" (Rm 8,29).

La humanidad, sumida en los afanes de este mundo, se vuelve sorda a esta

llamada. Y por ello, el Amor rechazado, el Amor indigente y crucificado

elige unos cuantos hombres, entre los más débiles y frecuentemente entre los

más miserables, para hallar en ellos su consolación. Dios es amor y no

quiere, ni puede querer, otra cosa más que amor. La sed divina de Jesús sólo

puede saciarse con el amor: "¡Tengo sed!", grita desde la cruz. Dejar que

Dios cumpla en nosotros su voluntad, ser, en medio de la humanidad, Cristo

en quienes el Padre pueda vivir y complacerse, es el secreto de la vocación

de los cartujos. Quien ha encontrado este tesoro escondido en el campo, por

la alegría que experimenta, vende todos sus bienes y compra el campo, la

perla preciosa, que vale más que el oro y la plata del mundo entero.

Acoger a Jesús, dar asilo al Hijo del hombre, que no tiene donde reposar la

cabeza, es el deseo que llena las horas de la vida en soledad. "A cuantos le

acogen les da el poder de ser hijos de Dios, pues quienes creen en su nombre

no han nacido de la sangre, ni de deseo de la carne, ni de deseo del hombre,

sino que han sido engendrados por Dios" (Jn 1,12-13). En el monje,

abandonado al sacrificio total de sí mismo, el amor llega a su consumación

plena; en él se realiza la generación espiritual, a semejanza de la

generación eterna del Verbo.

d) Para ser alabanza de

su gloria

Quien ha renacido de lo alto, del agua y del Espíritu, ya no pertenece a la

generación de la tierra, no es ya hijo de la carne, ni de su propia

voluntad, sino que nace de Dios en cada instante. Vive la vida eterna,

conoce a Dios como Dios se conoce, le ama con el amor con que él se ama, es

decir, impulsado por el Espíritu Santo, el amor de Dios derramado en su

corazón. Su vida es realmente alabanza de la gloria de Dios. Dios se recrea

en ella; ha sido transformado en Verdad, en Alabanza perfecta, es

pronunciado con el Verbo. Es una obra conforme a lo que, desde toda la

eternidad Dios ha querido. En él se cumple el deseo eterno de Dios:

"Habitaré contigo, porque te he elegido, serás mi reposo eterno. Como el

esposo se alegra con su esposa, así serás tú la alegría de tu Dios" (Is

62,5). Su sumisión a Dios es tan espontánea como los latidos del corazón:

"Los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios"

(Rm 8,14). El Padre le contempla y exclama: "He aquí mi hijo amado, en quien

me complazco".

Gracias a estas personas, regeneradas en el amor, Cristo continúa viviendo

sobre la tierra, sufriendo para la salvación de los hombres y para gloria

del Padre. Ellas le pertenecen y pueden decir con verdad: "No soy yo quien

vive, es Cristo quien vive en mí" (Ga 2,20). Pueden decirlo, pues, estando

en la tierra, son ciudadanos del cielo, donde "tienen su conversación" (Flp

3,20). En ellos se percibe la verdad de las palabras de Cristo: "Dichosos

los puros de corazón... Quien me ve a mí ve también al Padre... Esta es la

voluntad del Padre: que los que creen en mí tengan vida eterna... Quiero que

estén conmigo donde yo estoy, para que contemplen la gloria que tú me has

dado; quiero que sean uno, como nosotros somos uno, consumados en la

unidad".

Gracias a su unión con Cristo se sienten y son reyes, como Cristo es Rey. Y

con la realeza de Cristo salvan al mundo, pues la vida que reciben

directamente de la fuente se desborda sobre los demás. Su alma se hace agua

(Ct 5,6, Vulg), que riega el mundo árido y reseco. Actuando únicamente en

Dios, por Dios y con Dios, el hombre de oración se coloca en el centro de

los corazones, influye sobre todo, da a todos de la plenitud de gracia de

que está lleno hasta rebosar: "Quien cree en mí tiene en el corazón ríos de

agua viva", dice el Señor. Y Juan añade: "Esto lo decía refiriéndose al

Espíritu que recibirían los que creyeran en él" (Jn 7,38-39). Es río de agua

viva, vino y leche, que sacia toda sed, vendas santas para todas las

heridas.

Quien se ha perdido en Dios, regenerado en Cristo según la voluntad de Dios,

participa de la misión consoladora del Espíritu. Sin empobrecerse, hace

participes a los demás de la alegría que le embarga, ilumina y da calor al

mundo, porque se preocupa únicamente de Dios: "El Espíritu del Señor está

sobre mí, porque me ha consagrado con la unción; me ha mandado a llevar la

alegre noticia a los pobres, a vendar las llagas de los corazones rotos, a

proclamar la libertad a los esclavos, la liberación a los prisioneros" (Is

61,1). Las palabras que Isaías refiere al Señor se aplican, a su vez, al

hombre en quien el Señor continúa su obra de redención.

Vivificado por el amor, como el Amor, el seguidor de Cristo se hace

universal y misericordioso: "Todo lo puedo en aquel que me da fuerza" (Flp

4,13). "Id, dice Jesús, curad a los enfermos, resucitad a los muertos,

arrojad a los demonios. El que cree en mí, cumplirá las obras que yo hago, e

incluso más grandes, porque todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo

cumpliré para su gloria".

"Dios es amor: quien está en el amor vive en Dios y Dios en él" (1Jn 4,16).

La sabiduría del mundo, buscándose a sí misma, no busca a Dios. Por ello no

entiende el amor, y pierde el amor. No vive la vida verdadera, pasa al lado

de la vida, y se precipita en la muerte. Por esto el mundo no comprende la

vida de los contemplativos, estrechamente unida a Cristo, ni experimenta su

amor ni su victoria: porque la vida es Dios; y también su amor es Dios; y lo

mismo, su victoria, segura y perfecta, no es más que el mismo Dios, y el

mundo ignora a Dios. Sólo quienes permanecen unidos a Cristo escuchan en su

interior su palabra consoladora: "Tened confianza, yo he vencido al mundo"

(Jn 16,33).

El mundo no sólo ignora a los hombres encerrados en la soledad de la celda,

sino que con frecuencia les desprecia y odia. Sus pensamientos y acciones no

tienen las dimensiones que el mundo aprecia. Particularmente el mundo

actual, completamente absorbido por el progreso utilitarista, se aleja cada

día más del orden espiritual. Absorto por el afán de producir cosas se

vuelve incapaz para concebir todo valor interior y escondido. Lo visible

cubre totalmente lo invisible. Así el hombre actual pierde su vida y

destruye su ser, pues el hombre no es ni vale por lo que hace, sino por lo

que es. Jesús ya anunció de antemano la oposición del mundo a sus

discípulos: "Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es suyo; pero como

no sois del mundo, pues yo os he sacado del mundo, por eso el mundo os odia"

(Jn 15,19).

Advertido por Cristo, quien se entrega a su amor, posee una embriagadora

sabiduría. Sabe que tiene como adversarios y enemigos cosas mortales, es

decir, cosas que son pura apariencia, que ni existen, mientras que Aquel que

ha elegido como su amigo y esposo, su centro, su único y su todo, es Aquel

que es. Así, habiendo renunciado a todo, lo posee todo: "Todo lo que es mío

es tuyo" (Lc 15,31). Con Pablo se ríe de la vida y de la muerte, del

presente y del futuro, de los principados y las potestades, porque su

alegría y su gloria supera los océanos y su paz es más profunda que los

abismos.

Ha recibido un nombre eterno, que nada ni nadie podrá cancelar. Se embriaga

de la abundancia de la casa del Señor, se sacia en el torrente de sus

delicias, porque en Cristo ha hallado los manantiales de la Vida. Enraizado

y fundamentado en el amor, comprende, con todos los santos, la largueza, la

anchura, al altura y la profundidad del amor de Cristo, que supera todo

conocimiento. Con este conocimiento se siente colmado de toda la plenitud de

Dios.

Cristo le da a conocer todo lo que ha oído del Padre (Jn 15,15). Aunque sea

desde "detrás del muro, atisbando por las rejas de la ventana" (Ct 2,9) el

Esposo se hace presente y le da a conocer "los tesoros escondidos y los

secretos de los misterios" (Is 45,3): "la sabiduría de Dios, misteriosa,

escondida,destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra,

lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que

Dios preparó para los que le aman. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por

medio del Espíritu; y el Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de

Dios" (1Cor 2,7-10). "Fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre

interior, Cristo habita por la fe en nuestros corazones, para que,

arraigados y cimentados en el amor, podamos comprender con todos los santos

cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el

amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que nos vayamos

llenando hasta la total Plenitud de Dios" (Ef 3,16-19).

He aquí el alba de la vida eterna. Esta vida, que el fiel transformado por

el Espíritu comienza en la tierra, es ya una participación de la vida de la

Tres personas divinas. Para expresarlo, un cartujo de nuestros días recurre

a San Juan de la Cruz, a quien la Iglesia llama el doctor místico: "Y como

el alma ve que no puede llegar a igualar el amor con que Dios la ama, desea

la clara transformación de gloria con la que llegará a igualar dicho amor.

Porque entonces conocerá a Dios como Dios la conoce y amará a Dios como es

amada por Dios. Su amor será amor de Dios, porque allí él le da su amor, le

enseña a amar con la fuerza con que es amada por él, transformádola en su

amor... El Espíritu Santo, con su aspiración divina, levanta al alma, le

informa y habilita para que ella aspire en Dios la misma aspiración de amor

que el Padre aspira en el Hijo, y el Hijo en el Padre, que es el mismo

Espíritu Santo que a ella le aspira. Así el alma se transforma en las tres

Personas de la Santísima Trinidad en revelado y manifiesto grado... Este es

el gran don que Cristo nos alcanzó, pidiéndoselo al Padre: Padre, quiero que

los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que contemplen la

gloria que me has dado (Jn 17,24), sí, Padre, que todos ellos sean una misma

cosa, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, así ellos sean uno en

nosotros. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como

nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno

(Jn 17,20-23)".

A lograr este estado, feliz y fecundo, de unión con Dios se orientan el

abajarse hasta lo más profundo de sí mismo, el morir al propio yo, la

renuncia al mundo, al mundo exterior de los sentidos y al mundo interior del

amor propio. Despojado completamente de todo, el monje puede gozar, sin

obstáculos, de todas las riquezas de la Verdad y del Amor, viviendo de Dios

solo en la soledad y el silencio. San Juan de la Cruz, el gran

contemplativo, lo dice insuperablemente: "El Padre pronunció una sola

Palabra, que es su Hijo y siempre la repite en un eterno silencio; por eso

el alma debe escucharla en silencio".