Figuras bíblicas: I. LOS ORIGENES

EMILIANO JIMENEZ HERNANDEZ

Páginas relacionadas

1. Adán y Eva: Esposos y

padres primordiales

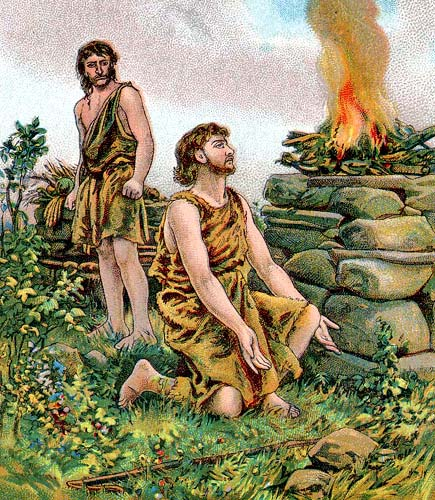

2. Caín y Abel: Los

primeros hermanos

3. Noé: El nuevo origen

1. ADAN Y EVA: ESPOSOS Y PADRES PRIMORDIALES

Los orígenes del hombre se remontan al alba de la creación, cuando

Dios ordena todas las cosas a Cristo. La historia del hombre no comienza con

el pecado de Adán, sino en el instante en que el Padre crea todas las cosas

en Cristo y ordenadas a El. Antes de que el hombre sea concebido en el seno

de su madre ha sido concebido en el corazón de Dios.

Dos relatos complementarios de la creación abren el libro del

Génesis. Son el pórtico de la fe en la salvación y alianza de Dios con su

pueblo. Los dos relatos de la creación son el primer acto del drama que, a

través de las variadas manifestaciones de la bondad de Dios y de la

infidelidad de los hombres, constituye la historia de la salvación.

a) El hombre es creado a imagen de Dios

El primer relato (Gen 1), en un cuadro grandioso, nos describe cómo

en el principio Dios saca el universo, cielo y tierra, del caos primitivo,

adornándolo con todo lo que forma su riqueza y su belleza. La narración

bíblica de la creación nos presenta el nacimiento de los seres y de la vida

en el marco litúrgico de una semana. Y esta obra culmina con la creación del

hombre, varón y mujer, a imagen y semejanza de Dios. Y, finalmente, Dios,

como consumación de su obra, el séptimo día reposó, bendijo y santificó el

séptimo día, el sábado. La complacencia con que el Creador celebra la fiesta

de la creación, el sábado, expresa claramente que la creación fue llamada a

la existencia por su amor gratuito.

En el sexto día Dios, con marcada diferencia, el texto describe la

creación del hombre, que proviene con inmediatez total de Dios. La creación

del hombre está precedida por la fórmula solemne de la autodecisión de Dios:

«Hagamos al hombre a nuestra imagen y según nuestra semejanza».

Adán (hombre) es un nombre colectivo, que el texto especifica en la

bipolaridad «hombre‑mujer». Es el hombre en la totalidad de su ser, como

espíritu encarnado y bisexualmente relacionado, abierto al amor y

fecundidad y a la comunión, tal como ha sido llamado a la existencia como

imagen de Dios amor y comunión en su vida intratrinitaria. La división de

sexos es de orden creacional. Por voluntad de Dios el hombre no ha sido

creado solitario, sino que ha sido llamado a decirse «yo» frente a un «tú»

de otro sexo. Sobre esta imagen de Dios en la tierra, que El mismo ha

creado, derramó su bendición, capacitando al hombre para crecer y

multiplicarse.

Las primeras páginas del Génesis nos dicen: «Y creó Dios al hombre a

imagen suya, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó» (Gen 1,27).

El hombre, en su bipolaridad referencial de varón y mujer, es imagen de

Dios. "Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza: llamándolo a la

existencia por amor, lo ha llamado al mismo tiempo al amor.

Dios es amor (1Jn 4,8) y vive en sí mismo un misterio de comunión personal

de amor. Creándola a su imagen y conservándola continuamente en el ser, Dios

inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación del amor y de

la comunión. El amor es por tanto la vocación fundamental e innata de todo

ser humano" (FC 11).

La imagen y semejanza de Dios se da en la comunión de hombre y mujer, que corresponde a la comunión intratrinitaria de Dios. La imagen de Dios se manifiesta en la diferencia y comunión sexual de los hombres. No cabe vivir de manera solitaria la semejanza con Dios. Sólo es posible en la comunión humana. La teología de la Trinidad, que descubre en Dios diferencia y unidad y que habla de Dios rico de relaciones en sí mismo, es el Dios que se refleja en la diferencia y unidad de hombre y mujer, como totalmente diferentes y unidos en una sola carne, en relación mutua y recíproca entre sí y abiertos a la vida, al hijo, fruto de su relación. Lo análogo de la imagen de Dios reside en la relación diferenciada, en la diferencia rica de relación, que constituye en el Dios uno y trino la vida eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y determina en los hombres la vida temporal de hombres y mujeres, de padres e hijos.

Dios es amor y creador de la vida. La unión del hombre y de la mujer,

engendrando la vida, es la imagen más perfecta de Dios.«Imagen de Dios»,

pues, no es el hombre individual y solitario. Adán no es nombre propio,

designa al ser humano (Os 11,4). Hombre y mujer unidos en una sola carne,

que manifiesta el hijo fruto de su unión, es la imagen de Dios amor y fuente

de la vida.

En esta doble y única «misión del Amor y de la Vida» de la familia se

refleja la imagen de Dios Amor y Creador de la vida. Al llamar Adán a su

mujer Eva expresaba su vocación a la fecundidad: «madre de los

vivientes» (Gen 3,20). Dios, cuya plenitud sobreabundante es fecundidad por

encima de toda medida, creó al hombre y a la mujer a su imagen, a imagen del

Hijo único que por sí solo agota la fecundidad divina y eterna. Para

realizar y manifestar este misterio la pareja humana, al transmitir la vida,

comunica al curso del tiempo la imagen de Dios, sobreviviendo de generación

en generación. En el fondo de las edades resuena sin cesar el llamamiento de

Dios: «Creced y multiplicaos» y la pareja humana va llenando la tierra.

Dios, al llamar, da la forma de responder. La llamada es bendición:

comunicación del poder de procrear seres a su imagen. Este gozo de la

fecundidad, don de la bendición de Dios, lo expresa Eva, la madre de los

vivientes, en el momento de su primer parto: «¡He obtenido un hijo de Dios!»

(Gen 4,1). Lo específico del hombre, en su bipolaridad sexual, es

convertirse en icono, en una epifanía del ser que le ha dado la vida.

b) Adán y Eva

El segundo relato (Gén 2) de la creación, mucho más antiguo que el

primero, está lleno de imágenes poéticas. A través de su estilo literario,

la riqueza de sus expresiones contiene datos interesantes para comprender el

significado de la atracción entre el hombre y la mujer, haciendo resaltar el

significado unitivo del amor.

Así como el primer relato parte su explicación del caos que se

observa en el mundo, éste segundo supone, como punto de arranque, un

desierto árido y seco, que Dios irá transformando en jardín encantador,

donde el hombre aparece como dueño y señor. A partir de ahí la descripción

adquiere una fuerza singular. La soledad del hombre produce en Dios por vez

primera la impresión de que algo no estaba bien en su obra creadora: «No es

bueno que el hombre esté sólo. Voy a hacerle una ayuda adecuada» (2,18).

La presencia de los otros vivientes -animales y aves- no ha bastado

para llenar el vacío de la soledad humana, a pesar de su dominio sobre

ellos: «El hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros

del cielo y a las fieras salvajes, pero no encontró en ellos una ayuda

adecuada» (2,20). En el momento de dar nombre a los demás seres como señor

de la creación, en el hombre, el sentimiento de vacío y soledad domina sobre

el gozo de su soberanía. Le queda como una nostalgia profunda, un vacío de

tristeza que hay que eliminar con una compañía humana. Así, el Génesis

muestra cómo ningún dominio o posesión puede llenar el corazón del hombre.

En esta situación afectiva la mujer se hace presente como el gran

regalo de Dios. El éxtasis que experimenta el hombre, sinónimo de estupor,

de la suspensión de los sentidos, anuncia un gran acontecimiento:

Entonces el Señor Dios echó sobre el hombre un profundo sueño y el hombre

se durmió. Le sacó una costilla, rellenando el vacío con carne. De la

costilla que le había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y la

llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: ¡Esta sí que es hueso de mis

huesos y carne de mi carne! Su nombre será mujer (išsah), porque ha sido

sacada del hombre ('iš). Por eso el hombre abandona padre y madre y se une a

su mujer y se hacen una sola carne (2,21‑24).

El grito de exclamación manifiesta esa alegría inmensa que siente el

hombre al haber encontrado por fin en la mujer la compañera de su

existencia, reflejo suyo, la ayuda adecuada que anhelaba en su interior, lo

único que ha podido elegir y hacia la que se siente atraído entre todos los

seres que han desfilado ante él. En ella halla una interlocutora, al

otro que haga posible el encuentro y el diálogo: la presencia de la

mujer crea en el hombre tal gozo, que Adán inaugura con un piropo el habla

humana. El hombre no se ha complacido en ninguna de las criaturas que han

pasado delante de él; ha otorgado su preferencia a la mujer: ella es la

elegida, la amada, como expresa el nombre (Išsah). Solamente la mujer está

«a la par» del hombre en su diferencia. Solamente ella puede constituir para

él una compañera, con la que compartir su dignidad de ser y vida. Por eso,

el autor la hace nacer del costado del hombre: ella es de su misma carne,

emparentada con él. Esta expresión no es biológica, sino antropológica: su

significación abarca al hombre entero: «¿no es carne nuestra?», dirán de

José sus hermanos. La consanguinidad -concarnidad- es expresión de

parentesco, familiaridad, comunión. Acaba de brotar una comunidad más fuerte

que ninguna otra, por eso «el hombre abandona padre y madre y se une a su

mujer»; los dos se sienten identificados en una sola carne y en un solo

corazón.

"Voy a hacerle una ayuda adecuada". La ayuda y comunión no se

refiere sólo a la atracción sexual. El diálogo que aquí aparece entre el

hombre y la mujer tiene resonancias afectivas y personales mucho más

íntimas. Ayuda en el AT tiene un sentido marcadamente personalista.

Por ello, no es extraño que el Eclesiástico, aludiendo a este texto del

Génesis, dé al encuentro con la mujer un significado de «ayuda»

infinitamente amplio:

Mujer hermosa recrea la mirada y sobrepasa todo lo deseable; si además habla

con ternura, su marido no es como los demás hombres; tomar mujer es una

fortuna: ayuda y defensa, columna y apoyo. Viña sin tapia será saqueada,

hombre sin mujer andará a la deriva (36,22-25).

No se puede expresar mejor, ni con menos palabras, la intención

profunda de Dios sobre la realidad sexual del hombre y la mujer. La

llamada recíproca del hombre y la mujer queda orientada, desde sus

comienzos, hacia esa doble finalidad de crear la unidad y la vida. Por una

parte, es una relación personal, íntima, un encuentro en la unidad, una

comunidad de amor, un diálogo afectivo pleno y totalizante, cuya palabra y

expresión más significativa se encarna en la entrega corporal. Y, por otra

parte, esta misma donación, fruto del amor, se abre hacia una fecundidad que

brota como consecuencia.

El relato del Génesis muestra que la existencia del hombre y la mujer

reviste una forma dialógica. Ambos son verdaderamente Adán, es decir hombre:

"El día en que Dios creó a Adán, le hizo a imagen de Dios. Los creó varón y

mujer, los bendijo y los llamó hombre (Adán) en el día de su

creación" (Gén 5,1). Este texto da el nombre de Adán a los dos miembros de

la pareja humana y, por ello mismo, les reconoce la dignidad humana. Por

ello, pueden llegar a ser «una sola carne» en el matrimonio. Expresando no

solamente la unión corporal, la expresión abarca toda la persona. El profeta

Malaquías, al explicar este texto dirá que, en el matrimonio, hombre y mujer

llegan a ser una sola vida, un ser: "¿No ha hecho El un solo ser ‑una

vida‑, que tiene carne y espíritu? Y este uno ¿qué busca? Una posteridad

dada por Dios. Guardad, pues, vuestro espíritu: no traiciones a la esposa de

tu juventud? (Malq 2,14-16).

Como escribe Juan Pablo II en su primera encíclica, Redemptor

hominis: «El hombre no puede vivir sin amor. Permanece para sí mismo un

ser incomprensible, su vida está privada de sentido, si no le es revelado

el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y no lo hace

propio, si no participa en él vivamente» (n. 10). La diversidad

sexual, hombre y mujer, es la que hace posible el amor y la unidad. Al ser

la mujer totalmente otra, desigual, exige al hombre -y lo mismo a la mujer-

salir de sí mismo e ir hacia ella hasta hacerse con ella una sola carne en

el amor oblativo de sí mismo en el encuentro sexual. El amor y la unidad es

la finalidad y el fruto de la diversidad. El hombre, cabeza de la mujer,

amándola, ama su propio cuerpo. La mujer, esplendor y gloria del hombre, se

somete y entrega gozosamente al amor del hombre, que se da a ella en el

amor. No se trata de dominio o poder, sino del lenguaje sacramental del

cuerpo, imagen del amor de Dios a su pueblo y de la respuesta en fidelidad y

obediencia del pueblo a la alianza con Dios.

La sexualidad humana supone, expresa y realiza el misterio integral de la persona. La sexualidad es una puerta -no la única- de salida y de entrada en el mundo de las personas. La estructura abierta del hombre pone de manifiesto dos dimensiones fundamentales del mismo: su menesterosidad y su dadivosidad. En la sexualidad el hombre realiza la apertura en esta doble dimensión de indigencia -"no es bueno que el hombre esté solo"- y de oblatividad -"ayuda adecuada"-. La sexualidad es la gran fuerza que empuja al hombre a abrirse y a salir de sí mismo, con su necesidad del otro y su capacidad de donación al otro. El hombre, al abrirse a otra persona, hace el descubrimiento del "tú", y al mismo tiempo se descubre a sí mismo como "yo". Mientras que la relación "yo‑ello" (el hombre dando nombre a los seres) indica posesión de algo, la relación "yo‑tú" se realiza en la efusión de dos personas en una creatividad de amor.

En la sexualidad humana se realiza esa relación de encuentro efusivo

entre el yo y el tú. No hay mayor coefusión que el amor de entrega

personal, en el que los cónyuges llegan a ser "una sola carne". Pero la

apertura del hombre no queda satisfecha en la relación yo‑tú. Necesita la

aparición de un tercero. En la raíz de la donación y recibimiento del yo‑tú

va la exigencia de crear y aceptar un "nosotros", que a su vez se abrirá al

"vosotros". El hijo es el fruto del amor interpersonal, un amor de donación

y de aceptación en sentido pleno y total.

La mutua atracción del hombre y la mujer es un don de Dios, que

responde a la necesidad y sueños del hombre solitario. "El texto de Gén 2,24

intenta explicar el origen de la misteriosa atracción mutua y recíproca de

los dos sexos, que crea la fuerza del amor matrimonial para ser esposos y

padres" (Mulieris dignitatem 6). Por voluntad de Dios el hombre no ha

sido creado solitario, sino que ha sido llamado a decirse "tú" con el otro

sexo. La mujer es llamada išsah, esposa del hombre: 'iš. Y también Eva

(havá): madre de los vivientes. La sexualidad humana encierra una doble

dimensión: unitiva y procreadora, inseparablemente unidas. La entrega

corporal es símbolo y manifestación de un amor exclusivo, que se abre y

encarna en la procreación.

c) El hombre creado para la fiesta

Todos los seres de la creación son buenos. Pero, sin el

hombre, el mundo es mudo. El hombre es el liturgo de la creación,

contemplando las obras de Dios y dando nombre a las criaturas de Dios. El

lenguaje es la casa del ser y el templo de la alabanza. Extremadamente

sugestivo es el salmo 148, que nos ofrece una liturgia cósmica en la

que el hombre es sacerdote, cantor universal, predicador y poeta. El hombre

es el artífice de una coreografía cósmica, el director del coro en el que

participan los monstruos marinos, los abismos, el sol, la luna, las

estrellas lucientes, los cielos, el fuego, el granizo, la nieve, la niebla,

los vientos, los montes, las colinas, los árboles frutales, los cedros, las

fieras, los animales domésticos, los reptiles, las aves... Y el salmo 150,

conclusión del Salterio, a la orquesta del templo de Jerusalén asocia en el

canto de alabanza a «todo ser que respira». Dios ha creado todos los seres,

y el hombre, dándoles nombre, les conduce a la celebración litúrgica.

Según la narración del Génesis, la creación del mundo y del hombre

está orientada al sábado, la "fiesta de la creación". La creación se

consuma en el sábado. El sábado es el distintivo bíblico de la creación. La

culminación de la creación con la paz sabática diferencia la concepción

bíblica del mundo de las demás cosmogonías, que ven el mundo como naturaleza

siempre fructífera, en progreso, en evolución, que conoce tiempos y ritmos,

pero desconoce el sábado: el reposo. Y precisamente lo que Dios hace

santo no es la naturaleza, las cosas, buenas todas, pero no santas ni

sagradas, con poderes mágicos; lo que Dios hace santo es el tiempo, el

sábado.

Con frecuencia se presenta la creación como "la obra de los seis

días", sin reparar en el séptimo: "y dio por concluida Dios en el séptimo

día la obra que había hecho, y cesó en el séptimo día de toda la obra que

hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó

Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho" (Gén 2,2‑3). El Dios que

reposa, hace fiesta, se regocija con su creación queda

con frecuencia olvidado. Y sin embargo, el sábado es la corona de la

creación. El Dios creador llega a su meta, a su gloria, precisamente en el

reposo sabático.

Dios nos ha hecho para la fiesta, para que lleguemos a la plenitud de

vida en una comunicación vivificante con El: "Nos eligió en Cristo desde

antes de la creación para ser santos e inmaculados en su presencia mediante

el amor" (Ef 1,4). El hombre, como imagen de Dios, ha sido creado para el

sábado, para reflejar y ensalzar la gloria de Dios que penetra en su

creación. El sábado permite al hombre entrar en el misterio de Dios. No

consiste, por tanto, en cesar en el trabajo, sino en celebrar con gozo al

Creador y al Redentor.

La civilización técnica de nuestro tiempo se caracteriza por la

conquista del espacio por parte del hombre. En ella se gasta tiempo para

conseguir espacio. Pero tener más no significa ser más. El poder que se

consigue en el mundo del espacio acaba bruscamente en el límite del tiempo.

Dar importancia al tiempo, celebrar el tiempo, lo santo de la

creación, es vivir; no es poseer sino ser; no es someter sino compartir.

Pero, en realidad, sabemos qué hacer con el espacio, pero no con el tiempo.

Ante el tiempo el hombre siente un profundo temor cuando se enfrenta a él.

Por ello, para no enfrentarse al tiempo, el hombre se refugia en las cosas

del espacio, se afana en poseer cosas, llenar el vacío de su vida con cosas.

¿Es el afán de poseer un antídoto contra el miedo que crece hasta ser terror

ante la muerte inevitable? La verdad es que para el hombre es imposible

evitar el problema del tiempo, que no se deja dominar con la posesión de las

cosas. Sólo podemos dominar el tiempo con la celebración del tiempo. Por

ello, la Escritura se ocupa más del tiempo que del espacio. Presta más

atención a las generaciones, a los acontecimientos que a las cosas. Le

interesa más la historia que la geografía. Sin que esto signifique

despreciar el espacio y las cosas. Espacio y tiempo están

interrelacionados. No se puede eludir uno o despreciar el otro. Las cosas

son buenas. Pasar por alto el tiempo o el espacio es estar

parcialmente ciego. La tarea del hombre es conquistar el espacio y

santificar el tiempo. Conquistar el espacio para santificar el tiempo. En la

celebración del sábado nos es dado participar de la santidad que está

encerrada en el corazón del tiempo.

El descanso del sábado es la fiesta de la creación. No se le puede

instrumentalizar. Hay una desfiguración del descanso cuando se ve el ocio en

función de un mayor rendimiento en el trabajo, como un recuperar fuerza para

seguir produciendo. El ocio es liberador cuando nos permite recuperar la

libertad y espontaneidad perdida. Pues, por inevitable que sea el trabajo,

el hombre no ha sido creado para la fatiga, sino para la felicidad, para el

disfrute de una vida plena y feliz. Al soltarse las coyundas que le amarran

a la máquina de la producción, recuperando la alegría de la libertad, el

hombre se percata que está hecho para caminar erguido y no doblegado, ver y

jugar con el otro, libre de lo anónimo de la producción, recuperando la

gratuidad de la comunicación. Este es el espíritu de la liturgia festiva del

día de reposo. Seis días a la semana vivimos bajo la tiranía de las cosas,

el séptimo sintonizamos con la santidad del tiempo.

d) Pecado de Adán

La presentación bíblica de los orígenes del hombre está llena de un

optimismo extraordinario. Dios dirige su mirada sobre la obra de sus manos y

experimenta su complacencia: "Y vio Dios que era bueno". Y, coronada la

creación, con la imagen de Dios en ella, el hombre y la mujer como "una sola

carne", Dios verá la creación como "muy buena". Pero la Biblia no cierra los

ojos a la trágica situación que introduce el pecado en la creación, también

en la relación de hombre y mujer. El hombre, creado como imagen de Dios,

colocado en la cima del universo, en diálogo con Dios y en comunión con el

"otro", su ayuda adecuada, contrasta dolorosamente con la experiencia

inmediata: el miedo, la tristeza, la violencia, la incomunicación, el odio,

la muerte. Frente al mundo luminoso de la creación se alzan las sombras del

pecado, que nos narra el capítulo tercero del Génesis. La atracción mutua

del hombre y la mujer, desde el pecado, se vivirá con su carga de "miedo",

"vergüenza", "concupiscencia", "división" interior y en relación al otro,

como "dominio" sobre el otro; con su carga de dolor y muerte, que es como

paga siempre el pecado.

El desorden del instinto o concupiscencia tiene su origen en el

pecado, en la ruptura con Dios, que provocó la división de la pareja y su

sentimiento de culpabilidad. La narración del pecado original va inserta

significativamente entre dos afirmaciones paralelas, pero contrarias: la

primera cierra el anuncio gozoso de la comunión entre el hombre y la mujer

diciendo que "los dos estaban desnudos pero no sentían vergüenza" (2,25). La

segunda expresión, colocada inmediatamente después del pecado, indica el

cambio operado diciendo que "se les abrieron los ojos a los dos y

descubrieron que estaban desnudos" (3,7), sintiendo la necesidad de

cubrirse. El uno siente vergüenza frente al otro. Se ha operado la división;

entre ellos ha surgido la desconfianza en lugar de la alegría del amor. La

pareja, según el plan de Dios, estaba creada en la complementariedad, como

ayuda mutua, para ser una sola carne. El hombre había acogido a la mujer con

un grito de alegría incontenible, pero ahora acusa, echa la culpa a "la

mujer que me diste por compañera" (3,22). Ya no es posible referirse a los

dos como al hombre en singular, como en el primer relato para

hacerlos partícipes de la bendición (2,27); la ruptura exige que la palabra

de Dios se dirija a cada uno por separado, para escuchar lo contrario de la

bendición: la propia maldición (3,6‑17). La fatiga del trabajo y el dolor de

la maternidad sustituyen al gozo anunciado de la fecundidad y del dominio

sobre la tierra. La unión ha quedado rota. El egoísmo se ha instalado en lo

más profundo del ser humano. La apertura y entrega personal al otro ha

quedado amenazada por "el miedo a la muerte", que supone el otro en cuanto

"otro".

Adán y Eva, cediendo a la sugestión de la serpiente, desobedecen a

Dios, porque quieren "ser como Dios conocedores del bien y del mal" (Gen

3,5), es decir, ponerse en lugar de Dios para decidir acerca del bien y del

mal; tomándose a sí mismos por medida, pretenden ser dueños únicos de su

vida, con autonomía absoluta de Dios.

Según Gen 2, la relación de Dios con el hombre no era una relación de

dependencia, sino de amistad. Dios no había negado nada al hombre creado "a

su imagen"; no se había reservado nada para sí, ni siquiera la vida (Sab

2,23). Pero por instigación de la serpiente, "la más astuta de los

animales", Eva, y luego Adán, se ponen a dudar de este amor de Dios: el

precepto dado para el bien del hombre (Rom 7,10) no sería más que una

estratagema inventada por Dios para salvaguardar sus privilegios; es la

sospecha que trata de insinuar el tentador al decir a Eva "¿Cómo es que Dios

os ha dicho: no comáis de ninguno de los árboles del jardín?". Es como

decir, si no puedes comer de uno es como si no pudieras comer de ninguno, no

eres libre, Dios te está limitando, no es un Dios bueno, sino un Dios celoso

de su poder. Y la advertencia añadida al precepto, según el tentador, sería

sencillamente una mentira, una amenaza para mantener al hombre sometido:

"No, de ninguna manera moriréis. Pero Dios sabe muy bien que el día en que

comáis de este fruto, se os abrirán los ojos y seréis como dioses". El

hombre cree a quien le adula y desconfía de Dios, a quien considera su

rival. El pecado ha transformado la relación que unía al hombre con Dios.

Todo ha cambiado entre el hombre y Dios. Aún antes de que Dios intervenga

(Gen 3,23), Adán y Eva, que antes gozaban de la familiaridad divina (Gen

2,25), "se esconden de Yahveh Dios entre los árboles" (3,8). La iniciativa

fue del hombre; él es el que ya no quiere nada con Dios, que le tiene que

buscar y llamar; la expulsión del paraíso ratificará esa voluntad del

hombre; pero éste comprobará entonces que la advertencia no era mentira:

lejos de Dios no hay acceso posible al árbol de la vida (3,22); no hay más

que muerte.

El relato del Génesis es tipológico. Adán es en realidad todo

hombre. La rebelión de Adán es la nuestra. Damos crédito al diablo, que

"desde el comienzo es mentiroso y asesino". Este es el núcleo de la actitud

pecadora del hombre, que quiere constituirse en señor absoluto y autónomo de

su vida. Comenzando por el pecado de Adán, el impulso y la fuerza que

mueven a todo hombre al pecar es levantarse contra Dios. Pecar es negar a

Dios como único Señor; es ver a Dios y su ley no como expresión de su amor,

sino como manifestación de rivalidad y dominio sobre el hombre.

También para nosotros, como para Adán, el sufrimiento y la muerte, la

vergüenza y la huida de Dios, la ruptura de la comunión y la infidelidad,

los cardos y la agresividad del corazón, son el salario del pecado. El

hombre, al negar el amor de Dios, por considerarlo celoso de su

independencia, experimenta el dominio del pecado, al que se siente vendido

(Rom 6,6‑20;7,14). Así el hombre, antes de la muerte corporal, experimenta

el poder de la muerte (Ef 2,1); siente

dentro de su ser el miedo a la muerte.

La carta a los Hebreos presenta a Jesucristo, diciendo: "Así como los

hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó El de las

mismas, para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, es decir,

al diablo, y liberar a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por

vida sometidos a esclavitud" (2,14‑15). La división interior, que el hombre

siente, entre la llamada al amor y la seducción del pecado, entre la

obediencia a Dios y la dependencia de la «ley del pecado», es debida al

poder del diablo, que se ha apoderado del hombre; su libertad está

encadenada. "¡Pobre de mí!, exclama san Pablo, ¿quién me librará de este

cuerpo que me lleva a la muerte?" (Rom 7,24‑25).

El pecado, ruptura entre el hombre y Dios, introduce igualmente una

ruptura entre los miembros de la familia humana. Ya en el paraíso, en el

seno mismo de la pareja primordial, apenas cometido el pecado, Adán acusa a

Eva, "la ayuda adecuada" que Dios le había dado (Gen 2,18), "hueso de sus

huesos y carne de su carne" (2,23). El hombre se excusa a sí mismo acusando

a la mujer; y la acusación a la mujer es, simultáneamente, acusación al

mismo Dios: "la mujer que Tú me diste" (Gen 3,12). Es una expresión amarga

que el hombre lanza con una sola frase en ambas direcciones: hacia su mujer

y hacia Dios. Todo ha cambiado en las relaciones mutuas y con Dios. La

consecuencia es inmediata: "la pasión te llevará hacia tu marido y él te

dominará" (3,16). En lo sucesivo esta ruptura se extenderá a los hijos de

Adán (4,8); luego, se establece el reinado de la violencia y de la ley del

más fuerte, que celebra el salvaje canto de Lamec (4,24).

El pecado, al romper la relación del hombre con Dios, lleva al hombre

a encerrarse en sí mismo, rompiendo la comunión con los demás. Por el miedo

a la muerte, se ve obligado a vivir encerrado en el círculo de su yo, a

defenderse del otro, a acusar al otro, para asegurar su vida.

e) Cristo, nuevo Adán

El pecado trastorna la relación del hombre con Dios, pero es incapaz de destruir la relación de Dios con el hombre. Dios mismo ha decidido y creado esa relación. Y sólo Dios puede eliminarla y revocarla. La imagen de Dios en el hombre queda desfigurada por el pecado, pero no destruida; puede ser recreada. El pecado no vence el amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios, que hemos conocido en Cristo Jesús? Nada humano, ninguna criatura, ni siquiera el pecado, nos puede apartar del amor de Dios. No obstante el rechazo del hombre, mientras el hombre está en vida, Dios mantiene su relación de amor con él. La gracia de esta fidelidad de Dios al hombre, que le contradice, apunta a la vocación salvadora del hombre mediante Cristo, que carga con el pecado, se hace pecado, deshecho de los hombres, desfigurado el rostro en la cruz, para devolver al hombre pecador el esplendor original, como imagen de Dios.

Al pecado Dios responde con el anuncio -protoevangelio- de la

salvación. El que el hombre se haya apartado de Dios no ha alejado a Dios

del hombre y, por ello, no ha desaparecido su amor salvífico hacia el

hombre. La voluntad salvífica de establecer su alianza con el hombre sigue

en pie en la promesa de aplastar la cabeza de la serpiente. El hombre ha

cambiado, pero Dios, no. Dios, que conoce el origen del pecado del hombre,

seducido por el maligno, interviene para anunciar la sentencia contra la

serpiente:

Por haber hecho esto,

maldita seas entre todas las bestias

y entre todos los animales del campo.

Sobre tu vientre caminarás,

y polvo comerás todos los días de tu vida.

Pondré enemistad entre ti y la mujer,

y entre tu estirpe y la suya:

ella te aplastará la cabeza

mientras tú acechas su calcañal (Gén 3,14-15).

Frente a la realidad de desorden, que introduce el pecado, aparece

luminosa la esperanza del protoevangelio: "la descendencia de la mujer

aplastará la cabeza de la serpiente". Este anuncio se hace realidad con la

venida de Jesucristo, "imagen visible de Dios invisible". La recreación de

la imagen de Dios, desfigurada en el hombre por el pecado, será un nuevo

comienzo de la historia de los hombres.

Lo mismo que "al principio" Dios conduce la mujer al hombre, así Dios

unirá a su Hijo con la Iglesia, su Esposa, haciendo de ella su cuerpo. En la

plenitud de los tiempos, con la llegada del Mesías, tiene inicio una nueva

creación (2Cor 5,17) con un nuevo progenitor, un nuevo Adán, de quien el

primero no había sido más que tipo o figura (Rom 5,14); Cristo es el Adán

definitivo (1Cor 15,45‑47). También Cristo, nuevo Adán, tiene una esposa, la

comunidad cristiana (Ef 5,25-27). En 2Cor 11,3 aparece el paralelismo entre

la Iglesia y Eva. Este simbolismo nupcial, aplicado a la alianza de Cristo

con su Iglesia, llena todo el Nuevo Testamento. El Reino de Dios se nos

describe constantemente bajo la alegoría de las bodas o como el banquete que

prepara el rey por el matrimonio de su hijo.[1]

La maldición divina contra la serpiente anuncia la lucha implacable

entre la mujer y la serpiente, lucha que se extiende a la estirpe, al semen

de la serpiente y a la descendencia de la mujer, que es Cristo. El combate

permanente, que recorre toda la historia, entre el bien y el mal, entre la

justicia y la perversión, entre la verdad y la mentira, en la plenitud de

los tiempos se hace personal entre Cristo y Satanás. Cristo destruirá el

poder de la serpiente. Ya el profeta Isaías describe el mundo inaugurado por

el Mesías como un mundo nuevo, recreado, en el que la serpiente no

constituirá un peligro para el hombre: "El niño de pecho hurgará en el

agujero del áspid y meterá la mano en la hura de la serpiente venenosa" (Is

11,8). Como Adán es cabeza de la humanidad pecadora, Cristo es Cabeza de la

humanidad redimida. Dios no se deja vencer por el mal.

Todo fiel es liberado del pecado por el bautismo, que lo hace

remontarse más allá del pecador Adán, hasta la filiación divina de Cristo,

que "existe antes de todas las cosas" (Col 1,17). La gracia, que el fiel

encuentra en Cristo, es mucho más grande que el mal causado por la falta de

Adán (Rom 5,15-17).

f) María, nueva Eva

Cristo, nuevo Adán, nace "de Dios", en el seno virginal de María. En

el seno virginal de María, Dios ha puesto en medio de la humanidad, estéril

e impotente para salvarse por sí misma, un comienzo nuevo, una nueva

creación, que no es fruto de la historia, sino don que viene de lo alto, don

de la potencia creadora de Dios.

Como afirman los Padres de la Iglesia, Jesús debía nacer de manera

virgen para poder ser el nuevo Adán. Si Jesús, el nuevo Adán, no hubiera

nacido de una virgen, no podría ser el inicio y la cabeza de la nueva

creación. Con el primer Adán nos encontramos en el momento de la creación,

al comienzo de la historia humana; con el nacimiento virginal de Jesús nos

situamos al principio de la nueva creación. Algunos Padres, como San Ireneo,

aluden a la arcilla con la que Dios formó al primer hombre, que era todavía

"tierra intacta", "virginal", pues aún no había sido arada ni trabajada por

el hombre. Así, pues, Adán es el fruto del seno de esta tierra

todavía virgen. Teniendo esta imagen ante los ojos, se comprende el

simbolismo de este texto de Máximo de Turín, obispo del s. V:

Adán nació de una tierra virgen. Cristo fue formado de la Virgen María. El

suelo materno de donde el primer hombre fue sacado, no había sido aún

desgarrado por el arado. El seno maternal de donde salió el segundo no fue

jamás violado por la concupiscencia. Adán fue modelado de la arcilla por las

manos de Dios. Cristo fue formado en el seno virginal por el Espíritu de

Dios. Uno y otro, pues, tienen a Dios por Padre y a una virgen por madre.

Como el evangelista dice, ambos eran "hijos de Dios" (Lc 3,23-38).

Cristo no nació "de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de

varón" (Jn 1,13). Por esta razón es el nuevo comienzo, las primicias de la

nueva creación. La acción del Espíritu Santo en María es un acto creador y

no un acto conyugal, procreador. Pues bien, si es un acto creador, significa

una repetición del comienzo primordial de toda la historia humana. Es un

nuevo comenzar la creación, un retorno al tiempo anterior a la caída del

pecado, una renovación del comienzo primordial de toda la historia humana.

Así como el Espíritu Santo, en la creación, "se cernía sobre las aguas" (Gén

1,2), así también el Espíritu Santo descendió sobre María al principio de

los tiempos de la nueva creación. Con María el tiempo gira sobre sus goznes

dando paso a una nueva era, a la nueva creación. El instante original de la

creación, al mismo tiempo virgen y

materna, emerge en la historia de María y encuentra en ella su

cumplimiento, por el mismo poder del Espíritu.

Con su fe y obediencia, en contraposición a Eva, María, cubierta con

la sombra del Espíritu Santo, restaura nuestra relación filial con el Padre

en Cristo, su Hijo. Se da un paralelismo entre Eva y María, igual que el

paralelismo que Pablo descubre entre Adán y Cristo (Rom 5,14). El viejo Adán

falló y su pecado arrastró en su caída a toda la humanidad. Pero Dios

mantuvo su designio con relación a la humanidad y, de nuevo, lo recreó en el

nuevo Adán, Cristo "espíritu vivificante" (1Cor 15,45). También Eva, la

mujer primera, creada como "ayuda" de Adán, falló "ayudando" a Adán en su

caída. Por ello, Dios, para devolver al hombre la vida, suscita una nueva

Eva, María, que con su fe y obediencia "ayuda" al nuevo Adán, aceptando ser

su madre y permitiéndole, de este modo, llevar a cabo la Redención. Como

nueva Eva, "madre de los vivientes", junto a la cruz de Jesús está María, la

"mujer", acogiendo como hijos a los "hermanos de Jesús" (Jn 20,17), hijos

adoptivos del Padre (Gál 4,6-7).

María toma el lugar de Eva, ocupando como ella un lugar único en la

economía de la salvación. Frente a la desobediente Eva, María es "la sierva

del Señor" (Lc 1,38), que se ofrece como "ayuda" para llevar a término el

designio de Dios: "Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su

Hijo, nacido de mujer, para rescatar a los que se hallaban bajo la

ley, para que recibiéramos la filiación adoptiva" (Gál 4,4-5). Como Cristo

ocupa el lugar de Adán y la cruz sustituye al árbol del paraíso, María ocupa

el lugar de Eva. Eva acoge la palabra de un ángel caído y María, en cambio,

acoge a Gabriel, "uno de los ángeles que están ante Dios" (Lc 1,19). María,

como sierva de Dios, participa en la salvación, acogiendo en su seno al

Salvador, y acompañándolo fielmente hasta la hora de la cruz. Con aceptación

plena de la voluntad de Dios, María declara: "He aquí la sierva del Señor,

hágase de mí según tu palabra". Es la expresión de su deseo de participar en

el cumplimiento del designio de Dios. Con su obediencia se pone al servicio

del plan de salvación, que Dios la ha anunciado.

Desde la cruz, cuando todo se ha cumplido, Jesús llama a su madre

"Mujer" y le confiere una maternidad en relación a todos los hombres. Ella

es "la madre de los vivientes". El árbol de la cruz ha sustituido al árbol

de la caída. La cruz es su contrario: árbol de la vida. Del costado de

Cristo muerto, y con el corazón traspasado, como de Adán dormido, brota la

nueva vida. Todas las realidades del comienzo, destruidas por el pecado, han

sido restituidas a su estado original. Cristo es puesto en "el jardín", "en

el que había un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido puesto"

(Jn 19,41). María es "la mujer", madre del Viviente y de todos los

vivientes.

2. CAIN Y ABEL: LOS PRIMEROS HERMANOS

a) ¿Donde está Abel, tu hermano?

Después de los primeros esposos y padres, el Génesis nos presenta el

origen de la fraternidad, mostrándonos la primera pareja de hermanos: "Adán

se unió a Eva, su mujer; ella concibió y dio a luz a Caín, y exclamó: ¡He

obtenido un hijo como don de Dios!". Eva, al dar a luz a su primer hijo,

experimenta el gozo de la maternidad y grita de júbilo, dando gloria a Dios,

que no le ha privado de la bendición de la fecundidad a pesar de su pecado.

"De nuevo dio a luz a su hermano, a Abel" (Gén 4,1-2). Abel nace como

hermano y, con su nacimiento, convierte a Caín en hermano. Pero hermandad no

es igualdad, sino diferencia. Si Adán y Eva, hombre y mujer, están llamados

a ser una sola carne, los hermanos se desprenden de esa unidad de los padres

con su diversidad. La diferencia hace posible el amor, el salir de sí mismo

para ir al otro, aceptándolo como es. Pero la diferencia hace posible

también el odio, el cerrarse en sí mismo, negando al otro por el simple

hecho de ser otro, distinto. El odio puede llegar a desear eliminar al otro.

La diferencia sitúa a los hombres en trance de libertad: romper el círculo

del propio yo para dar cabida al tú en la propia vida, o defender el yo

levantando muros para defenderse del tú, negándole el derecho a la

existencia junto a nosotros: "Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador.

Pasado un tiempo Caín presentó de los frutos del campo una ofrenda al Señor.

También Abel presentó ofrendas de los primogénitos del rebaño. Dios aceptó

complacido la oblación de Abel, pero no se fijó en la ofrenda de Caín. Caín

se irritó sobremanera y caminaba con el rostro abatido" (Gén 4,2-5).

El menor es preferido al mayor. La elección de Dios es libre y

gratuita, pero siente predilección por los humildes. Es algo que se repite

en el Génesis: Isaac preferido a Ismael; Jacob a Esaú; Raquel a Lía. Lo

mismo aparecerá en toda la Escritura. Caín no acepta la gratuidad de la

acción de Dios. Se le puede decir lo que dice Jesús en el Evangelio a los

primeros obreros de la viña, descontentos, porque el dueño dio el mismo

salario a los obreros de la última hora: "¿Es que no tengo libertad para

hacer lo que quiera con lo mío? ¿Por qué ves con malos ojos el que yo sea

bueno? Así es como los últimos serán primeros y los primeros últimos" (Mt

20,15).

Caín no acepta la diferencia y empieza a incubar el rencor en su

corazón. En ese momento interviene Dios advirtiéndole del peligro que le

amenaza: "¿Por qué andas irritado, con el rostro fruncido? Si procedes bien

podrás alzar el rostro abatido. Pero si no procedes bien, a la puerta te

espera agazapado el pecado, acechando como fiera que te ansía y que tú has

de dominar". Dios, rico en misericordia, invita a Caín a entrar en su

interior, a tomar conciencia de los sentimientos que agitan su corazón, para

convertirse y hacer la paz con su hermano antes de que se ponga el sol sobre

su enemistad. Dios no se ha olvidado de Caín. Le dedica una atención

particular en su abatimiento. Dios, como padre, intenta salvar a sus hijos,

de modo particular a Caín. Sin violentar su libertad, quiere que recapacite

mientras hay aún tiempo.

Caín no hace caso de la advertencia, más bien se exaspera, dejando

que el rencor se convierta en odio incontrolable: "Caín dijo a su hermano

Abel: ¡Vamos al campo! Y cuando estaban en el campo, se echó Caín sobre su

hermano Abel y lo mató". Como dice el libro de la Sabiduría: "Por envidia

del diablo entró la muerte en el mundo" (2,24). El diablo, que engañó a Eva,

sigue engendrando muerte: "el diablo es homicida desde el principio" (Jn

8,44). La envidia del diablo, sembrada en el corazón de Caín, le domina,

haciéndolo esclavo, sometido al poder del pecado: "Concibió un crimen, está

preñado de maldad, da a luz un fraude" (Sal 7,15). En conclusión, como

leemos en la carta de Santiago: "El deseo concibe y da a luz el pecado, y el

pecado consumado engendra la muerte" (1,15).

Caín, advertido por Dios del riesgo que corre, podría haber dominado

su pasión, pero no quiere hacerlo, da rienda suelta a su concupiscencia,

alimenta su envidia y sigue sus sugerencias. Se deja guiar, no por Dios que

le incita a la reconciliación, sino por la pasión que le lleva al crimen. La

envidia y la ira prevalecen sobre la palabra de Dios. Así invita a su

hermano a salir al campo, a alejarse de todo testigo, para perpetrar su

maldad. Lo comenta San Ambrosio:

¿Qué significa "vamos al campo", sino que escoge para el fratricidio un

lugar donde no se engendra? ¿Pues dónde se iba a matar al hermano, sino

donde faltan los frutos? No dice: vamos al paraíso, donde florecen los

manzanos. Los fratricidas muestran que no cosechan fruto de su crimen, que

no queda en ellos fruto. Rehuyen los ambientes benignos: el ladrón rehuye el

día como a testigo de cargo, el adúltero se avergüenza de la luz, el

fratricida huye de la fecundidad.

De nada le ha valido a Caín salir al campo para ocultar su crimen. La

sangre derramada grita al cielo. Dios es el defensor de toda víctima

inocente: "El juez de todo el mundo, ¿no hará justicia?" (Gén 18,25). Como

no le valió a Adán ocultarse entre los árboles, tampoco le sirve a Caín

alejarse en el campo. Dios cuida de sus hijos; a Adán le pregunta: "¿Dónde

estás?". Su ocultamiento ya le acusa ante Dios, agravando su pecado. Así

Dios interviene de nuevo con Caín, esta vez denunciando al asesino: "¿Dónde

está Abel, tu hermano?". Caín con su excusa se acusa a sí mismo. "Caín

contestó: No sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano?". Por ser su

hermano menor, debía ser custodio de él, su protector. Al querer ocultar su

culpa, la agrava. Comenta San Ambrosio:

El que confiesa mueve a compasión al juez. Confesar el delito, reconociendo

la propia culpa, es ya sufrir la vergüenza del pecado, es ya una porción del

castigo. Pero pondera la respuesta del fratricida: "No sé". Primero niega,

como si el juez fuera ignorante; luego, rehúsa el deber de custodiar a su

hermano, como hombre desnaturalizado. Rehúsa al juez, como si no estuviera

sometido a su decisión. ¿Qué extraño que no sienta piedad el que desconoce a

su autor?

"Replicó el Señor: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano

clama a mí desde la tierra". La sangre derramada clama al cielo, reclama que

Dios haga justicia. Es inútil que el asesino eche tierra sobre ella para

tapar la prueba de su delito. Al Señor de la vida no se le oculta la sangre

vertida. El interrogatorio de Dios termina con una sentencia: "Por eso te

maldice esa tierra que ha abierto las fauces para recibir de tu mano la

sangre de tu hermano. Cuando la cultives, no te dará su fruto. Andarás

errante y vagabundo por el mundo". La violencia homicida cambia

profundamente el ambiente de vida del hombre. Caín, el labrador, ha sembrado

en la tierra una semilla de muerte, la tierra no le dará sus frutos: "Quien

siembra vientos cosecha tempestades" (Os 8,7), "Quien siembra maldad cosecha

desgracia" (Pr 22,8). Quien siembra sangre cosecha maldición. San Juan

Crisóstomo observa que Caín es maldecido como la serpiente porque obró como

ella:

Pues hizo casi lo mismo que la serpiente y sirvió de instrumento al diablo.

Como aquella introdujo con fraude la maldad, así Caín con engaño sacó a su

hermano al campo y a mano armada ejecutó el crimen... El diablo, a quien

mueve la envidia, no soportando ver los dones acumulados en el hombre, por

envidia usó el engaño para inducir la muerte. Así Caín, envidioso de la

preferencia de Dios por su hermano, llegó al homicidio.

La palabra de Dios, como espada de doble filo, ha penetrado y roto la

dureza del corazón de Caín que, finalmente, reconoce la gravedad de su

culpa: "Mi culpa es grave y me abruma. Si hoy me echas de este suelo y he de

ocultarme de tu presencia, andando errante y vagabundo por la tierra,

cualquiera que me encuentre me matará". Caín se siente reo de muerte. Andar

errante, sin protección ni amparo, sin refugio ni asilo, expuesto a la

venganza de cualquiera es una carga demasiado pesada que abruma a Caín. Su

misma conciencia le hará huir sin descanso: "El malvado huye sin que lo

persigan" (Pr 28,1).

Pero Dios, a la vez que castiga, protege. No quiere la muerte del

pecador, sino que se convierta y viva. Por ello sale en defensa de Caín: "El

que mate a Caín lo pagará siete veces. Y Dios puso una marca en la frente de

Caín, para que nadie que lo encontrase lo matara". Dios se reserva el

derecho a la vida. No se remedia una muerte añadiendo otras muertes; matar,

incluso a un homicida, es desatar la espiral de la violencia. Es lo que

aparece en el diálogo de la mujer de Tecua con David, después que Absalón

mató a su hermano Amnón: "Soy una viuda, mi marido ha muerto. Y una

servidora tenía dos hijos; riñeron los dos en el campo, sin nadie que los

separase, y uno de ellos hirió al otro y lo mató. Y ahora resulta que toda

la familia se ha puesto en contra de tu servidora; dicen que les entregue al

homicida para matarlo, para vengar la muerte de su hermano, y acabar así con

el heredero. ¡Así me apagarán la última brasa que me queda, y mi marido se

quedará sin apellido ni descendencia sobre la tierra..." (2Sam 14).

Ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal. Dios mismo se

hace su garante. Es aquí, dice Juan Pablo II, donde se manifiesta el

misterio paradójico de la justicia misericordiosa de Dios. Dios no castiga

al homicida con el homicidio, ya que no quiere la muerte del pecador, sino

que se convierta y viva.

b) La sombra de Caín

Caín, el fratricida, se aleja de la tierra de sus cultivos y de la

presencia de Dios. De labrador ha pasado a una vida errante, sin asiento en

ningún lugar. Lleva la marca de Dios, pero va huyendo de sí mismo, sin

descanso, con el estigma de su crimen por todas partes hasta nuestros días.

Su nombre perdura como sinónimo de fratricida. "Abel, estando muerto, habla

todavía" (Heb 11,4). La sombra de Caín se alarga, abarcando la historia de

la humanidad. "La voz de la sangre derramada por los hombres no cesa de

clamar de generación en generación, adquiriendo tonos y acentos diversos y

siempre nuevos" (Veritatis Splendor 10). Como nos dice el profeta Malaquías:

"¿No tenemos todos un solo padre? ¿No nos creó el mismo Dios? ¿Por qué

entonces traiciona uno a su hermano?" (2,10). Como hijos de Adán y criaturas

de Dios, todos los hombres somos hermanos.

La historia de Caín y Abel, como el relato de Adán y Eva, es un

"relato de orígenes", con resonancia para toda la humanidad. El pecado no

sólo ha roto la relación entre el hombre y la mujer, sino también entre los

hermanos. Al pecado de Adán y Eva sigue el fratricidio, que rompe la

fraternidad humana. Caín y Abel son prototipos, figura de todos nosotros. El

relato de Caín y Abel nos describe, en clave narrativa, situaciones humanas

de todos los tiempos. En un tiempo primordial descubrimos que, si todos

somos hermanos, todo homicidio es fratricidio.

La Veritatis splendor de Juan Pablo II es la más amplia

actualización de esta página "emblemática" del Génesis. El capítulo primero

es un comentario del texto de Caín y Abel. Frente al evangelio de la vida,

proclamado al principio con la creación del hombre a imagen de Dios para un

destino de vida plena y perfecta, entra la muerte por la envidia del diablo

y por el pecado de los primeros padres. Y entra de un modo violento a través

de la muerte de Abel causada por su hermano Caín. "Esta página emblemática

del Génesis, dice el Papa, cada día se vuelve a escribir, sin tregua y con

degradante repetición, en el libro de la historia de los pueblos. La

pregunta del Señor ¿Qué has hecho? se dirige también al hombre

contemporáneo para que tome conciencia de la amplitud y gravedad de los

atentados contra la vida, que siguen marcando la historia de la humanidad;

para que busque las múltiples causas que los generan y alimentan".

Como en el primer fratricidio, en cada homicidio se viola el

parentesco "espiritual" que agrupa a los hombres en una gran familia.

Además, no pocas veces se viola también el parentesco "de carne y sangre",

por ejemplo, cuando las amenazas a la vida se producen entre padres e hijos,

como sucede con el aborto, o cuando, en un contexto familiar o de parentesco

más amplio, se favorece o se procura la eutanasia.

En la raíz de cada violencia contra el prójimo se cede a la lógica

del maligno, es decir, de aquel que "es homicida desde el principio" (Jn

8,44), como nos recuerda el apóstol san Juan: "Pues éste es el mensaje que

habéis oído desde el principio: que nos amemos unos a otros. No como Caín

que, siendo del maligno, mató a su hermano" (1Jn 3,11-12). Así, esta muerte

del hermano al comienzo de la historia es el triste testimonio de cómo el

mal avanza con rapidez impresionante: a la rebelión del hombre contra Dios

en el paraíso terrenal se añade la lucha mortal del hombre contra el hombre.

La negación de Dios lleva, inseparablemente, a la negación del

hombre. Esta es la tragedia de nuestro tiempo. Tras el anuncio de la muerte

de Dios, el hombre ha perdido el apoyo de su vida. Si no hay Dios, la vida

del hombre no vale nada. El hombre ha rechazado vivir bajo la mirada de Dios

y se ha encontrado con que ya nadie le mira, no es alguien para nadie, no

tiene valor alguno. El ser humano no vale, puede ser suprimido sin

apelación; la ley lo aprueba y el Estado ofrece los medios para llevarlo a

cabo. La ley define qué vida y desde qué día empieza a estar bajo su tutela,

es decir, tiene valor. Con la pérdida de Dios el hombre se ha perdido a sí

mismo.

Negando a Dios, han ido cayendo todas las razones éticas para apoyar

sobre ellas el valor de la vida. Si la vida no tiene en Dios su principio y

su fin, pierde todo significado y valor. El hombre, que en su deseo de

autonomía, niega a Dios, abre el camino a la muerte. En el corazón del

hombre entra el deseo de suplantar al hermano y así se llega a darle muerte.

Caín es el protagonista de esta historia de violencia y muerte. Es la

descripción paradigmática de la historia de la humanidad. La civilización

nace con Caín. Sus descendientes son los constructores de la ciudad,

forjadores del hierro y del cobre, inventores de las artes... El hombre, en

su independencia de Dios, comienza la construcción de su mundo, va tras el

progreso, hasta querer alcanzar el cielo, añadiendo ladrillo a ladrillo en

la construcción de la torre de Babel. Pero la codicia y la violencia, fruto

de la envidia anidada en el corazón, crece "como una fiera agazapada a la

puerta de casa" (Gén 4,7), dispuesta a lanzarse contra el hombre. El hombre,

sin Dios, para defender su vida, es capaz de matar a quien se acerque a su

casa, a quien quiera entrar en su vida. El otro, por el simple hecho de ser

"otro", ya es visto como enemigo.

Sin embargo, la fe bíblica no nos narra la historia del "mysterium

iniquitatis", sino del "mysterium pietatis". Frente al misterio del mal

triunfa el misterio del amor de Dios hacia el hombre. Todo hombre, incluso

el fratricida Caín, está bajo la protección de Dios (Gén 4,15). No obstante

el continuo propagarse del mal (Gén 4,23-24), Dios no abandona al hombre a

sus fuerzas de destrucción. El sigue custodiando la vida. Como confiesa el

libro de la Sabiduría: "Te compadeces de todos porque todo lo puedes y

disimulas los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos

los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues, si algo odiases, no lo

habrías hecho. Y ¿cómo habría permanecido algo si no lo hubieses querido?

¿Cómo se habría conservado lo que no hubieses llamado? Mas Tú con todas las

cosas eres indulgente, porque son tuyas, Señor que amas la vida"

(11,23-26).

c) Abel figura de Cristo

Dios, amante de la vida, se hace presente en Jesucristo, que nos

muestra visiblemente el rostro de Dios: "En El estaba la vida y la vida era

la luz de los hombres" (Jn 1,4). En sus milagros, signos del Reino de Dios,

Jesús nos ha mostrado el rostro de Dios, que quiere que el hombre viva, y

con su palabra nos ha desvelado el Reino de Dios como plenitud de vida, como

vida sin muerte, plena y gozosa.

Hay un paralelismo entre Abel y Cristo. La cadena de asesinatos,

comenzada en el fratricidio de Caín, se continúa en los asesinos de los

profetas enviados por Dios (Mt 23,34-36), para culminar en la muerte de

Cristo, el Hijo de Dios, que ha tomado nuestra carne, haciéndose hermano

nuestro: "Pues tanto el santificador como los santificados tienen todos un

mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarles hermanos... Por tanto,

así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también

participó él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al señor de la

muerte, es decir, al Diablo, y liberar a cuantos, por el temor a la muerte,

estaban de por vida sometidos a esclavitud... Por eso se asemejó en todo a

sus hermanos" (Heb 2,11ss).

"La voz de la sangre de Abel conmovió entonces la tierra. Pero la voz

de la sangre de Jesús, mediador de la nueva alianza, habla mejor que la de

Abel" (Cfr Heb 12,24ss). La sangre de Cristo no clama venganza, sino que

implora misericordia para los asesinos: "Perdónalos, Padre, pues no saben

lo que hacen". Comenta Juan Pablo II:

"Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo". No es sólo la

sangre de Abel, el primer inocente asesinado, que clama a Dios, fuente y

defensor de la vida. También la sangre de todo hombre asesinado después de

Abel es un clamor que se eleva al Señor. De una forma absolutamente única,

clama a Dios la sangre de Cristo, de quien Abel en su inocencia es

figura profética, como nos recuerda la carta a los Hebreos: "Vosotros, en

cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo... al

mediador de una nueva Alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre

que habla mejor que la de Abel" (12,22.24)... La sangre de Cristo es la

sangre que redime, purifica y salva; es la sangre del mediador de la nueva

Alianza "derramada por muchos para el perdón de los pecados" (Mt 26,28).

Esta sangre, que brota del costado abierto de Cristo en la cruz, habla mejor

que la de Abel, pues se hace intercesora ante el Padre por los hermanos, es

fuente de redención perfecta y don de vida nueva. La sangre de Cristo,

mientras nos revela la grandeza del amor del Padre, manifiesta qué precioso

es el hombre a los ojos de Dios y qué inestimable es el valor de su vida.

Nos lo recuerda el apóstol Pedro: "Sabéis que habéis sido rescatados no con

algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin

tacha y sin mancilla, Cristo" (1Pe 1,18-19).

Cristo no sólo condena el fratricidio, sino que desea arrancar del

corazón del hombre su raíz: el odio (Mt 5,21ss). En el marco del sermón de

la montaña, Jesús lleva la ley de Moisés a su radicalidad original, según el

plan de Dios: "Habéis oído que se dijo a los antepasados: No matarás,

y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pero yo os digo: Todo aquel que

se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal..." (Mt 5,21-22).

No es suficiente no matar, es preciso erradicar las causas que llevan a

matar, arrancar las raíces de la violencia. No basta con no matar, es

preciso amar al otro, como Cristo ha hecho con nosotros.

El Nuevo Testamento no sólo limita la sed de venganza con la ley del

talión, sino que remite toda justicia a Dios: "No devolváis a nadie mal por

mal; procurad el bien a todos los hombres. En lo posible, y en cuanto de

vosotros dependa, vivid en paz con todos los hombres; no toméis la

justicia por vuestra cuenta, dejad lugar a la cólera, pues dice la

Escritura: Mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor.

Antes al contrario: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene

sed, dale de beber, haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No

te dejes vencer por el mal; antes bien, vence al mal con el bien" (Rom

12,17-21).

No es suficiente "no matar". Jesús mira al interior del hombre, "al

corazón de donde salen los asesinatos" (Mc 7,21). El acto externo no es más

que el final del odio que se ha ido acumulando en el interior contra el

hermano. Se trata, pues, de arrancar la raíz del mal que lleva al asesinato.

Es más, se trata de vencer el mal con el bien, el odio con el amor. Es el

camino señalado por Jesucristo que invita a la reconciliación con el

hermano: "Ponte enseguida en paz con tu adversario mientras vas con él por

el camino" (Mt 5,25). El cumplimiento y plenitud que da Jesucristo al "no

matarás", consiste en "dar la vida por el otro": "Amaos como yo os he

amado". El no matarás, en Cristo, se interioriza y así alcanza su

plenitud, transformado en "estar dispuesto a perder la vida por los otros".

Esto es ser cristiano. Esta es la verdad del evangelio, la buena noticia de

la estima que Dios tiene del hombre. Cristo ha dado su vida por nosotros.

Nada puede justificar la muerte de una persona por la que Cristo ha

derramado su sangre.

Lo que busca Dios, según su última palabra en Jesucristo, es vencer el homicidio en su raíz. Esta raíz es el ojo envidioso y el corazón enfermo de ira. Para no llegar al homicidio, es preciso vigilar la mirada y los sentimientos, y hasta las mismas palabras, pues Dios nos pedirá cuenta de toda palabra injuriosa, que mata al otro. El libro de los Proverbios está lleno de esta sabiduría

El malvado, el hombre inicuo, anda con la boca torcida, guiña el ojo,

arrastra los pies, hace señas con el dedo. Torcido está su corazón, medita

el mal y siembra pleitos en todo tiempo (6,12-14).

Quien habla sin tino, hiere como espada (12,18). Lengua perversa rompe el

alma (15,4).[2]

En el sermón del Monte Jesús recoge esta tradición de Israel y ofrece

la palabra definitiva de Dios en defensa de la vida del hombre:

Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo:

no resistáis al mal; antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha,

ofrécele también la otra; al que quiera pleitear contigo para quitarte la

túnica, déjale también el manto; y al que te obligue a andar una milla, vete

con él dos. A quien te pida, da; y al que desee que le prestes algo, no le

vuelvas la espalda (Mt 5,38-42).

Jesús no se limita, pues, a condenar las ofensas contra los hermanos,

sino que invita a perdonar de corazón y pedir perdón, pues en la

reconciliación está la vida eterna. Sin la reconciliación con los hermanos,

la oración no llega a Dios. Dios en cambio, escucha a sus hijos, que aman

incluso a los enemigos:

Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman..., ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial (Mt 5,43-48)

Finalmente, hay que afirmar que, siendo la vida un valor fundamental,

la vida no es un valor absoluto. La acogida de la vida, don de Dios, no

puede llevar a idolatrar la vida. La vida, como don, se vive en la donación.

En Cristo aparece la plenitud de la vida, precisamente en la plenitud del

amor: "En esto hemos conocido el amor: en que El dio su vida por nosotros"

(1Jn 3,16). Y concluye el texto: "También nosotros debemos dar la vida por

los hermanos". La vida, como don gratuito, se manifiesta plenamente en el

amor y "no hay mayor amor que éste: dar la vida por los amigos" (Jn 15,13).

No es la idolatría de la vida lo que la da valor y plenitud. La vida se

realiza dándose: "El que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que

pierda su vida por mí y el evangelio, la salvará" (Mc 8,35). El discípulo de

Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo, no vive ya para sí, sino para

Cristo y para los hombres. Su vida es un testimonio del amor de Dios a los

hombres. El martirio es la plenitud de la vida.

Así la muerte es vencida con la muerte. Jesús vence la muerte, rompe

las olas de la violencia, dejándolas estrellarse contra El, cargando sobre

sí el mal, ofreciéndose a la muerte por los mismos que le matan. Es el amor

escandaloso de la cruz, que vence la muerte, entregándose a ella. La muerte

sólo se vence pasando por ella a la vida, apoyados en el amor de Dios, que

nunca se deja vencer por la muerte y no deja que sus siervos experimenten la

corrupción. La fuerza de Dios, resucitando a su Hijo Jesucristo, es el

camino abierto en la muerte hacia la plenitud de la vida. Cristo, muerto en

la cruz, nos muestra el corazón de Dios abierto por amor para todos

nosotros. De ese corazón atravesado brotan sangre y agua, el Espíritu de

Dios, que salta hasta la vida eterna. Este es el comienzo de una nueva

creación, de un mundo nuevo, de una vida "sin muerte, ni llantos, ni gritos

ni fatigas" (Ap 21,4).

a) Noé halló gracia a los ojos de Dios

Dios creó el mundo y le salió bien; contempló cuanto había hecho y

vio que era muy bueno (Gen 1,31). Pero en aquel mundo armonioso, el pecado

introduce la división: odio, injusticia, guerra, muerte. Tal es la

explicación que nos da el Génesis de la presencia del mal en el mundo; y en

varias escenas va mostrando la marea creciente del pecado: Caín, el asesino;

Lamec, el vengativo; hasta mostrarnos que el pecado, como un alud, ha

invadido la humanidad entera, que perece en el diluvio. El género humano

comienza de nuevo con Noé y su familia. Es la historia que ha llegado hasta

nosotros.

Después de la muerte de Abel, Adán se unió a su mujer, que concibió,

dio a luz un hijo, y lo llamó Set, pues se dijo: Dios me ha dado otro

descendiente a cambio de Abel, asesinado por Caín. Y, tras Set, Adán

engendró hijos e hijas. Lo mismo hicieron Caín y Set. Los descendientes de

Set y los de Caín se multiplicaron. Pero también se fue multiplicando la

maldad de los hombres. "De Adán a Noé hubo diez generaciones para mostrarnos

la inmensa bondad del Señor, pues todas aquellas generaciones no hicieron

más que provocar al Señor hasta que mandó sobre ellos el diluvio" (Gén

5,5-29).

Al ver el Señor cómo crecía en la tierra la maldad del hombre se

arrepintió de haberle creado. Con el corazón afligido se dijo: "Borraré de

la superficie de la tierra al hombre que he creado. Y con él suprimiré todo

lo que creé para él: cuadrúpedos, reptiles y aves" (Gén 6,5ss). Con este

lenguaje humano nos describe la Escritura el ambiente de corrupción de los

hombres. Una maldad sin límites por su intensidad y por su extensión domina

el corazón del hombre. Malicia interna, que sólo Dios ve, pero que se

desborda al exterior en forma de violencia, crueldad y pasiones

desenfrenadas. Sin embargo Dios no se deja vencer por el mal. "Noé halló

gracia a los ojos del Señor" (Gén 6,8). Con razón, al nacer, su padre le dio

el nombre de Noé, pues se dijo: "Este nos consolará de nuestro trabajo y de

la fatiga de nuestras manos a causa del suelo que Dios maldijo" (Gén 5,29).

Bajo la mirada propicia de Dios, Noé, el hombre justo entre sus

contemporáneos, caminó con Dios, en íntima comunión con él. El Señor abrió

su corazón a Noé:

Veo que todo viviente tiene que terminar, pues por su culpa la tierra está

llena de crímenes; los voy a exterminar con la tierra. Tú fabrícate un arca

de madera resinosa con compartimientos, y calafatéala por dentro y por

fuera. Sus dimensiones serán: trescientos codos de largo, cincuenta codos

de ancho y treinta codos de alto. Haz una ventana a la altura de un codo;

una puerta al costado y tres cubiertas superpuestas. Voy a enviar el diluvio

a la tierra, para exterminar a todo viviente que respira bajo el cielo; todo

lo que hay en la tierra perecerá. Pero hago un pacto contigo: Entra en el

arca con tu mujer, tus hijos y sus mujeres. Toma una pareja de todo

viviente, es decir, macho y hembra, y métela en el arca, para que se

conserve la vida contigo: pájaros por especies, cuadrúpedos por especies,

reptiles por especies; de cada uno entrará una pareja contigo para conservar

la vida. Reúne toda clase de alimentos y almacénalos para ti y para ellos

(Gén 6,13-21).

Noé creyó la palabra de Dios y, obediente, se puso a realizar cuanto

le había encomendado el Señor: "Por la fe, Noé, advertido por Dios de lo que

aún no se veía, con santo temor preparó un arca para salvarse con su

familia. Con su fe condenó al mundo y recibió la salvación que da la fe"

(Heb 11,7). Pero construir el arca según las indicaciones de Dios era una

tarea de años. Es el tiempo de la paciencia de Dios, que da tiempo al hombre

para que tome conciencia de su maldad, cambie y viva (1Pe 3,20). Noé se

hizo "heraldo de la justicia" de Dios (2P 2,5) durante todo el tiempo

dedicado a la construcción del arca.

Un midrash rabínico narra cómo Noé comienza por plantar

árboles, suscitando en sus contemporáneos extrañeza, lo que le da ocasión

para anunciar el diluvio, invitándolos a cambiar de conducta. Cuando los

árboles crecen, Noé corta los árboles, lo que resulta aún más extraño y él

aprovecha para repetir su predicación. Y más raro aún parece a todos la

construcción de un barco gigantesco en medio de la tierra. Todo era una

ocasión propicia que Dios le daba para llamar a los hombres a conversión. La

bondad de Dios con Noé era el signo de su deseo de salvar a toda la

creación. Como dice Pedro en su segunda carta: "No se retrasa el Señor en el

cumplimiento de la promesa, como algunos suponen, sino que usa de paciencia

con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen a la

conversión. Pero el día del Señor llegará como un ladrón: en aquel día, los

cielos, con ruido ensordecedor, se desharán; los elementos, abrasados, se

disolverán, y la tierra y cuanto ella encierra se consumará" (2Pe 3,9-10).

b) El diluvio

El día del diluvio sorprendió a los contemporáneos de Noé: "Antes del

diluvio la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en

el arca; y, cuando menos se lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a

todos" (Mt 24,37). El tiempo del Señor, paciente y misericordioso, llega

finalmente cuando menos se espera. Terminada la construcción del arca, el

Señor ordena a Noé: "Entra tú y toda tu casa en el arca..., con todas las

especies de seres vivos para que sigan viviendo todas las especies sobre la

faz de la tierra".

Noé entró en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus

hijos. El Señor cerró el arca por fuera. Y el diluvio vino sobre la tierra.

El segundo día de la creación Dios había puesto el firmamento como muro de

separación entre las aguas superiores e inferiores. Ahora revientan las

fuentes del océano y se abren las compuertas del cielo. Así está lloviendo

sobre la tierra cuarenta días con sus noches. El agua al crecer levanta el

arca sobre la tierra. El agua crece sin medida hasta cubrir las montañas y

el arca flotaba sobre el agua. Todo ser que respira sobre la tierra perece.

Sólo se salva Noé y los que estan con él en el arca.

Las aguas en la Escritura tienen un significado ambivalente: aguas de

muerte y aguas de vida. Es un milagro de bondad que Dios haya marcado una

frontera salvadora a las aguas de muerte. Los salmos y los profetas hablan

de las aguas que huyen ante Dios que las increpa, marcándolas la frontera

que no deben franquear (Sal 104,7‑9;Jr 5,22); su potencia caótica se halla

bajo la vigilancia de Dios (Job 7,12). Si se sublevan, Dios las acallará

(Sal 89,10;Job 26,12). En el diluvio, las aguas de abajo y las aguas de

arriba rompen los diques que Dios les había impuesto y es el retorno al

caos (Gen 7,11).

Dios se acordó de Noé y de cuantos estaban con él en el arca; hizo

soplar el viento sobre la tierra y comenzó a bajar el nivel de las aguas. Se

cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y cesó la

lluvia. El agua se fue retirando de la tierra de modo que el arca se posó en

los montes de Ararat. Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y

soltó un cuervo, que voló de un lado para otro, hasta que se secó del todo

el agua de la tierra. Como el cuervo no volvía, Noé soltó una paloma. Esta,

no encontrando donde posarse, volvió al arca con Noé, porque aún había agua

sobre la superficie de la tierra. Noé esperó otros siete días y de nuevo

soltó la paloma; ella volvió al atardecer con una hoja de olivo en el pico.

Noé comprendió que las aguas habían descendido. Esperó otros siete días,

soltó de nuevo a la paloma, que ya no volvió más a él. Noé abrió la cubierta

del arca y comprobó que la superficie de la tierra estaba seca.

c) Noé, prefiguración de Cristo

Noé, el consolador, aparece en medio de la iniquidad que destruye el

mundo, como principio de una humanidad nueva. De este modo se nos muestra

como tipo de Cristo, que salva a los hombres de la muerte, inaugurando la

nueva creación. Cristo lleva a plenitud la reconciliación de Dios con los

hombres y con la creación. La alianza de Dios con los hombres, que une cielo

y tierra, queda sellada para siempre en su sangre.

Con el fin del diluvio gracias a la ruah o viento propicio que

Dios hace soplar, lo mismo que al comienzo de la creación (Gén 1,2), se le

abre al mundo el camino de una nueva creación a partir de Noé, nuevo Adán.

Noé, el justo como Abel, reconoce en su salvación la mano de Dios, edifica

un altar y ofrece un holocausto al Señor. Aspiró el Señor el agradable olor

de la ofrenda de Noé y dijo en su corazón: "No volveré a maldecir a la

tierra a causa del hombre".

Entonces bendijo Dios a Noé y a sus hijos con la misma bendición de

Adán y Eva: "Creced, multiplicaos y llenad la tierra... En cuanto a mí, yo

hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes: el diluvio no

volverá a destruir la vida ni habrá otro diluvio que devaste la tierra". El

signo de la alianza, que Dios hace en Noé con la creación, aparecerá ante

Dios en las nubes, a las que no permitirá jamás descargarse diluvialmente

sobre la tierra: "Esta es la señal del pacto que hago con vosotros y con

todo lo que vive con vosotros, para todas las edades: Pondré mi arco en el

cielo, como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo envíe nubes sobre la

tierra, aparecerá en las nubes el arco y recordaré mi pacto con vosotros y

el diluvio no volverá a destruir los vivientes de la tierra".

La alianza, que Dios sella con Noé, mira al presente, hombres y

animales salvados en el arca, y al futuro, a todo ser viviente de la tierra.

Es una alianza eterna, basada en la bondad de Dios, lento a la ira y rico de

misericordia. El Señor seguirá viendo muchas veces la maldad de los hombres

y sentirá dolor por el hombre, obra de sus manos. Pero, después de la

experiencia del diluvio, el Señor no piensa ya en destruirlos. El arco iris

en el cielo le recuerda el "aroma de los holocaustos de Noé y la palabra de

su corazón: Nunca más volveré a herir al hombre como ahora he hecho.

Mientras dure la tierra, sementera y siega, frío y calor, verano e invierno,

día y noche, no cesarán" (Gén 8,21-22).

En Isaías escuchamos el eco de esta alianza. Dice el Señor: "Por un

instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de mi

ira te escondí un instante mi rostro, pero con misericordia eterna te

quiero. Me sucede como en tiempo de Noé: Juré que las aguas del diluvio no

volverían a cubrir la tierra; así juro no airarme contra ti ni amenazarte.

Aunque se retiren los montes y vacilen las colinas, no se retirará de ti mi

misericordia ni vacilará mi alianza de paz" (54,7-10).

Con admiración proclama el Eclesiástico: "El justo Noé fue un hombre

íntegro, al tiempo de la ira se hizo reconciliación. Gracias a él quedó en

la tierra un resto y por su alianza cesó el diluvio; con señal perpetua se

sancionó su pacto de no destruir otra vez a los vivientes" (44,17-18). Con

otras palabras lo repite el libro de la Sabiduría: "Cuando perecían los

soberbios, la esperanza del mundo se refugió en una barquichuela, que

pilotada por tu mano, trasmitió al mundo la semilla de una nueva generación"

(14,6).

Noé es tipo de Cristo y del hombre salvado en Cristo, pues la

salvación de Noé prefigura la salvación del hombre por las aguas del

bautismo. Por el diluvio «purificó» Dios la tierra exterminando a los impíos

(1Pe 3,20s). El diluvio es tipo del bautismo (1Pe 3,19 21). Pedro ve en el

agua, el arca y las ocho personas salvadas del diluvio la figura de los