Historia de la Iglesia Edad Media: II. IMPERIO Y PONTIFICADO

Emiliano Jiménez

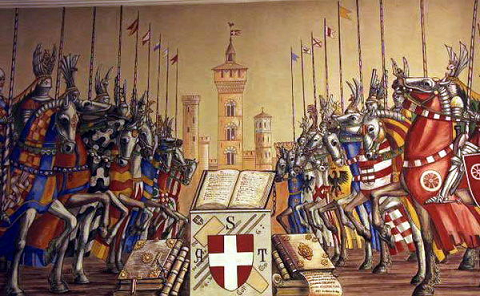

2. Carlomagno: El Sacro Imperio Romano

3. La "edad de hierro" del Pontificado

Europa, auténtico mosaico de culturas, nació en la Edad Media, en el

período comprendido entre los siglos V y XV. En el curso de este milenio

se forman las raíces de nuestra Europa.

La importancia de una persona para los pueblos germanos se medía por su

potencia militar y por sus posesiones. Así es como el obispo germánico

se convirtió casi por necesidad en un terrateniente mundano y,

posteriormente, en dueño de un señorío y en un guerrero, a veces en

contradicción con su ministerio sacerdotal. En la Edad Media se piensa

que entre las dos sociedades, Iglesia y Estado, debe reinar una

estrecha colaboración, pero la falta de una clara distinción de las

competencias de la una y la otra, hizo difícil la colaboración, creando

frecuentemente confusión entre los dos poderes. La religión y el

orden político, especialmente en la primera Edad Media, apenas se

mantuvieron separados, salvo en los casos en que los príncipes

intentaban utilizar a la Iglesia en su provecho o, a la inversa, los

obispos trataban de acrecentar su poder económico y político,

enfrentándose entonces los dos poderes entre sí. En realidad, los

pueblos germánicos trataron por todos los medios de encadenar el

cristianismo a su propia forma nacional.

El peligro de la Iglesias nacionales (muy arraigado en los

reinos arrianos) y de las Iglesias territoriales fue demasiado

evidente en los reinos católicos anglosajones, francos, burgundios,

bávaros, con lo que se vio amenazada la unidad de la Iglesia y, además,

se abrió una fuente perenne a la secularización y politización

de la Iglesia. Este peligro se hizo realidad a principios del siglo VIII

en la Iglesia franca. Aquí surgen las funestas raíces del principio

pagano: cuius regio, eius religio. Cuando la Iglesia intentó

conquistar el ámbito o poder secular, sin darse cuenta quedó prisionera

de él. La pretensión de configurar la totalidad de la vida según el

espíritu cristiano supuso una mundanización de la Iglesia. La vida y

organización de la Iglesia se vio condicionada por el poder temporal.

Dos factores justifican el origen del poder temporal de los Papas: las

circunstancias históricas que les obligaron a asumir tal poder cada vez

mayor para suplir el vacío creado en Roma y en Italia septentrional; y,

en segundo lugar, la preocupación de que una ocupación longobarda de

Roma privase al Papa de su independencia, reduciéndolo al papel de un

obispo longobardo, sin autoridad en el resto de la Iglesia como

Pontífice Romano.

El influjo que los obispos ejercieron en las poblaciones de Europa

durante la crisis provocada por el caos de las invasiones de los

pueblos bárbaros se debió a su ciencia, superior a la de todos los

demás. Frecuentemente, por ello, ocuparon los primeros puestos en los

palacios de los reyes y en las asambleas nacionales. Y además de la

ciencia, muchos obispos de la época, fueron auténticos santos, que se

ganaron el reconocimiento y gratitud de los pueblos, que los consideraba

verdaderos bienhechores. Ellos eran los representantes del pueblo,

porque los funcionarios reales o no existían o no cumplían su misión. El

obispo con frecuencia, además de pastor espiritual, era a la vez

administrador, constructor y hasta organizador de la defensa contra los

agresores.

Y un puesto más eminente aún ocupaban los Papas en Italia. Ellos fueron los

defensores de la población contra los invasores y contra la crueldad de los

príncipes. Esto llevó al aumento enorme de las donaciones hechas a

San Pedro en la persona del Papa, constituyéndose el Patrimonio de San

Pedro. Esta posición económica y la consiguiente beneficencia -pues la

mayor parte de los bienes se dedicaba a ayudar a los pobres- le granjeó al

Papa el aprecio del pueblo y la autoridad en los asuntos temporales y

políticos, aunque el Papa aún continuaba siendo un súbdito del Emperador de

Bizancio. En la práctica era ya un soberano. El mismo San Gregorio Magno

decía que "se podía dudar si el Papa desempeñaba el oficio de pastor o de

príncipe temporal".

A principios del siglo VIII, los Papas aparecen ya como verdaderos soberanos

del Ducado Romano. En tiempos de Gregorio III (731-741) el Ducado

Romano y las demás posesiones de la Iglesia se denominaban República

santa de la Iglesia de Dios. Y el soberano de esta santa República es el

Papa. Con el Papa Zacarías (741-752), si no de iure aún, sí de

facto, existe un nuevo Estado en Europa, el Estado de la

Iglesia. Sólo faltaba el reconocimiento jurídico, que llegará con Pipino

y su hijo, Carlomagno. El día de Pascua del año 754, con el pacto de

Quiercy, Pipino confirma su promesa de restituir a la Iglesia los

territorios imperiales italianos ocupados por los lombardos. Desde ese

momento quedó reconocido jurídicamente el Estado Pontificio. Con un

nuevo documento del mismo año 754, colocado sobre la tumba de San Pedro,

Pipino hizo "donación eterna" a San Pedro, en la persona del Papa, del

Exarcado de Rávena y de la Pentápolis (Sinigaglia, Fano, Pésaro, Rímini,

Ancona). Esta es la base jurídica de los Estados Pontificios.

Carlomagno el 6 de abril del año 774 entraba triunfalmente en Roma y, ante

al tumba de San Pedro, renovó la Donación de Pipino.

b) CARLOMAGNO : EL SACRO IMPERIO ROMANO

En la crisis del Imperio, la autoridad política se había reducido a una

sombra. Los pueblos invocaban urgentemente una ayuda. En estas condiciones,

tanto en la Galia como en España o en Italia, desde el siglo V, el único

apoyo que hallaron las masas indefensas fue el de los Obispos. En Roma, León

Magno salva a Italia de los Hunos y Gregorio Magno, con su prestigio moral y

los enormes recursos de que dispone, frente a la impotencia de Bizancio, es

el único defensor de los romanos ante la peste, las inundaciones o las

amenazas de los longobardos. En la práctica se ve obligado, aunque sea

contra sus deseos y gimiendo, a asumir las funciones de guía político. Lo

mismo les pasa a sus sucesores. El Papa Gelasio al final del siglo V

(492-496) formuló la doctrina sobre las relaciones entre los dos poderes

-eclesiástico y civil- con estas palabras: "Dos son los poderes por los que

se rige este mundo, la autoridad sagrada de los Obispos y la potestad real.

De estos dos poderes el peso mayor es el de los Obispos". Admitiendo la

distinción de los dos poderes, Gelasio señala la superioridad de la Iglesia

dentro de la armonía mutua de las dos sociedades dentro del común orden

cristiano.

Pero, permaneciendo nominalmente súbditos del Emperador de Oriente, a

partir de Gregorio Magno, es decir a partir de finales del siglo VI, en

realidad los Papas ejercen una verdadera autoridad política en Roma. Y con

Esteban III -mitad del siglo VIII- esta situación, como hemos visto, de

facto se transformó en situación de derecho. Ante la permanente

amenaza lombarda, el Papa, abandonado por el emperador bizantino, se dirige

personalmente a Francia, renueva la consagración real de Pipino, hecha por

el Papa Zacarías, reconociendo a los Carolingios como los legítimos

soberanos de los Francos, logrando de parte de ellos la promesa de

restitución a la Sede Apostólica de los territorios imperiales ocupados por

los longobardos. En dos expediciones sucesivas, Pipino derrota a Astolfo,

penúltimo rey longobardo, y sin hacer caso de las protestas de Bizancio,

dona al Papa el territorio conquistado. Bajo el sucesor de Pipino,

Carlomagno, se pone fin al reino longobardo. Carlomagno confirma al Papa

Adriano I las promesas de Pipino.

Así, pues, desde el 774 los Papas ejercieron una autoridad cada vez más

manifiesta en el territorio que les dieron Pipino y Carlomagno. A partir del

781 hasta acuñaron moneda propia. En la Navidad del año 800, Carlomagno, al

comienzo de la misa de medianoche, arrodillado ante el Papa León III,

recibió de él la corona imperial. Pero, al final, el Papa León III se

postró ante Carlomagno reconociéndolo como Emperador. En esta mutua

sumisión se muestra la estrecha unión entre la sociedad religiosa y la

civil, típica de la civilización medieval. La humanidad constituye un solo

cuerpo, que tiene como cabeza invisible a Cristo y como cabeza visible al

Papa. Iglesia y Estado aparecen distintos, pero formando dos órganos de un

único organismo superior, dos aspectos, dos modos de ser de una misma

realidad, la ciudad de Dios, la cristiandad, la república

cristiana. Papado e Imperio en realidad tienen un mismo origen y un

mismo fin: ambos vienen de Dios y ambos tienen como finalidad guiar a la

humanidad a su último fin, temporal y sobrenatural.

En concreto, el Imperio asume la tarea de proteger a la Iglesia y ayudarla

en su expansión misionera, pero a la manera que Carlomagno explica en una

carta a León III : "Nos toca a nosotros, con la ayuda de la divina

misericordia, defender en el exterior, con las armas, en todas partes a la

Iglesia de Dios de las invasiones paganas y de las devastaciones de los

infieles. Y en el interior fortalecerla con el mayor conocimiento de la fe

católica. A Vos, Santísimo Padre, toca levantar como Moisés las manos a Dios

y ayudar a nuestra milicia, de modo que por vuestra intercesión el pueblo

cristiano, bajo la guía y protección de Dios, obtenga siempre y en todo

lugar la victoria". Al Papa se le reservaba en definitiva únicamente el

culto, lo demás era competencia imperial.

Esto no fue papel mojado. Carlomagno intervino de hecho en múltiples

cuestiones eclesiásticas; se reservó la última palabra en las controversias

religiosas, a veces en contra de la opinión del Papa, como en lo relativo al

culto de las imágenes. Intervino en el nombramiento de cargos eclesiásticos,

en la formación de los candidatos al sacerdocio, en el gobierno de las

diócesis y en la administración del patrimonio eclesiástico. Como "rey y

sacerdote" se arrogaba el título de "devoto defensor de la Santa Iglesia".

Se sentía investido por Dios para esta misión y en su intención nunca

pretendió reducir a la Iglesia a instrumento del reino, como sí lo

hicieron los Césares bizantinos. La ambigüedad de las relaciones entre los

dos poderes se sembró ya en la ceremonia de Navidad, en que los dos

protagonistas se arrodillaron el uno ante el otro, sin que se pudiera

distinguir quién era superior, si el Papa que corona a Carlos o el Emperador

que recibe la adoración del Papa. Mientras vivieron ellos, debido a la gran

amistad que les unía, no hubo grandes problemas. Pero ya dejaron sembrado el

germen de las luchas y conflictos que estallarían después. La coexistencia

de los dos poderes no será pacífica, sino envuelta en tensiones continuas.

Ninguno quiere destruir el poder del otro, pero no será fácil establecer los

límites de competencia entre el Sacerdocio y el Imperio.

Carlomagno en el año 771 se convierte en soberano absoluto. Con él se

instaura el Imperio universal de Occidente y se inicia la unidad cristiana

occidental, la civitas christiana de Occidente. Carlomagno logra la

unión de las tribus germánicas, que hasta él no han cesado de combatirse

entre sí como extraños. Para lograr esta unión Carlomagno emprendió sus

campañas de sumisión y cristianización de los sajones. Si las primeras

expediciones guerreras contra los sajones tuvieron fines puramente

políticos, las posteriores estuvieron íntimamente ligadas a la misión

evangelizadora. La conjunción de las consideraciones religiosas y

políticas en orden a lograr la unidad del Imperio se basa en la convicción

medieval de que la religión es la fuerza más profunda de los hombres y de

los pueblos. La unidad política sólo puede ser duradera si se fundamenta en

la unidad de la religión. Por ello para los príncipes cristianos del

Medioevo era evidente que la cristianización debía seguir a toda conquista.

Así, pues, la cristianización de los sajones se convirtió para Carlomagno en

"misión del rey" y, desgraciadamente, también en "misión de la espada", como

entonces se decía.

Ya en la primera guerra contra los sajones, política y misión

evangelizadora se mezclaron. En el año 776, los jefes sajones sometidos y

su séquito aceptaron el bautismo, se construyeron templos, eligiéndose

sacerdotes para la cura de almas, todo ello bajo la dirección directa de

Carlomagno. Es cierto que hubo, luego, rebeliones por parte de los sajones,

pero Carlomagno logró reprimirlas y la misión hizo grandes progresos hasta

el año 782, en que los ejércitos sajones casi aniquilaron todo lo que era

cristianismo, en una violenta persecución cristiana, en la que se obligaba a

los bautizados a renegar de la fe y no faltaron muertes y asesinatos de

cristianos seglares y sacerdotes. La reacción de Carlomagno contra la

infidelidad política de los sajones a los pactos fue horripilante e indigna

de un cristiano y, mucho más, de un príncipe cristiano: mandó ajusticiar en

un solo día a 4.500 sajones. Esta crueldad no fue aprobada por el Papa.

Carlomagno, en señal de reconciliación con los sajones, fue padrino en el

bautismo de Widukindo en el 785.

No se puede negar el interés político de Carlomagno en la cristianización de

los sajones como tampoco las coacciones que ejerció para mantenerlo. Sin

embargo, aunque hoy resulte difícil comprenderlo, estas medidas no tenían un

simple interés político. En ellas se manifestaba también el deber de

conciencia de un creyente que se sentía obligado a la difusión del

cristianismo. La predicación de la fe cristiana era para él una cuestión de

conciencia. Y además hay que admitir que la mayor parte de los sajones fue

ganada para el cristianismo por la vía pacífica, sin métodos violentos. Y el

resultado fue una verdadera conversión.

Carlomagno reconoció la potencia social, espiritual y religiosa de la

Iglesia y del cristianismo y la empleó para la realización del Imperio

cristiano de Occidente. Organizó para ello los nuevos territorios

conquistados asignándolos como zona de misión a los antiguos obispados o

monasterios y creando otros nuevos. En todos estos casos actuaba como señor

de la Iglesia; su voluntad era acatada por todos, incluso en el ámbito

eclesial. Con sus dotes organizativas, supo ver la importancia de la unidad

entre todas las iglesias privadas, sometidas a un obispo, y los obispados

por su parte unidos a una sede metropolitana: para ello elevó varios

obispados a la categoría de arzobispados. Para fomentar la unidad,

Carlomagno convocó y dirigió varios concilios, en los que él intervenía

tanto en las cuestiones prácticas como en las discusiones teológicas.

Dentro de este marco organizativo, Carlomagno se interesó porque floreciera

una exuberante vida religiosa, eclesial e intelectual. Para lograrlo creo

los missi, "mensajeros",

-un conde y un obispo o abad-, que administraban justicia y restablecían el

orden donde había problemas, interesándose tanto de la vida privada de los

obispos y sacerdotes como de la administración económica; examinaban también

a los seglares sobre el conocimiento del Credo y del Padrenuestro e

investigaban su moral tributaria. Para que toda esta organización fuera

duradera, Carlomagno creó escuelas en todas las catedrales e iglesias

conventuales. En su interés por la cultura impulsó a los monasterios a

renovarse, cultivando la vida espiritual, científica y artística. Reactivó

en ellos el trabajo de la transcripción de manuscritos... Junto a todas

estas actividades, que creó o dio nuevo impulso, no se olvidó de estimular

la predicación regular de la verdad cristiana y la organización de la

liturgia, haciendo llevar de Roma los libros litúrgicos, reelaborando -por

obra de Alcuino- el Rituale Romanorum. La liturgia se enriqueció

durante toda la Edad Media con el canto. La liturgia fue seguramente el

medio más importante para la educación del pueblo inculto...

En conclusión, Carlomagno entendió su obra como un mandato especial e

inmediato de Dios de dirigir al pueblo cristiano. Y en este sentido no sólo

fue servidor de la Iglesia, sino también su señor y, a veces, de modo

violento. Sin suprimir los derechos de la Iglesia, sí los subordinó al

Estado en beneficio de toda la comunidad. Deseaba llevar a cabo la idea de

San Agustín: hacer que la Iglesia y el mundo pudieran hallarse en la unidad

de la civitas Dei.

c) LA EDAD DE HIERRO DEL PONTIFICADO

Después de la muerte de Carlomagno en el 814, el Imperio se divide entre sus

sucesores. La historia del pontificado en los siglos IX y X es definida como

la "edad de hierro del pontificado". A causa de sus posesiones temporales,

el papado se convirtió en manzana de la discordia de codiciosas y salvajes

luchas partidistas. Las familias nobles victoriosas emplearon en beneficio

propio los ingresos y posibilidades políticas de la Iglesia. Sin atender a

sus aptitudes, colocaron en el trono de Pedro a sus favoritos, miembros de

la propia familia; unos papas desalojaron a otros Papas encarcelándolos,

viniendo a su vez a parar, también ellos, en prisión. Dos poderosas familias

romanas, los Túsculos y los Crescencios, se disputan el poder y, durante un

largo período de tiempo, dos mujeres, Marocia y su madre Teodora, hacen y

deshacen Papas. Desde el 920 al 1046 se suceden 26 Papas, muchos de los

cuales terminan de muerte violenta, estrangulados, hechos morir de hambre,

mutilados, cegados. El año 896\897 es tristemente célebre: Bonifacio VI,

poco antes depuesto de su ministerio de sacerdote por su indignidad, gobernó

como Papa quince días; Esteban VI (896\97), celebró el "sínodo del

cadáver", donde hizo condenar a Formoso (891\896) después de haberlo

exhumado y mandado traer a su presencia; él mismo fue metido en prisión...

Juan XII muere imprevistamente durante una aventura amorosa el año 964

"después de haber pasado toda su vida en la lascivia y en la vanidad", como

se lee en el Liber Pontificalis, la crónica pontificia oficial;

[1]

Benedicto VI muere estrangulado; Juan XVI es mutilado, le sacan los ojos y

le encierran, primero en Castel S. Angelo y, luego en un monasterio; Bonifacio

VII sube al trono después de haber hecho estrangular a su predecesor;

depuesto, huye a Constantinopla con la caja fuerte, vuelve, obliga a morir

de hambre al Papa y, al morir imprevistamente, su cadáver es ahorcado por

los enfurecidos romanos sobre la estatua de Marco Aurelio... El máximo de la

decadencia se dio en 1046 con tres Papas que se disputaban el poder:

Benedicto IX, de conducta bastante ligera e inmoral, Silvestre III y

Gregorio VI, de buenas costumbres, pero acusado de haber inducido a

Benedicto IX a dimitir con una adecuada recompensa económica...

Sin detenernos en más detalles sobre el Pontificado de esta época oscura,

hay que recordar que la Iglesia no se reduce al Pontificado y a Roma. Y

durante este período en Germania y en Francia vivieron muchos santos y se

hicieron gloriosas y fecundas fundaciones monásticas. En medio de la

decadencia del Papado brotaban, pues, los gérmenes de renovación de la

Iglesia de la época sucesiva.

Enrique III depone a los tres Papas que se disputan el poder y logra que le

reconozcan el derecho de elegir él mismo a los Papas. El difícil equilibrio

entre Sacerdocio e Imperio, se rompe a favor del poder civil. La suerte de

la Iglesia está ahora en manos del Emperador. Además del derecho de nombrar

al Papa, el Emperador tenía ya en su mano el nombramiento de los

principales obispados. La jerarquía eclesiástica se hallaba feudalizada,

con las consecuencias que Rosmini, en su libro Las cinco llagas de la

Iglesia, resume en una frase: "No era posible que habiéndose convertido

en hombres del rey, los Obispos tuvieran igualmente presente que eran

hombres de Dios, dado que nadie puede servir a dos señores". Hombre

del rey (homo regis) es el término técnico que designa a quien ha

sido investido al frente de un feudo por el rey y que, por tanto, se ha

puesto en una relación de dependencia personal y total de quien le ha

investido. Con esta mundanización el clero perdía la conciencia de su

dignidad y de su libertad, sintiéndose compensado por tal pérdida con el

aumento de las riquezas y poder temporal.

La lucha por la independencia era necesaria dado que el Emperador no se

conformaba con conferir el oficio político, el feudo, sino también el oficio

religioso, el gobierno de la Diócesis. Este es el motivo de la lucha que

emprende el Pontificado en este momento, apoyándose en los monjes, sobre

todo en los cluniacenses, y en el pueblo, a quienes invita a rebelarse

contra los Obispos indignos y sumisos al poder civil. Con esta justa

motivación se mezclarán, luego, otras motivaciones no tan limpias. El

Pontificado no se limita a reivindicar la libertad en el campo eclesiástico,

sino que pretende crear una sociedad directamente inspirada en los

principios cristianos y plenamente sometida a Dios, arrogándose para ello la

supremacía sobre la autoridad política. Nicolás I atribuye al Papa la

dirección del mundo: "Todo el mundo es la Iglesia". Pero con el rey Otón I

se intenta la renovación del Imperio con sus pretensiones

religioso-eclesiásticas. En las oraciones de la consagración, al rey se le

designa como typus Christi, es decir como "rey y sacerdote".

Es en el régimen de la iglesia privada donde el pensamiento germánico

ejerció su más fuerte influencia sobre la vida de la Iglesia medieval, con

todas las desventajas que el mundo germánico implicó para la misión de la

Iglesia. La lucha entre el sacerdotium y el imperium

inquietará toda la historia de la Iglesia medieval. La Iglesia fundada por

el señor feudal germánico estaba de tal modo sometida a su dominio que, no

sólo disponía de ella por derecho patrimonial, sino que ejercía sobre ella

el pleno poder de la dirección espiritual. El señor, fundador de la

Iglesia, tenía derecho a participar incluso de las primicias, ofrendas y

derecho de estola de los fieles

[2].

Si el señor tenía en funcionamiento varias iglesias o lograba heredar derechos

parroquiales o diezmos, sus ingresos aumentaban considerablemente. La

posesión de iglesias se convirtió así, posteriormente, en un negocio

rentable en nombre del santo patrón de la iglesia. Cuando el señor era

sacerdote, él mismo ejercía sin otro intermediario la dirección espiritual

de la iglesia. En caso contrario, el señor designaba a un sacerdote, que al

principio solía ser un siervo o un mercenario pagado. Desde el año 819 el

sacerdote tenía que ser necesariamente un hombre libre o al menos liberado

para este fin. En esta situación, la influencia del obispo era

prácticamente nula. Desde luego, sólo el obispo podía consagrar el altar y

la Iglesia y conferir las órdenes al sacerdote oficiante. Pero el clero de

las iglesias privadas era enteramente dependiente de la corte y del pan

del señor, de forma que era casi imposible controlar su acción ministerial.

Sólo al final del reinado de Carlos Martel la Iglesia pudo poner un poco de

orden en esta anarquía eclesiástica, estableciendo ciertos derechos de

inspección episcopal.

En condiciones parecidas se hallaban los monasterios. En vez de los

conventos constituidos al modo romano, con un abad libremente elegido y

confirmado por el obispo, aparecieron los monasterios privados

germánicos, que siguieron los mismos caminos de las iglesias privadas.

Cuando ya había gran número de reglas monásticas, el propio señor decidía

por cuál de ellas tenían que regirse los monjes de su convento. Desde

finales del siglo IX los reyes, grandes propietarios de iglesias y conventos

privados, lograron imponer progresivamente a los obispos los principios de

la iglesia privada. Pequeños obispados acabaron igualmente siendo propiedad

de duques y condes y, como las iglesias privadas, fueron vendidos,

heredados o dados como dote. Aquí radica el problema de la lucha de las

investiduras. Huellas de todo esto encontramos en la legislación

eclesiástica posterior: erección del monasterio privado papal y de su

consiguiente exención, institución de beneficios eclesiásticos,

derecho de patronato...

Esta actitud contradictoria -uno regala, dona incluso iglesias para el

culto divino, regalándose a sí mismo un patrimonio económico- muestra la

mentalidad germánica del do ut des... Sin embargo, a pesar de todos

sus defectos, no podemos olvidar que Dios es el Señor de la historia y, en

particular, de la historia de la Iglesia. Y Dios escribe derecho con líneas

torcidas. A este régimen de iglesias privadas se debió la floreciente vida

cristiana que a través de las parroquias de pueblo y de innumerables

oratorios y capillas alcanzó las más dilatadas zonas rurales de la Europa

medieval.

Tras los períodos de predominio de los poderes político-seculares sobre los

eclesiásticos, en especial del Imperio sobre el Papado, siguieron los de

supremacía del Papado (no los podemos seguir detalladamente). Esta

supremacía del Papado tuvo que ser primero conquistada (s. XI) y luego

defendida dos veces (s. XII y XIII) en duras luchas contra el Imperio. En

esta lucha se trataba de defender la libertad de la Iglesia. Esta

lucha se centró en el problema de las investiduras y los dos personajes

principales de ella fueron Gregorio VII y Enrique IV.

La investidura consistía en el enfeudamiento de un clérigo realizado por un

príncipe secular, concediéndole un obispado (o abadía) mediante la entrega

de las insignias de la dignidad episcopal. Esta costumbre se remonta a los

comienzos del Imperio franco cristiano. Era una parte del sistema de la

Iglesia territorial, aceptado por la misma Iglesia. Su uso o abuso se había

convertido en costumbre en los siglos X y XI en todos los reinos. Con

frecuencia, aunque no siempre, la investidura era una simonía,

transmitiendo los cargos eclesiásticos por compra, venta, herencia o dote.

Es el peligro de la unión de lo espiritual con lo temporal. El Obispo así

investido ejercía una doble misión, la de señor político y la de señor

eclesiástico.

Hildebrando, nacido en Roma hacia el año 1020, marchó como monje a Cluny. En

1049 vuelve a Roma y en 1073 es elegido Papa, no por los cardenales, sino

por el clero y por el pueblo, tomando el nombre de Gregorio VII. Una vez

elegido puso todo su empeño en el servicio a la Iglesia. Fue monje y fue

Papa por entero. Fue servidor de Cristo y de su vicario, San Pedro, pero

también un dominador duro. Consideró que el dominio sobre los hombres

era la forma de su servicio a Cristo, como cumplimiento del encargo dado por

Cristo a Pedro. Pretendió imponer a la humanidad occidental la imagen ideal

del monje. A establecer el derecho divino dedicó todos sus esfuerzos

en una lucha sin contemplaciones. El único reino de Cristo sobre los

pueblos y sus poderes políticos está bajo la dirección del Papa. El Papa se

considera como el único señor feudal del mundo entero. Gregorio VII no sólo

reivindica el derecho de conferir las dos investiduras, espiritual y

temporal, sino que se atribuye una verdadera autoridad en el campo político:

"Sólo él puede usar las insignias imperiales"; "todos los príncipes deben

besar los pies únicamente del Papa"; "le es lícito deponer al Emperador";

"el Pontífice puede dispensar a los súbditos de la fidelidad a los

inicuos"...

La mayoría de los Papas sucesores de Gregorio VII heredaron estas ideas. En

síntesis y simplificando se puede decir que el Papado de los siglos XI-XIII

aspiró a formar de Europa una confederación bajo la presidencia del

Papa...Respondiendo a la mentalidad de la época se trataba de proyectar en

el plano político los elementos religiosos, olvidando que la verdadera

unidad no es nunca fruto de imposiciones externas, sino que nace de lo

íntimo de las conciencias. Una Iglesia que piensa realizar su misión

usando de los medios humanos, del poder político, de la fuerza, de la

riqueza, no podía por menos de fracasar. El intento de establecer un orden

teocrático en este mundo con medios político-seculares determinó una

estrecha vinculación de los jerarcas a este mundo y fue causa de su

mundanización. Los Papas comenzaron a pensar políticamente y así se cayó en

la secularización del papado, como ocurrió parcialmente en Aviñón y, luego,

más radicalmente, en el Renacimiento.

La primera medida de Gregorio VII, orientada a la reforma interna de la

Iglesia, fue atacar el peor de los males religiosos: la simonía y la

incontinencia de los sacerdotes. El segundo paso fue la prohibición

general de toda investidura laica simoníaca: deposición para quien

recibía la investidura y excomunión para el príncipe que la confería. Si la

primera disposición encontró oposición, esta segunda la encontró mucho más

fuerte. En Alemania reinaba entonces Enrique IV (1056-1106). El mismo había

procedido de forma simoníaca en la concesión de obispados. La lucha entre

Gregorio VII y Enrique IV fue encarnizada; el rey, convocando a los obispos

en la Dieta de Worms (enero de 1076) decidió deponer al Papa. Un mes

después, el Papa decretó la excomunión del rey, dispensando a los súbditos

de su juramento de fidelidad y prohibiendo obedecer al soberano. La bula de

excomunión causó una gran impresión incluso a aquellos que no aceptaban

que el Papa pudiera deponer al rey. A la vista de la peligrosa situación

política en que se encontró, Enrique determinó ir a Canosa, atravesando los

Alpes, a encontrarse con el Papa. Por tres días se presentó de penitente

ante el castillo, pidiendo ser admitido nuevamente en la Iglesia,

humillándose ante el Papa. Al cuarto día el Papa cedió y dio la comunión al

rey. El sacerdote , que había en él, no podía negar la absolución. La

conciliación no duró mucho. Hubo una segunda excomunión. Enrique sitió Roma

por tres veces; la nobleza romana y la mayor parte del colegio cardenalicio

se separaron del Papa. Gregorio fue depuesto y exilado y, en su lugar, fue

elegido y entronizado el antipapa Clemente III, que coronó como rey a

Enrique en el año 1084. La derrota del Papa parecía completa. Murió en el

año 1085, en el destierro de Salerno. Pero el Papa, aparentemente vencido

por Enrique IV, sin embargo salió vencedor en el combate histórico. En

efecto, la lucha de las investiduras terminó en lo esencial con la victoria

de la causa pontificia. De una total dependencia la Iglesia pasó a una

emancipación completa.

La conciencia de soberanía y la idea de poder era esenciales en el programa

de Gregorio VII. Pero en él estas ideas no correspondían a un egoísmo

personal. Su fundamento último era religioso, estaban al servicio de Pedro

y de la Iglesia. Gregorio quería implantar una soberanía, pero no la suya,

sino la de Cristo. Pero el riesgo del uso del poder lo sufrió él mismo y

mucho más sus sucesores. La conciencia de poder se continuó y acrecentó en

Inocencio III, quien se sintió verdadero imperator.

Pero, antes de Inocencio III, en defensa de la libertad de la Iglesia, se

llegó al primer enfrentamiento armado entre el Papa Alejandro III

(1159-1181) y el Emperador Federico Barbarroja (1152-1190). Bernardo de

Claraval había prevenido a la Iglesia contra la política. Pero la Iglesia no

podía elegir libremente. En cumplimiento de su misión religiosa y en aras de

la libertad indispensable para tal misión, a la Iglesia en aquellas

circunstancias históricas no la quedaba más remedio que aspirar al poder

político para poder mantener dentro de sus límites al poder contrario,

ahora enemigo: el Imperio. La lucha entre el emperador y el Papa en los

siglos XII\XIII fue más profunda que la entablada entre Gregorio VII y

Enrique IV por lo exagerado de las reivindicaciones de ambas partes: de las

políticas por parte de la Iglesia y de las eclesiásticas por parte de los

emperadores. La irresuelta cuestión de la distinción de ambos poderes seguía

abierta, pretendiendo ambos, más que la colaboración, la subordinación del

otro.

Federico Barbarroja pretendió recuperar la plenitud de poder de Carlomagno

en lo político y en lo eclesiástico. La curia pontificia se le opuso con la

mayor hostilidad posible. Adriano IV, que había coronado a Barbarroja como

emperador, murió, inesperadamente, mientras estaba preparando la

excomunión del emperador. La ruptura entre el papado y el imperio era total.

Y, a la muerte de Adriano, la cristiandad vivió, en una medida desconocida

hasta entonces, el espectáculo de los antipapas. Comenzó el cisma de

Occidente que duró diecisiete años. Los papas se excomulgaban mutuamente.

Alejandro III, uno de los tres papas elegidos, rival de Barbarroja, le

excomulgó y dispensó a los súbditos de la obediencia. Pero esta vez la

excomunión no surtió el efecto que había tenido con Gregorio VII y Enrique

IV. Los obispos alemanes se adhirieron al Emperador. Con excomuniones,

contra-excomuniones y antipapas se pusieron en juego unos medios y prácticas

que redundaron en prejuicio de la Iglesia

[3].

Con la muerte de los dos antagonistas, tras múltiples peripecias, llegó

el turno de Inocencio III, que fue el momento del apogeo de la soberanía

pontificia medieval.

El sueño de Gregorio VII parecía realizarse con Inocencio III,

que en el Concilio Laterano IV (1215) recibe el homenaje de los

representantes de todos los Estados.[4] Pero el sueño dura poco. Las

tendencias nacionalistas, que comienzan a florecer en Europa con su

concepción de un Estado laico, que no reconoce ninguna autoridad superior a

la del soberano y ante la fuerte personalidad de Federico II dan al traste

con las pretensiones de la supremacía pontificia. La lucha de los Papas de

la primera mitad del siglo XIII contra Federico superan a todas las

anteriores. Ambas partes se lanzan acusaciones violentas: el Emperador es

definido como la bestia del Apocalipsis, precursor del Anticristo; y el

Papa es llamado "el gran Dragón" y el Anticristo del fin del mundo.

Inocencio IV en el Concilio de Lyón de 1245 excomulga y depone a Federico;

pero sólo la muerte repentina de Federico en 1250 libera a los Papas del

peligro que suponía para ellos.

Un dominio universal en el sentido propio de la palabra no era ciertamente

el deseo de Inocencio III. El obró siempre movido por la responsabilidad

(entendida como omnímoda y universal) respecto a toda la cristiandad. Para

lograr el mundus christianus quería él ser el árbitro. Todo el

que confesaba a Cristo (también, por tanto, los reyes, príncipes y

magistrados) debía someterse al vicario de Cristo.

Pero, en su pontificado, lo principal fue la misión de la Iglesia de

santificar el mundo por la predicación del Evangelio y la administración de

los sacramentos. La pobreza, como seguimiento de Cristo pobre, predicada de

manera impresionante y hasta revolucionaria por los santos, sacerdotes,

laicos y herejes, no dejó de ser oída por Inocencio III. En sus innumerables

cartas hay continuas referencias de su solicitud por curar cuanto de enfermo

había en el clero secular y regular y en los demás estamentos de la Iglesia;

continuamente expresa su deseo de enderezar la caña quebrada y encender con

nueva llama la mecha humeante. Esta solicitud abarcaba a toda la

cristiandad. Así el primer año de su pontificado, escribía ya Inocencio III

a Islandia para exhortar al episcopado y al clero a que extirparan

enérgicamente algunas cosas a fin de que los cardos y espinas no ahogaran la

semilla del Evangelio. Encarece la obediencia canónica e invita a los

prelados a llevar vida ejemplar que haga fácil a los súbditos tal

obediencia. Señala como malas costumbres del pueblo el asesinato, el

incendio, la deshonestidad. Aconseja a los obispos que tengan valor para

reprender "pues un pastor que no quiere reprender a los que faltan los lleva

por su silencio a la muerte". Como un estribillo repetía en sus cartas la

exhortación a vigilar sobre la moral y disciplina eclesiástica. Señala cómo

la poesía cortesana de los trovadores comenzaba a producir efectos

disolventes en la moral del matrimonio y la familia...Inocencio III quiso

comenzar la reforma por sí mismo, reformando la curia, simplificando el

tenor de vida.

Al final del siglo XIII, después del fracaso de la experiencia de un Papa

angélico, ajeno a la política, Celestino V, sube al pontificado Bonifacio

VIII (1294-1303), que intenta realizar la política de Inocencio III, pero su

pretensión choca contra la conciencia de los nuevos Estados. La bofetada de

Anagni (7-9-1303) marca el fin de la teocracia pontificia, dando inicio a

una nueva época marcada por el reconocimiento de la autonomía del poder

temporal. Felipe el Hermoso logra que el Papa Clemente V (1305-1314) fijara

su residencia en suelo francés: comienza el exilio de Aviñón que duró hasta

el año 1367, en que el Papa Urbano V regresa a Roma tras los ruegos de

Carlos IV, Petrarca, Santa Brígida y Santa Catalina de Siena. La caída de

Bonifacio VIII y el exilio de Aviñón señalaron el fin de la supremacía

papal del medioevo.

[1]

Esta situación del papado se refleja en la leyenda de la papisa

Juana, supuestamente hacia el año 855.

[1]

Donativos que se hacen con ocasión de la administración de

sacramentos o de otros servicios religiosos. En la Iglesia primitiva

estaban absolutamente prohibidos y entraron en el derecho

eclesiástico a través del régimen de iglesia privada propia.

[1]

Similar a la lucha entre Federico I y Alejandro III, fue la

sostenida en Inglaterra entre el rey Enrique II y el arzobispo

primado de Canterbury, Tomás Becket, asesinado en la misma catedral

el 29 de diciembre de 1170, mientras decía a sus sicarios: "Estoy

dispuesto a morir por mi Dios, si de este modo se devuelve la

libertad y la paz a la Iglesia".