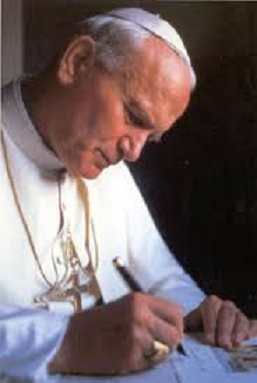

CARTA DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II A LOS ARTISTAS

A los que con

apasionada entrega buscan nuevas « epifanías » de la belleza para ofrecerlas al mundo a través de la creación artística.

« Dios vio cuanto había hecho, y todo estaba muy bien » (Gn 1, 31)

El artista, imagen de Dios Creador

1. Nadie mejor que vosotros, artistas, geniales constructores de belleza,

puede intuir algo del pathos con el que Dios, en el alba de la creación,

contempló la obra de sus manos. Un eco de aquel sentimiento se ha reflejado

infinitas veces en la mirada con que vosotros, al igual que los artistas de

todos los tiempos, atraídos por el asombro del ancestral poder de los

sonidos y de las palabras, de los colores y de las formas, habéis admirado

la obra de vuestra inspiración, descubriendo en ella como la resonancia de

aquel misterio de la creación a la que Dios, único creador de todas las

cosas, ha querido en cierto modo asociaros.

Por esto me ha parecido que no hay palabras más apropiadas que las del

Génesis para comenzar esta Carta dirigida a vosotros, a quienes me siento

unido por experiencias que se remontan muy atrás en el tiempo y han marcado

de modo indeleble mi vida. Con este texto quiero situarme en el camino del

fecundo diálogo de la Iglesia con los artistas que en dos mil años de

historia no se ha interrumpido nunca, y que se presenta también rico de

perspectivas de futuro en el umbral del tercer milenio.

En realidad, se trata de un diálogo no solamente motivado por circunstancias

históricas o por razones funcionales, sino basado en la esencia misma tanto

de la experiencia religiosa como de la creación artística. La página inicial

de la Biblia nos presenta a Dios casi como el modelo ejemplar de cada

persona que produce una obra: en el hombre artífice se refleja su imagen de

Creador. Esta relación se pone en evidencia en la lengua polaca, gracias al

parecido en el léxico entre las palabras stwórca (creador) y twórca

(artífice).

¿Cuál es la diferencia entre « creador » y « artífice »? El que crea da el

ser mismo, saca alguna cosa de la nada —ex nihilo sui et subiecti, se dice

en latín— y esto, en sentido estricto, es el modo de proceder exclusivo del

Omnipotente. El artífice, por el contrario, utiliza algo ya existente,

dándole forma y significado. Este modo de actuar es propio del hombre en

cuanto imagen de Dios. En efecto, después de haber dicho que Dios creó el

hombre y la mujer « a imagen suya » (cf. Gn 1, 27), la Biblia añade que les

confió la tarea de dominar la tierra (cf. Gn 1, 28). Fue en el último día de

la creación (cf. Gn 1, 28-31). En los días precedentes, como marcando el

ritmo de la evolución cósmica, el Señor había creado el universo. Al final

creó al hombre, el fruto más noble de su proyecto, al cual sometió el mundo

visible como un inmenso campo donde expresar su capacidad creadora.

Así pues, Dios ha llamado al hombre a la existencia, transmitiéndole la

tarea de ser artífice. En la «creación artística» el hombre se revela más

que nunca «imagen de Dios» y lleva a cabo esta tarea ante todo plasmando la

estupenda « materia » de la propia humanidad y, después, ejerciendo un

dominio creativo sobre el universo que le rodea. El Artista divino, con

admirable condescendencia, trasmite al artista humano un destello de su

sabiduría trascendente, llamándolo a compartir su potencia creadora.

Obviamente, es una participación que deja intacta la distancia infinita

entre el Creador y la criatura, como señalaba el Cardenal Nicolás de Cusa:

«El arte creador, que el alma tiene la suerte de alojar, no se identifica

con aquel arte por esencia que es Dios, sino que es solamente una

comunicación y una participación del mismo»[1].

Por esto el artista, cuanto más consciente es de su «don», tanto más se

siente movido a mirar hacia sí mismo y hacia toda la creación con ojos

capaces de contemplar y de agradecer, elevando a Dios su himno de alabanza.

Sólo así puede comprenderse a fondo a sí mismo, su propia vocación y misión.

La especial vocación del artista

2. No todos están llamados a ser artistas en el sentido específico de la

palabra. Sin embargo, según la expresión del Génesis, a cada hombre se le

confía la tarea de ser artífice de la propia vida; en cierto modo, debe

hacer de ella una obra de arte, una obra maestra.

Es importante entender la distinción, pero también la conexión, entre estas

dos facetas de la actividad humana. La distinción es evidente. En efecto,

una cosa es la disposición por la cual el ser humano es autor de sus propios

actos y responsable de su valor moral, y otra la disposición por la cual es

artista y sabe actuar según las exigencias del arte, acogiendo con fidelidad

sus dictámenes específicos[2]. Por eso el artista es capaz de producir

objetos, pero esto, de por sí, nada dice aún de sus disposiciones morales.

En efecto, en este caso, no se trata de realizarse uno mismo, de formar la

propia personalidad, sino solamente de poner en acto las capacidades

operativas, dando forma estética a las ideas concebidas en la mente.

Pero si la distinción es fundamental, no lo es menos la conexión entre estas

dos disposiciones, la moral y la artística. Éstas se condicionan

profundamente de modo recíproco. En efecto, al modelar una obra el artista

se expresa a sí mismo hasta el punto de que su producción es un reflejo

singular de su mismo ser, de lo que él es y de cómo es. Esto se confirma en

la historia de la humanidad, pues el artista, cuando realiza una obra

maestra, no sólo da vida a su obra, sino que por medio de ella, en cierto

modo, descubre también su propia personalidad. En el arte encuentra una

dimensión nueva y un canal extraordinario de expresión para su crecimiento

espiritual. Por medio de las obras realizadas, el artista habla y se

comunica con los otros. La historia del arte, por ello, no es sólo historia

de las obras, sino también de los hombres. Las obras de arte hablan de sus

autores, introducen en el conocimiento de su intimidad y revelan la original

contribución que ofrecen a la historia de la cultura.

La vocación artística al servicio de la belleza

3. Escribe un conocido poeta polaco, Cyprian Norwid: «La belleza sirve para

entusiasmar en el trabajo, el trabajo para resurgir»[3].

El tema de la belleza es propio de una reflexión sobre el arte. Ya se ha

visto cuando he recordado la mirada complacida de Dios ante la creación. Al

notar que lo que había creado era bueno, Dios vio también que era bello[4].

La relación entre bueno y bello suscita sugestivas reflexiones. La belleza

es en un cierto sentido la expresión visible del bien, así como el bien es

la condición metafísica de la belleza. Lo habían comprendido acertadamente

los griegos que, uniendo los dos conceptos, acuñaron una palabra que

comprende a ambos: «kalokagathia», es decir «belleza-bondad». A este

respecto escribe Platón: «La potencia del Bien se ha refugiado en la

naturaleza de lo Bello»[5].

El modo en que el hombre establece la propia relación con el ser, con la

verdad y con el bien, es viviendo y trabajando. El artista vive una relación

peculiar con la belleza. En un sentido muy real puede decirse que la belleza

es la vocación a la que el Creador le llama con el don del « talento

artístico ». Y, ciertamente, también éste es un talento que hay que

desarrollar según la lógica de la parábola evangélica de los talentos (cf.

Mt 25, 14-30).

Entramos aquí en un punto esencial. Quien percibe en sí mismo esta especie

de destello divino que es la vocación artística —de poeta, escritor, pintor,

escultor, arquitecto, músico, actor, etc.— advierte al mismo tiempo la

obligación de no malgastar ese talento, sino de desarrollarlo para ponerlo

al servicio del prójimo y de toda la humanidad.

El artista y el bien común

4. La sociedad, en efecto, tiene necesidad de artistas, del mismo modo que

tiene necesidad de científicos, técnicos, trabajadores, profesionales, así

como de testigos de la fe, maestros, padres y madres, que garanticen el

crecimiento de la persona y el desarrollo de la comunidad por medio de ese

arte eminente que es el «arte de educar». En el amplio panorama cultural de

cada nación, los artistas tienen su propio lugar. Precisamente porque

obedecen a su inspiración en la realización de obras verdaderamente válidas

y bellas, non sólo enriquecen el patrimonio cultural de cada nación y de

toda la humanidad, sino que prestan un servicio social cualificado en

beneficio del bien común.

La diferente vocación de cada artista, a la vez que determina el ámbito de

su servicio, indica las tareas que debe asumir, el duro trabajo al que debe

someterse y la responsabilidad que debe afrontar. Un artista consciente de

todo ello sabe también que ha de trabajar sin dejarse llevar por la búsqueda

de la gloria banal o la avidez de una fácil popularidad, y menos aún por la

ambición de posibles ganancias personales. Existe, pues, una ética, o más

bien una « espiritualidad » del servicio artístico que de un modo propio

contribuye a la vida y al renacimiento de un pueblo. Precisamente a esto

parece querer aludir Cyprian Norwid cuando afirma: «La belleza sirve para

entusiasmar en el trabajo, el trabajo para resurgir».

El arte ante el misterio del Verbo encarnado

5. La ley del Antiguo Testamento presenta una prohibición explícita de

representar a Dios invisible e inexpresable con la ayuda de una «imagen

esculpida o de metal fundido» (Dt 27, 25), porque Dios transciende toda

representación material: «Yo soy el que soy» (Ex 3, 14). Sin embargo, en el

misterio de la Encarnación el Hijo de Dios en persona se ha hecho visible:

«Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de

mujer» (Ga 4, 4). Dios se hizo hombre en Jesucristo, el cual ha pasado a ser

así «el punto de referencia para comprender el enigma de la existencia

humana, del mundo creado y de Dios mismo»[6].

Esta manifestación fundamental del «Dios-Misterio» aparece como animación y

desafío para los cristianos, incluso en el plano de la creación artística.

De ello se deriva un desarrollo de la belleza que ha encontrado su savia

precisamente en el misterio de la Encarnación. En efecto, el Hijo de Dios,

al hacerse hombre, ha introducido en la historia de la humanidad toda la

riqueza evangélica de la verdad y del bien, y con ella ha manifestado

también una nueva dimensión de la belleza, de la cual el mensaje evangélico

está repleto.

La Sagrada Escritura se ha convertido así en una especie de «inmenso

vocabulario» (P. Claudel) y de «Atlas iconográfico» (M. Chagall) del que se

han nutrido la cultura y el arte cristianos. El mismo Antiguo Testamento,

interpretado a la luz del Nuevo, ha dado lugar a inagotables filones de

inspiración. A partir de las narraciones de la creación, del pecado, del

diluvio, del ciclo de los Patriarcas, de los acontecimientos del éxodo,

hasta tantos otros episodios y personajes de la historia de la salvación, el

texto bíblico ha inspirado la imaginación de pintores, poetas, músicos,

autores de teatro y de cine. Una figura como la de Job, por citar sólo un

ejemplo, con su desgarradora y siempre actual problemática del dolor,

continúa suscitando el interés filosófico, literario y artístico. Y ¿qué

decir del Nuevo Testamento? Desde la Navidad al Gólgota, desde la

Transfiguración a la Resurrección, desde los milagros a las enseñanzas de

Cristo, llegando hasta los acontecimientos narrados en los Hechos de los

Apóstoles o los descritos por el Apocalipsis en clave escatológica, la

palabra bíblica se ha hecho innumerables veces imagen, música o poesía,

evocando con el lenguaje del arte el misterio del «Verbo hecho carne».

Todo ello constituye un vasto capítulo de fe y belleza en la historia de la

cultura, del que se han beneficiado especialmente los creyentes en su

experiencia de oración y de vida. Para muchos de ellos, en épocas de escasa

alfabetización, las expresiones figurativas de la Biblia representaron

incluso una concreta mediación catequética[7]. Pero para todos, creyentes o

no, las obras inspiradas en la Escritura son un reflejo del misterio

insondable que rodea y está presente en el mundo.

Alianza fecunda entre Evangelio y arte

6. La auténtica intuición artística va más allá de lo que perciben los

sentidos y, penetrando la realidad, intenta interpretar su misterio

escondido. Dicha intuición brota de lo más íntimo del alma humana, allí

donde la aspiración a dar sentido a la propia vida se ve acompañada por la

percepción fugaz de la belleza y de la unidad misteriosa de las cosas. Todos

los artistas tienen en común la experiencia de la distancia insondable que

existe entre la obra de sus manos, por lograda que sea, y la perfección

fulgurante de la belleza percibida en el fervor del momento creativo: lo que

logran expresar en lo que pintan, esculpen o crean es sólo un tenue reflejo

del esplendor que durante unos instantes ha brillado ante los ojos de su

espíritu.

El creyente no se maravilla de esto: sabe que por un momento se ha asomado

al abismo de luz que tiene su fuente originaria en Dios. ¿Acaso debe

sorprenderse de que el espíritu quede como abrumado hasta el punto de no

poder expresarse sino con balbuceos? El verdadero artista está dispuesto a

reconocer su limitación y hacer suyas las palabras del apóstol Pablo, según

el cual «Dios no habita en santuarios fabricados por manos humanas», de modo

que «no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata

o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano» (Hch 17, 24.29). Si

ya la realidad íntima de las cosas está siempre «más allá» de las

capacidades de penetración humana, ¡cuánto más Dios en la profundidad de su

insondable misterio!

El conocimiento de la fe es de otra naturaleza. Supone un encuentro personal

con Dios en Jesucristo. Este conocimiento, sin embargo, puede también

enriquecerse a través de la intuición artística. Un modelo elocuente de

contemplación estética que se sublima en la fe son, por ejemplo, las obras

del Beato Angélico. A este respecto, es muy significativa la lauda extática

que San Francisco de Asís repite dos veces en la chartula compuesta después

de haber recibido en el monte Verna los estigmas de Cristo: «¡Tú eres

belleza... Tú eres belleza!»[8]. San Buenaventura comenta: «Contemplaba en

las cosas bellas al Bellísimo y, siguiendo las huellas impresas en las

criaturas, seguía a todas partes al Amado»[9].

Una sensibilidad semejante se encuentra en la espiritualidad oriental, donde

Cristo es calificado como «el Bellísimo, de belleza superior a todos los

mortales»[10]. Macario el Grande comenta del siguiente modo la belleza

transfigurante y liberadora del Resucitado: «El alma que ha sido plenamente

iluminada por la belleza indecible de la gloria luminosa del rostro de

Cristo, está llena del Espíritu Santo... es toda ojo, toda luz, toda

rostro»[11].

Toda forma auténtica de arte es, a su modo, una vía de acceso a la realidad

más profunda del hombre y del mundo. Por ello, constituye un acercamiento

muy válido al horizonte de la fe, donde la vicisitud humana encuentra su

interpretación completa. Este es el motivo por el que la plenitud evangélica

de la verdad suscitó desde el principio el interés de los artistas,

particularmente sensibles a todas las manifestaciones de la íntima belleza

de la realidad.

Los principios

7. El arte que el cristianismo encontró en sus comienzos era el fruto maduro

del mundo clásico, manifestaba sus cánones estéticos y, al mismo tiempo,

transmitía sus valores. La fe imponía a los cristianos, tanto en el campo de

la vida y del pensamiento como en el del arte, un discernimiento que no

permitía una recepción automática de este patrimonio. Así, el arte de

inspiración cristiana comenzó de forma silenciosa, estrechamente vinculado a

la necesidad de los creyentes de buscar signos con los que expresar,

basándose en la Escritura, los misterios de la fe y de disponer al mismo

tiempo de un « código simbólico », gracias al cual poder reconocerse e

identificarse, especialmente en los tiempos difíciles de persecución. ¿Quién

no recuerda aquellos símbolos que fueron también los primeros inicios de un

arte pictórico o plástico? El pez, los panes o el pastor evocaban el

misterio, llegando a ser, casi insensiblemente, los esbozos de un nuevo

arte.

Cuando, con el edicto de Constantino, se permitió a los cristianos

expresarse con plena libertad, el arte se convirtió en un cauce privilegiado

de manifestación de la fe. Comenzaron a aparecer majestuosas basílicas, en

las que se asumían los cánones arquitectónicos del antiguo paganismo,

plegándolos a su vez a las exigencias del nuevo culto. ¿Cómo no recordar, al

menos, las antiguas Basílicas de San Pedro y de San Juan de Letrán,

construidas por cuenta del mismo Constantino, o ese esplendor del arte

bizantino, la Haghia Sophia de Constantinopla, querida por Justiniano?

Mientras la arquitectura diseñaba el espacio sagrado, la necesidad de

contemplar el misterio y de proponerlo de forma inmediata a los sencillos

suscitó progresivamente las primeras manifestaciones de la pintura y la

escultura. Surgían al mismo tiempo los rudimentos de un arte de la palabra y

del sonido. Y, mientras Agustín incluía entre los numerosos temas de su

producción un De musica, Hilario, Ambrosio, Prudencio, Efrén el Sirio,

Gregorio Nacianceno y Paulino de Nola, por citar sólo algunos nombres, se

hacían promotores de una poesía cristiana, que con frecuencia alcanzaba un

alto valor no sólo teológico, sino también literario. Su programa poético

valoraba las formas heredadas de los clásicos, pero se inspiraba en la savia

pura del Evangelio, como sentenciaba con acierto el santo poeta de Nola:

«Nuestro único arte es la fe y Cristo nuestro canto»[12]. Por su parte,

Gregorio Magno, con la compilación del Antiphonarium, ponía poco después las

bases para el desarrollo orgánico de una música sagrada tan original que de

él ha tomado su nombre. Con sus inspiradas modulaciones el Canto gregoriano

se convertirá con los siglos en la expresión melódica característica de la

fe de la Iglesia en la celebración litúrgica de los sagrados misterios. Lo «

bello » se conjugaba así con lo «verdadero», para que también a través de

las vías del arte los ánimos fueran llevados de lo sensible a lo eterno.

En este itinerario no faltaron momentos difíciles. Precisamente la

antigüedad conoció una áspera controversia sobre la representación del

misterio cristiano, que ha pasado a la historia con el nombre de « lucha

iconoclasta ». Las imágenes sagradas, muy difundidas en la devoción del

pueblo de Dios, fueron objeto de una violenta contestación. El Concilio

celebrado en Nicea el año 787, que estableció la licitud de las imágenes y

de su culto, fue un acontecimiento histórico no sólo para la fe, sino

también para la cultura misma. El argumento decisivo que invocaron los

Obispos para dirimir la discusión fue el misterio de la Encarnación: si el

Hijo de Dios ha entrado en el mundo de las realidades visibles, tendiendo un

puente con su humanidad entre lo visible y lo invisible, de forma análoga se

puede pensar que una representación del misterio puede ser usada, en la

lógica del signo, como evocación sensible del misterio. El icono no se

venera por sí mismo, sino que lleva al sujeto representado[13].

La Edad Media

8. Los siglos posteriores fueron testigos de un gran desarrollo del arte

cristiano. En Oriente continuó floreciendo el arte de los iconos, vinculado

a significativos cánones teológicos y estéticos y apoyado en la convicción

de que, en cierto sentido, el icono es un sacramento. En efecto, de forma

análoga a lo que sucede en los sacramentos, hace presente el misterio de la

Encarnación en uno u otro de sus aspectos. Precisamente por esto la belleza

del icono puede ser admirada sobre todo dentro de un templo con lámparas que

arden, produciendo infinitos reflejos de luz en la penumbra. Escribe al

respecto Pavel Florenskij: «El oro, bárbaro, pesado y fútil a la luz difusa

del día, se reaviva a la luz temblorosa de una lámpara o de una vela, pues

resplandece en miríadas de centellas, haciendo presentir otras luces no

terrestres que llenan el espacio celeste»[14].

En Occidente los puntos de vista de los que parten los artistas son muy

diversos, dependiendo en parte de las convicciones de fondo propias del

ambiente cultural de su tiempo. El patrimonio artístico que se ha ido

formando a lo largo de los siglos cuenta con innumerables obras sagradas de

gran inspiración, que provocan una profunda admiración aún en el observador

de hoy. Se aprecia, en primer lugar, en las grandes construcciones para el

culto, donde la funcionalidad se conjuga siempre con la fantasía, la cual se

deja inspirar por el sentido de la belleza y por la intuición del misterio.

De aquí nacen los estilos tan conocidos en la historia del arte. La fuerza y

la sencillez del románico, expresada en las catedrales o en los monasterios,

se va desarrollando gradualmente en la esbeltez y el esplendor del gótico.

En estas formas, no se aprecia únicamente el genio de un artista, sino el

alma de un pueblo. En el juego de luces y sombras, en las formas a veces

robustas y a veces estilizadas, intervienen consideraciones de técnica

estructural, pero también las tensiones características de la experiencia de

Dios, misterio « tremendo » y « fascinante ». ¿Cómo sintetizar en pocas

palabras, y para las diversas expresiones del arte, el poder creativo de los

largos siglos del medioevo cristiano? Una entera cultura, aunque siempre con

las limitaciones propias de todo lo humano, se impregnó del Evangelio y,

cuando el pensamiento teológico producía la Summa de Santo Tomás, el arte de

las iglesias doblegaba la materia a la adoración del misterio, a la vez que

un gran poeta como Dante Alighieri podía componer « el poema sacro, en el

que han dejado su huella el cielo y la tierra »[15], como él mismo llamaba

la Divina Comedia.

Humanismo y Renacimiento

9. El fértil ambiente cultural en el que surge el extraordinario

florecimiento artístico del Humanismo y del Renacimiento, tiene

repercusiones significativas también en el modo en que los artistas de este

período abordan el tema religioso. Naturalmente, al menos en aquéllos más

importantes, las inspiraciones son tan variadas como sus estilos. No es mi

intención, sin embargo, recordar cosas que vosotros, artistas, sabéis de

sobra. Al escribiros desde este Palacio Apostólico, que es también como un

tesoro de obras maestras acaso único en el mundo, quisiera más bien hacerme

voz de los grandes artistas que prodigaron aquí las riquezas de su ingenio,

impregnado con frecuencia de gran hondura espiritual. Desde aquí habla

Miguel Ángel, que en la Capilla Sixtina, desde la Creación al Juicio

Universal, ha recogido en cierto modo el drama y el misterio del mundo,

dando rostro a Dios Padre, a Cristo juez y al hombre en su fatigoso camino

desde los orígenes hasta el final de la historia. Desde aquí habla el genio

delicado y profundo de Rafael, mostrando en la variedad de sus pinturas, y

especialmente en la « Disputa » del Apartamento de la Signatura, el misterio

de la revelación del Dios Trinitario, que en la Eucaristía se hace compañía

del hombre y proyecta luz sobre las preguntas y las expectativas de la

inteligencia humana. Desde aquí, desde la majestuosa Basílica dedicada al

Príncipe de los Apóstoles, desde la columnata que arranca de sus puertas

como dos brazos abiertos para acoger a la humanidad, siguen hablando aún

Bramante, Bernini, Borromini o Maderno, por citar sólo los más grandes,

ofreciendo plásticamente el sentido del misterio que hace de la Iglesia una

comunidad universal, hospitalaria, madre y compañera de viaje de cada hombre

en la búsqueda de Dios.

El arte sagrado ha encontrado en este extraordinario complejo una expresión

de excepcional fuerza, alcanzando niveles de imperecedero valor estético y

religioso a la vez. Sea bajo el impulso del Humanismo y del Renacimiento,

sea por influjo de las sucesivas tendencias de la cultura y de la ciencia,

su característica más destacada es el creciente interés por el hombre, el

mundo y la realidad de la historia. Este interés, por sí mismo, en modo

alguno supone un peligro para la fe cristiana, centrada en el misterio de la

Encarnación y, por consiguiente, en la valoración del hombre por parte de

Dios. Lo demuestran precisamente los grandes artistas apenas mencionados.

Baste pensar en el modo en que Miguel Ángel expresa, en sus pinturas y

esculturas, la belleza del cuerpo humano[16].

Por lo demás, en el nuevo ambiente de los últimos siglos, donde parece que

parte de la sociedad se ha hecho indiferente a la fe, tampoco el arte

religioso ha interrumpido su camino. La constatación se amplía si, de las

artes figurativas, pasamos a considerar el gran desarrollo que también en

este período de tiempo ha tenido la música sagrada, compuesta para las

celebraciones litúrgicas o vinculada al menos a temas religiosos. Además de

tantos artistas que se han dedicado preferentemente a ella —¿cómo no

recordar a Pier Luigi da Palestrina, a Orlando di Lasso y Tomás Luis de

Victoria—, es bien sabido que muchos grandes compositores —desde Händel a

Bach, desde Mozart a Schubert, desde Beethoven a Berlioz, desde Liszt a

Verdi— nos han dejado asimismo obras de gran inspiración en este campo.

Hacia un diálogo renovado

10. Es cierto, sin embargo, que en la edad moderna, junto a este humanismo

cristiano que ha seguido produciendo significativas obras de cultura y arte,

se ha ido también afirmando progresivamente una forma de humanismo

caracterizado por la ausencia de Dios y con frecuencia por la oposición a

Él. Este clima ha llevado a veces a una cierta separación entre el mundo del

arte y el de la fe, al menos en el sentido de un menor interés en muchos

artistas por los temas religiosos.

Vosotros sabéis que, a pesar de ello, la Iglesia ha seguido alimentando un

gran aprecio por el valor del arte como tal. En efecto, el arte, incluso más

allá de sus expresiones más típicamente religiosas, cuando es auténtico,

tiene una íntima afinidad con el mundo de la fe, de modo que, hasta en las

condiciones de mayor desapego de la cultura respecto a la Iglesia,

precisamente el arte continúa siendo una especie de puente tendido hacia la

experiencia religiosa. En cuanto búsqueda de la belleza, fruto de una

imaginación que va más allá de lo cotidiano, es por su naturaleza una

especie de llamada al Misterio. Incluso cuando escudriña las profundidades

más oscuras del alma o los aspectos más desconcertantes del mal, el artista

se hace de algún modo voz de la expectativa universal de redención.

Se comprende así el especial interés de la Iglesia por el diálogo con el

arte y su deseo de que en nuestro tiempo se realice una nueva alianza con

los artistas, como auspiciaba mi venerado predecesor Pablo VI en su vibrante

discurso dirigido a los artistas durante el singular encuentro en la Capilla

Sixtina el 7 de mayo de 1964[17]. La Iglesia espera que de esta colaboración

surja una renovada « epifanía » de belleza para nuestro tiempo, así como

respuestas adecuadas a las exigencias propias de la comunidad cristiana.

En el espíritu del Concilio Vaticano II

11. El Concilio Vaticano II ha puesto las bases de una renovada relación

entre la Iglesia y la cultura, que tiene inmediatas repercusiones también en

el mundo del arte. Es una relación que se presenta bajo el signo de la

amistad, de la apertura y del diálogo. En la Constitución pastoral Gaudium

et spes, los Padres conciliares subrayaron la «gran importancia» de la

literatura y las artes en la vida del hombre: « También la literatura y el

arte tienen gran importancia para la vida de la Iglesia, ya que pretenden

estudiar la índole propia del hombre, sus problemas y su experiencia en el

esfuerzo por conocerse mejor y perfeccionarse a sí mismo y al mundo; se

afanan por descubrir su situación en la historia y en el universo, por

iluminar las miserias y los gozos, las necesidades y las capacidades de los

hombres, y por diseñar un mejor destino para el hombre »[18].

Sobre esta base, al concluir el Concilio, los Padres dirigieron un saludo y

una llamada a los artistas: «Este mundo en que vivimos —decían— tiene

necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. La belleza, como la

verdad, pone alegría en el corazón de los hombres; es el fruto precioso que

resiste a la usura del tiempo, que une a las generaciones y las hace

comunicarse en la admiración»[19]. Precisamente en este espíritu de estima

profunda por la belleza, la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la

Sagrada Liturgia había recordado la histórica amistad de la Iglesia con el

arte y, hablando más específicamente del arte sacro, « cumbre » del arte

religioso, no dudó en considerar « noble ministerio » a la actividad de los

artistas cuando sus obras son capaces de reflejar de algún modo la infinita

belleza de Dios y de dirigir el pensamiento de los hombres hacia Él[20].

También por su aportación «se manifiesta mejor el conocimiento de Dios» y

«la predicación evangélica se hace más transparente a la inteligencia

humana»[21]. A la luz de esto, no debe sorprender la afirmación del P. Marie

Dominique Chenu, según la cual el historiador de la teología haría un

trabajo incompleto si no reservara la debida atención a las realizaciones

artísticas, tanto literarias como plásticas, que a su manera no son

«solamente ilustraciones estéticas, sino verdaderos “lugares”

teológicos»[22].

La Iglesia tiene necesidad del arte

12. Para transmitir el mensaje que Cristo le ha confiado, la Iglesia tiene

necesidad del arte. En efecto, debe hacer perceptible, más aún, fascinante

en lo posible, el mundo del espíritu, de lo invisible, de Dios. Debe por

tanto acuñar en fórmulas significativas lo que en sí mismo es inefable.

Ahora bien, el arte posee esa capacidad peculiar de reflejar uno u otro

aspecto del mensaje, traduciéndolo en colores, formas o sonidos que ayudan a

la intuición de quien contempla o escucha. Todo esto, sin privar al mensaje

mismo de su valor trascendente y de su halo de misterio.

La Iglesia necesita, en particular, de aquellos que sepan realizar todo esto

en el ámbito literario y figurativo, sirviéndose de las infinitas

posibilidades de las imágenes y de sus connotaciones simbólicas. Cristo

mismo ha utilizado abundantemente las imágenes en su predicación, en plena

coherencia con la decisión de ser Él mismo, en la Encarnación, icono del

Dios invisible.

La Iglesia necesita también de los músicos. ¡Cuántas piezas sacras han

compuesto a lo largo de los siglos personas profundamente imbuidas del

sentido del misterio! Innumerables creyentes han alimentado su fe con las

melodías surgidas del corazón de otros creyentes, que han pasado a formar

parte de la liturgia o que, al menos, son de gran ayuda para el decoro de su

celebración. En el canto, la fe se experimenta como exuberancia de alegría,

de amor, de confiada espera en la intervención salvífica de Dios.

La Iglesia tiene necesidad de arquitectos, porque requiere lugares para

reunir al pueblo cristiano y celebrar los misterios de la salvación. Tras

las terribles destrucciones de la última guerra mundial y la expansión de

las metrópolis, muchos arquitectos de la nueva generación se han fraguado

teniendo en cuenta las exigencias del culto cristiano, confirmando así la

capacidad de inspiración que el tema religioso posee, incluso por lo que se

refiere a los criterios arquitectónicos de nuestro tiempo. En efecto, no

pocas veces se han construido templos que son, a la vez, lugares de oración

y auténticas obras de arte.

El arte, ¿tiene necesidad de la Iglesia?

13. La Iglesia, pues, tiene necesidad del arte. Pero, ¿se puede decir

también que el arte necesita a la Iglesia? La pregunta puede parecer

provocadora. En realidad, si se entiende de manera apropiada, tiene una

motivación legítima y profunda. El artista busca siempre el sentido

recóndito de las cosas y su ansia es conseguir expresar el mundo de lo

inefable. ¿Cómo ignorar, pues, la gran inspiración que le puede venir de esa

especie de patria del alma que es la religión? ¿No es acaso en el ámbito

religioso donde se plantean las más importantes preguntas personales y se

buscan las respuestas existenciales definitivas?

De hecho, los temas religiosos son de los más tratados por los artistas de

todas las épocas. La Iglesia ha recurrido a su capacidad creativa para

interpretar el mensaje evangélico y su aplicación concreta en la vida de la

comunidad cristiana. Esta colaboración ha dado lugar a un mutuo

enriquecimiento espiritual. En definitiva, ha salido beneficiada la

comprensión del hombre, de su imagen auténtica, de su verdad. Se ha puesto

de relieve también una peculiar relación entre el arte y la revelación

cristiana. Esto no quiere decir que el genio humano no haya sido incentivado

también por otros contextos religiosos. Baste recordar el arte antiguo,

especialmente griego y romano, o el todavía floreciente de las antiquísimas

civilizaciones del Oriente. Sin embargo, sigue siendo verdad que el

cristianismo, en virtud del dogma central de la Encarnación del Verbo de

Dios, ofrece al artista un horizonte particularmente rico de motivos de

inspiración. ¡Cómo se empobrecería el arte si se abandonara el filón

inagotable del Evangelio!

Llamada a los artistas

14. Con esta Carta me dirijo a vosotros, artistas del mundo entero, para

confirmaros mi estima y para contribuir a reanudar una más provechosa

cooperación entre el arte y la Iglesia. La mía es una invitación a

redescubrir la profundidad de la dimensión espiritual y religiosa que ha

caracterizado el arte en todos los tiempos, en sus más nobles formas

expresivas. En este sentido os dirijo una llamada a vosotros, artistas de la

palabra escrita y oral, del teatro y de la música, de las artes plásticas y

de las más modernas tecnologías de la comunicación. Hago una llamada

especial a los artistas cristianos. Quiero recordar a cada uno de vosotros

que la alianza establecida desde siempre entre el Evangelio y el arte, más

allá de las exigencias funcionales, implica la invitación a adentrarse con

intuición creativa en el misterio del Dios encarnado y, al mismo tiempo, en

el misterio del hombre.

Todo ser humano es, en cierto sentido, un desconocido para sí mismo.

Jesucristo no solamente revela a Dios, sino que «manifiesta plenamente el

hombre al propio hombre»[23]. En Cristo, Dios ha reconciliado consigo al

mundo. Todos los creyentes están llamados a dar testimonio de ello; pero os

toca a vosotros, hombres y mujeres que habéis dedicado vuestra vida al arte,

decir con la riqueza de vuestra genialidad que en Cristo el mundo ha sido

redimido: redimido el hombre, redimido el cuerpo humano, redimida la

creación entera, de la cual san Pablo ha escrito que espera ansiosa «la

revelación de los hijos de Dios» (Rm 8, 19). Espera la revelación de los

hijos de Dios también mediante el arte y en el arte. Ésta es vuestra misión.

En contacto con las obras de arte, la humanidad de todos los tiempos

—también la de hoy— espera ser iluminada sobre el propio rumbo y el propio

destino.

Espíritu creador e inspiración artística

15. En la Iglesia resuena con frecuencia la invocación al Espíritu Santo:

Veni, Creator Spiritus... – « Ven, Espíritu creador, visita las almas de tus

fieles y llena de la divina gracia los corazones que Tú mismo creaste »[24].

El Espíritu Santo, «el soplo» (ruah), es Aquél al que se refiere el libro

del Génesis: «La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del

abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas» (1, 2). Hay

una gran afinidad entre las palabras «soplo-espiración» e «inspiración». El

Espíritu es el misterioso artista del universo. En la perspectiva del tercer

milenio, quisiera que todos los artistas reciban abundantemente el don de

las inspiraciones creativas, de las que surge toda auténtica obra de arte.

Queridos artistas, sabéis muy bien que hay muchos estímulos, interiores y

exteriores, que pueden inspirar vuestro talento. No obstante, en toda

inspiración auténtica hay una cierta vibración de aquel « soplo » con el que

el Espíritu creador impregnaba desde el principio la obra de la creación.

Presidiendo sobre las misteriosas leyes que gobiernan el universo, el soplo

divino del Espíritu creador se encuentra con el genio del hombre, impulsando

su capacidad creativa. Lo alcanza con una especie de iluminación interior,

que une al mismo tiempo la tendencia al bien y a lo bello, despertando en él

las energías de la mente y del corazón, y haciéndolo así apto para concebir

la idea y darle forma en la obra de arte. Se habla justamente entonces, si

bien de manera análoga, de «momentos de gracia», porque el ser humano es

capaz de tener una cierta experiencia del Absoluto que le transciende.

La « Belleza » que salva

16. Ya en los umbrales del tercer milenio, deseo a todos vosotros, queridos

artistas, que os lleguen con particular intensidad estas inspiraciones

creativas. Que la belleza que transmitáis a las generaciones del mañana

provoque asombro en ellas. Ante la sacralidad de la vida y del ser humano,

ante las maravillas del universo, la única actitud apropiada es el asombro.

De esto, desde el asombro, podrá surgir aquel entusiasmo del que habla

Norwid en el poema al que me refería al comienzo. Los hombres de hoy y de

mañana tienen necesidad de este entusiasmo para afrontar y superar los

desafíos cruciales que se avistan en el horizonte. Gracias a él la

humanidad, después de cada momento de extravío, podrá ponerse en pie y

reanudar su camino. Precisamente en este sentido se ha dicho, con profunda

intuición, que «la belleza salvará al mundo»[25].

La belleza es clave del misterio y llamada a lo trascendente. Es una

invitación a gustar la vida y a soñar el futuro. Por eso la belleza de las

cosas creadas no puede saciar del todo y suscita esa arcana nostalgia de

Dios que un enamorado de la belleza como san Agustín ha sabido interpretar

de manera inigualable: «¡Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva,

tarde te amé!»[26].

Os deseo, artistas del mundo, que vuestros múltiples caminos conduzcan a

todos hacia aquel océano infinito de belleza, en el que el asombro se

convierte en admiración, embriaguez, gozo indecible.

Que el misterio de Cristo resucitado, con cuya contemplación exulta en estos

días la Iglesia, os inspire y oriente.

Que os acompañe la Santísima Virgen, la «tota pulchra» que innumerables

artistas han plasmado y que el gran Dante contempla en el fulgor del Paraíso

como « belleza, que alegraba los ojos de todos los otros santos »[27].

«Surge del caos el mundo del espíritu». Las palabras que Adam Michiewicz

escribía en un momento de gran prueba para la patria polaca[28], me sugieren

un auspicio para vosotros: que vuestro arte contribuya a la consolidación de

una auténtica belleza que, casi como un destello del Espíritu de Dios,

transfigure la materia, abriendo las almas al sentido de lo eterno.

Con mis mejores deseos.

Vaticano, 4 de abril de 1999, Pascua de Resurrección.

IOANNES PAULUS PP. II

-------------------------------------------------------------------

[1] Dialogus de ludo globi, Lib. II:

Philosophisch-Theologische Schriften, Viena 1967, III, p. 332.

[2] Las virtudes morales, y entre ellas en particular la prudencia, permiten

al sujeto obrar en armonía con el criterio del bien y del mal moral, según

la recta ratio agibilium (el justo criterio de la conducta). El arte, al

contrario, es definido por la filosofía como recta ratio factibilium (el

justo criterio de las realizaciones).

[3] Promtehidion: Bogumil vv. 185-186: Pisma wybrane, Varsovia 1968, vol. 2,

p. 216.

[4] La versión griega de los Setenta expresó adecuadamente este aspecto,

traduciendo el término tob (bueno) del texto hebreo con kalón (bello).

[5] Filebo, 65 A.

[6] Carta enc. Fides et ratio (14 septiembre 1998), 80: AAS 91 (1999), 67.

[7] San Gregorio Magno formuló magistralmente este principio pedagógico en

una carta del 599 al Obispo de Marsella, Sereno: «La pintura se usa en las

iglesias para que los analfabetos, al menos mirando a las paredes, puedan

leer lo que no son capaces de descifrar en los códices», Epistulae, IX, 209:

CCL 140 A, 1714.

[8] Alabanzas al Dios altísimo, vv. 7 y 10: Fonti Francescane, n. 261, Padua

1982, p. 177.

[9] Leyenda mayor, IX, 1: Fonti Francescane, n. 1162, l. c., p. 911.

[10] Enkomia del Orthós del Santo y Gran Sábado.

[11] Homilía, I, 2: PG 34, 451.

[12] «At nobis ars una fides et musica Christus»: Carmen 20, 31: CCL 203,

144.

[13] Cf. Carta ap. Duodecimum saeculum, al cumplirse el XII centenario del

II Concilio de Nicea (4 diciembre 1987), 8-9: AAS 80 (1988), 247-249.

[14] La prospettiva rovesciata ed altri scritti, Roma 1984, p. 63.

[15] Paraíso XXV, 1-2.

[16] Cf. Homilía durante la Santa Misa al término de los trabajos de

restauración de los frescos de Miguel Ángel (8 abril 1994): L'Osservatore

Romano, ed. semanal en lengua española, 15 abril 1994, 12.

[17] Cf. AAS 56 (1964), 438-444.

[18] N. 62.

[19] Mensaje a los artistas (8 diciembre 1965): AAS 54 (1966), 13.

[20] Cf. n. 122.

[21] Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 62.

[22] La teologia nel XII secolo, Jaca Book, Milán 1992, p. 9.

[23] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en

el mundo actual, 22.

[24] Himno de Vísperas de Pentecostés.

[25] F. Dostoievski, El Idiota, p. III, cap. V.

[26] «Sero te amavi! Pulchritudo tam antiqua et tam nova, sero te amavi!»:

Confesiones, 10, 27, 38: CCL 27, 251.

[27] Paraíso, XXXI, 134-135.

[28] Oda do mlodosci, v. 69: Wybór poezji, Breslau 1986, vol. I, p. 63.