LA VIDA DON DE DIOS

TEMAS FUNDAMENTALES DE BIOETICA

.I. LA VIDA DON DE

DIOS

1. El hombre: ser personal

2. Corporeidad

3. Sexualidad

4. Amor y procreación

5. Matrimonio

6. La vida don de Dios

7. La vida don para la donación

La bioética hace referencia a las intervenciones del hombre sobre

el hombre. Se trata de la vida humana. La ética, que regula la bondad o

malicia de los contenidos a que se refiere la bioética, no puede tener,

por tanto, otro criterio más que el hombre en cuanto hombre; se trata de

salvar, favorecer, promover, perder, obstaculizar o destruir la

humanidad del hombre. En una palabra, el objeto de la bioética no

son sólo los valores del hombre, sino el valor que es el mismo hombre.

La bioética contempla al hombre en su totalidad y en su radicalidad.

En este sentido, la bioética transciende la realidad alcanzada

por la ciencia experimental. Como escribe L. Wittgenstein, padre de la

filosofía analítica: "Nosotros sentimos que, aunque la ciencia

respondiese todos los interrogantes que ella misma suscita, aún no

habríamos rozado siquiera los problemas de nuestra vida". El

conocimiento científico no es conocimiento del ser humano. La ciencia no

podrá responder nunca, con sus experimentos de laboratorio, a la

pregunta existencial, que acompaña al hombre desde sus orígenes: ¿Qué es

el hombre?

Con el moralista italiano, experto en el campo de la bioética, E.

Sgreccia, podemos afirmar: "La bioética deberá ser una ética racional

que, a partir de la descripción del dato científico, biológico y

médico, examine racionalmente la licitud de la intervención del hombre

sobre el hombre. Esta reflexión ética tiene como polo inmediato de

referencia la persona humana y su valor trascendente, con su

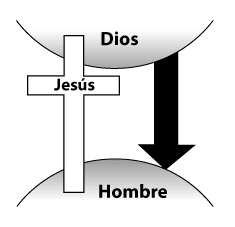

referencia a Dios como Valor Absoluto".[1]

Cuando decimos que el hombre es una persona queremos decir que él

no es sólo un trozo de materia, como lo es el átomo, una espiga de

trigo, una mosca o un elefante. El hombre es esto, pero no como los

demás. El hombre es eso y mucho más. Con su inteligencia y voluntad se

conduce a sí mismo; existe no sólo físicamente; su existir es mucho más

rico y elevado. Su existencia espiritual, manifestada en el

conocimiento y en el amor, le eleva por encima de los demás seres de la

creación. El hombre es en sí un microcosmos y no sólo una parte del

universo; sino que en él se comprende todo el universo. El amor, con el

que el hombre se abre a otras personas, que están como él dotadas de la

capacidad de amar, le diferencia de todos los demás seres. "La persona

humana, por muy dependiente que sea de los más insignificantes

accidentes de la materia, existe por la existencia propia de su alma que

supera la materia, el tiempo y la muerte. El espíritu es la raíz de su

personalidad".[2]

Como reconoce el Concilio Vaticano II, en general todos los juristas,

filósofos y teólogos interesados en el campo ético coinciden en afirmar

que el criterio de la moralidad debe ser el hombre en cuanto hombre.

Pero, ¿quién es el hombre?. Este es el interrogante fundamental

para que la bioética pueda responder válidamente a su cometido. Leamos

el texto conciliar:

Creyentes y no creyentes están en general de acuerdo en este punto:

todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre,

centro y cima de todos ellos. ¿Pero qué es el hombre? Muchas son las

opiniones que el hombre se ha dado y se da sobre sí mismo. Diversas e

incluso contradictorias. Exaltándose a sí mismo como norma absoluta o

despreciándose hasta la desesperación, terminando de este modo en la

duda y en la angustia (GS 12).

La Iglesia, aleccionada por la revelación divina, como maestra y madre,

ofrece a los hombres su visión del hombre, para iluminar sus dudas y

liberarlos de su angustia.[3]

La revelación cristiana nos ilumina el ser del hombre como persona

singular, única e intangible. El hombre, creado por Dios a su imagen, en

cuanto persona singular es irreductible a todo. Cada persona

significa una radical novedad. Cada persona en cuanto persona es

creada de la nada, no es fruto de ninguna otra cosa, pues no

puede reducirse a ninguna otra realidad. La realidad psico‑física del

hijo ‑cuerpo, funciones biológicas, psiquismo, carácter, etc‑ se deriva

de la de sus padres, y, en este sentido, es reductible a ella. Su

realidad psico‑física, sí; pero su persona, no. Es decir, "lo que" el

hijo es, sí tiene su génesis en los padres; pero no "quién" es. El hijo,

que es y dice yo, es absolutamente irreductible al yo del padre

o al yo de la madre, igualmente irreductibles entre sí. El yo es

único, singular e intransferible. Decir yo es formar una

oposición polar con toda otra realidad posible o imaginable, y esa

polaridad, en forma bilateralmente personal, es precisamente la dualidad

yo‑tú.[4]

De aquí la repetida afirmación del Vaticano II: "El hombre es la única

criatura terrestre a la que Dios ha querido por sí misma" (GS 24). La

Encarnación del Hijo de Dios es el testimonio supremo de la dignidad de

cada hombre para la fe cristiana.[5]

El Hijo de Dios, encarnado en el seno de una mujer, es la afirmación

más radical del valor único de todo hombre, como expresaba Juan Pablo II

en su Primer radiomensaje de Navidad al mundo:

Si celebramos tan solemnemente el Nacimiento de Jesús, es para

testimoniar que todo hombre es alguien, único e irrepetible. Si las

estadísticas humanas, los sistemas políticos, económicos y sociales, las

simples posibilidades humanas no logran asegurar al hombre el que pueda

nacer, existir y trabajar como único e irrepetible, entonces todo eso

se lo asegura Dios. Para El y ante El, el hombre es siempre único e

irrepetible; alguien eternamente ideado y llamado por su propio nombre.[6]

Es lo que, volcando su experiencia personal, apenas elegido Papa,

comunicó a todos los "hombres de buena voluntad", en su primera

encíclica, documento programático de todo su pontificado:

El hombre no puede vivir sin amor. El permanece para sí mismo un ser

incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el

amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace

propio, si no participa en él vivamente. Por esto precisamente, Cristo

Redentor revela plenamente el hombre al mismo hombre. Tal

es la dimensión humana del misterio de la Redención. En esta dimensión

el hombre vuelve a encontrar la grandeza, la dignidad y el valor

propios de su humanidad. En el misterio de la Redención el hombre es

confirmado y en cierto modo es nuevamente creado. ¡El es creado de

nuevo!...El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo

‑no solamente según criterios y medidas del propio ser inmediatos,

parciales, a veces superficiales e incluso aparentes‑ debe, con su

inquietud, incertidumbre e

incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte,

acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en El con todo su ser,

debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la Encarnación y

de la Redención para encontrarse a sí mismo. Si se actúa en él este

hondo proceso, entonces él da frutos no sólo de adoración a Dios, sino

también de profunda maravilla de sí mismo.¡Qué valor debe tener el

hombre a los ojos del Creador, si ha merecido tener tan grande

Redentor (Himno Exsultet de la Vigilia Pascual), si Dios

ha dado a su Hijo, a fin de que él, el hombre, no muera, sino que

tenga la vida eterna (Jn 3,16)! (RH 10).[7]

El hombre, pues, como persona es el único criterio moral capaz de dar

una respuesta auténtica a todos los problemas éticos y, en concreto, a

los problemas que se plantean a la bioética. Si se pierde de

vista este criterio se destruye al hombre y, con él, se hunde la misma

sociedad. "Todo agravio a la persona es una lesión a la sociedad en su

raíz y en su vértice, pues la sociedad nace de la persona y en función

de la persona".[8]

Merece la pena transcribir una bella página de R. Guardini sobre la

intangibilidad del hombre en cuanto persona, como criterio moral:

Un hombre es inviolable no ya porque vive y, por tanto, tiene "derecho a

la vida". Semejante derecho correspondería igualmente al animal, ya que

también él vive...No, la vida del hombre no puede ser violada porque

el hombre es persona. Y persona significa capacidad de autodominio

y de responsabilidad personal, capacidad de vivir en la verdad y en el

orden moral. La persona no consiste en algo psicológico, sino en algo

existencial; no depende fundamentalmente de la edad o de las

condiciones físicas o psíquicas o de las dotes naturales, sino del alma

espiritual que hay en cada hombre. La personalidad puede hallarse

inconsciente como en quien duerme; sin embargo exige ya una tutela

moral. Es incluso posible que no se actualice porque le faltan los

presupuestos físico‑psíquicos, como en los locos o dementes; pero el

hombre civilizado se diferencia del bárbaro porque respeta esa

personalidad cubierta con semejante envoltura. Puede hallarse también

escondida, como en el embrión, pero ya existe con pleno derecho. La

personalidad da al hombre su dignidad; le distingue de las cosas y le

hace un sujeto. Una cosa tiene consistencia, pero no le pertenece;

produce un efecto, pero no tiene responsabilidad; tiene valor, pero no

dignidad.

Se trata a algo como cosa cuando se lo posee, se lo usa y se termina por

destruirlo, es decir, tratándose de seres vivos, se les mata. Prohibir

matar al hombre representa la culminación de la prohibición de tratarlo

como cosa... El respeto del hombre en cuanto persona es una exigencia

que no admite discusión alguna: de ella dependen la dignidad, el

bienestar y la misma existencia de la humanidad. Poner en duda esta

exigencia es caer en la barbarie. Es imposible hacerse una idea de las

amenazas, para la vida y el alma del hombre, si, privado del baluarte de

este respeto, el hombre queda a merced del Estado moderno y de su

técnica.[9]

La persona es siempre un sujeto. No puede nunca ser tratada como algo,

sino que ha de ser siempre considerada como un alguien. De aquí,

como conclusión general de todo lo anterior, el primer criterio que

iluminará todos los temas concretos que expondré en los siguientes

capítulos, sería: "Es bueno todo lo que custodia, defiende, sana y

promueve al hombre en cuanto persona; es malo todo lo que le amenaza,

hiere, ofende, instrumentaliza o elimina".[10]

O mejor dicho, con palabras de la FC:

En la construcción de un nuevo humanismo, la ciencia y sus

aplicaciones técnicas ofrecen nuevas e inmensas posibilidades. Sin

embargo, la ciencia, como consecuencia de las opciones políticas que

deciden su dirección de investigación y sus aplicaciones, se usa a

menudo contra su significado original: la promoción de la persona

humana.

Se hace, pues, necesario recuperar por parte de todos la conciencia de la primacía de los valores morales de la persona humana en cuanto tal. Volver a comprender el sentido último de la vida y de sus valores fundamentales es el gran e importante cometido que se impone hoy día para la renovación de la sociedad. Sólo la conciencia de la primacía de éstos permite un uso de las inmensas posibilidades, puestas en manos del hombre por la ciencia; un uso verdaderamente orientado como fin a la promoción de la persona humana en toda su verdad, en su libertad y dignidad. La ciencia está llamada a ser aliada de la sabiduría. "Nuestra época ‑como dijo ya el Vaticano II‑, más que ninguna otra, tiene necesidad de esta sabiduría para humanizar todos los nuevos descubrimientos de la humanidad. El destino futuro del mundo corre peligro si no se forman hombres más instruidos en esta sabiduría" (GS 15)...Es esta una exigencia prioritaria e irrenunciable (FC 8).

La concepción cristiana de la persona humana no es en absoluto

maniquea. Contempla al hombre "todo entero, cuerpo y alma, corazón y

conciencia, inteligencia y voluntad" (GS 3). En la "unidad de cuerpo y

alma", es donde se manifiesta el hombre como imagen de Dios, con

capacidad de conocer y amar.

La antropología bíblica no conoce el dualismo de cuerpo y alma. El

hombre bíblico vive y se interpreta a sí mismo como unidad, aunque esa

unidad puede presentar aspectos diversos según las relaciones en que el

hombre se halle inserto. Esto puede ilustrarse dando un rápido vistazo a

los términos típicos con que la Biblia se refiere al hombre. Basar

(traducido por carne y a veces por cuerpo) no significa la carne o el

cuerpo en oposición al alma espiritual; significa todo el hombre,

corpóreo y espiritual, visto bajo el aspecto de ser débil y frágil. Lo

mismo el término nefes (traducido por psique o alma) se refiere a

todo el hombre en cuanto vivo; lo opuesto a nefes no es cuerpo,

sino cadáver. Cada afirmación sobre el cuerpo o sobre el

espíritu atañen al hombre en su totalidad.

Hoy es preciso subrayar con fuerza la verdad del cuerpo, como

expresión de la persona humana. Pues, como señalan los Obispos

españoles:

Unida a la trivialización de la sexualidad, e inseparable de ella, está

la instrumentalización que se hace del cuerpo. Se hace creer, en

efecto, que se puede usar del cuerpo como instrumento de goce

exclusivo, cual si se tratase de una prótesis añadida al Yo. Desprendido

del núcleo de la persona, y, a efectos del juego erótico, el cuerpo es

declarado zona de libre cambio sexual, exenta de toda normatividad

ética; nada de lo que ahí sucede es regulable moralmente ni afecta a la

conciencia del Yo, más de lo que pudiera afectarle la elección de este

o de aquel pasatiempo inofensivo. La frívola trivialización de lo sexual

es trivialización de la persona misma, a la que se humilla muchas veces

reduciéndola a la condición de objeto de utilización erótica; y la

comercialización y explotación del sexo o su abusivo empleo como reclamo

publicitario, son formas nuevas de degradación de la dignidad de la

persona humana (La verdad os hará libres 19).

Lo afirma igualmente con fuerza Juan Pablo II en la Evangelium vitae:

En este horizonte cultural, el cuerpo ya no se considera como

realidad típicamente personal, signo y lugar de las relaciones con los

demás, con Dios y con el mundo. Se reduce a pura materialidad: está

simplemente compuesto de órganos, funciones y energías que hay que usar

según criterios de mero goce y eficiencia. Por consiguiente, también la

sexualidad se despersonaliza e instrumentaliza: de signo, lugar y

lenguaje del amor, es decir, del don de sí mismo y de la acogida del

otro según toda la riqueza de la persona, pasa a ser cada vez más

ocasión e instrumento de la afirmación del propio yo y de satisfacción

egoísta de los propios deseos e instintos. Así se deforma y falsifica el

contenido originario de la sexualidad humana. (n. 23)

La corporeidad es una dimensión fundamental del hombre como persona,

pues el hombre existe realmente como ser corpóreo. De aquí se deduce que

el cuerpo está revestido de humanidad, cargado de significado

humano. Este significado humano del cuerpo no está ciertamente

inscrito en las estructuras biológicas o fisiológicas del cuerpo. El

significado humano del cuerpo le viene del hecho de que es el

cuerpo de una persona humana. Sólo a la luz de la totalidad de la

persona humana es posible descubrir el significado humano del cuerpo y

de las acciones corporales. De aquí que el cuerpo humano no sea un

objeto, sino "la persona humana en su visibilidad".[11]

Respecto a la propia persona, que vive su existencia en el cuerpo y a

través del cuerpo, el significado fundamental de éste es el de ser el

campo expresivo del hombre. Se puede decir que el cuerpo humano es la

persona en cuanto que se expresa y se realiza visiblemente en el mundo,

esto es, en la comunicación con los demás y en la transformación del

mundo, como camino de reconocimiento de los demás. En este sentido, el

cuerpo tiene un significado sacramental, en cuanto que la

realidad personal existe expresándose visiblemente en el cuerpo y a

través del cuerpo.

En relación a los demás, el cuerpo tiene, como gusta repetir Juan Pablo

II, un significado esponsal. En las relaciones con los demás, el

cuerpo humano es ante todo presencia de la persona para ellos.

Esta presencia de persona a persona se hace cercanía, comunicación y

palabra a través del cuerpo. Toda respuesta personal a la llamada del

otro pasa a través del lenguaje oblativo del cuerpo.

Espigando en las catequesis de Juan Pablo II, en las audiencias de los

miércoles, dedicadas durante tres años a la teología del cuerpo,

encontramos la aplicación de esta visión antropológica a la vida

cristiana. La S.C. para la Educación Católica lo hace así en su

documento Orientaciones educativas sobre el amor humano, del 1

de noviembre de 1983:

La visión cristiana del hombre reconoce al cuerpo una particular

función, puesto que contribuye a revelar el sentido de la vida y de la

vocación humana. La corporeidad es, en efecto, el modo específico de

existir y de obrar del espíritu humano. Este significado es, ante todo,

de naturaleza antropológica: El cuerpo revela el hombre

(Audiencia del 14‑11‑1979), expresa la persona (9‑1‑80) y por

eso es el primer mensaje de Dios al hombre mismo, casi una especie de

sacramento primordial, entendido como signo que transmite

eficazmente en el mundo visible, el misterio invisible escondido en

Dios desde la eternidad (20‑2‑80).

Hay un segundo significado de naturaleza teologal: el cuerpo contribuye

a revelar a Dios y su amor creador, en cuanto manifiesta la

creaturalidad del hombre, su dependencia de un don fundamental que es

don del amor. Esto es el cuerpo: testigo de la creación como de un

don fundamental, testigo, pues, del amor como fuente de la que nació

este mismo donar (9‑1‑80).(n.22‑23)

Por ello, el cuerpo está destinado a volver a su fuente, a ser

glorificado en Dios:

Incorporado por el bautismo a Cristo, el cristiano sabe que también su

cuerpo ha sido vivificado y purificado por el Espíritu que Jesús le

comunica.

La fe en el misterio de Cristo resucitado, que por su Espíritu actúa y

prolonga en los fieles el misterio de la pascua, descubre al creyente

la vocación a la resurrección de la carne, ya incoada gracias al

Espíritu que habita en el justo como prenda y germen de la resurrección

total y definitiva (Orientaciones sobre el amor humano 43)

Un segundo criterio moral, para esclarecer los problemas que hoy se

plantean en el ámbito de la biomedicina, se puede formular con palabras

de la Donum Vitae:

La persona humana sólo puede realizarse como totalidad unificada.

Pues, en virtud de su unión

substancial con un alma espiritual, el cuerpo humano no puede ser

reducido a un complejo de tejidos, órganos y funciones, ni puede ser

valorado con la misma medida que el cuerpo de los animales, ya que es

parte constitutiva de una persona, que a través de él se expresa y se

manifiesta...Por ello, cualquier intervención sobre el cuerpo humano

afecta a la persona misma. Juan Pablo II lo recordaba con fuerza a la

Asociación Médica Mundial: "Cada persona humana, en su irrepetible

singularidad, no está constituida solamente por el espíritu, sino

también por el cuerpo, y por eso en el cuerpo y a través del cuerpo se

alcanza a la persona misma en su realidad concreta. Respetar la dignidad

del hombre comporta, por consiguiente, salvaguardar esa identidad del

hombre corpore et anima unus" (n.3).

El hombre, espíritu encarnado en el mundo, existe creadoramente en la

historia en diálogo con los otros. Su vivir es convivir. La dimensión

interpersonal es constitutiva de la persona humana. Su vida acontece en

forma de convivencia. El yo y el tú en soledad son modos de existencia

inauténtica.

El yo, que camina hacia el tú, y el tú, que sale al encuentro del yo,

se hallan y abrazan en el amor. Como dirá P. Laín Entralgo, la

comunicación personal es posible para el hombre gracias al amor. Sólo

cuando dos personas se aman efusivamente entre sí se da entre ambos

verdadera y real comunicación. Amando, yo me hago conocer por el otro;

amándome él de manera semejante, se hace conocer por mí. Y todo ello sin

confusión de nuestros respectivos seres personales. Sin convertirse en

formal identificación, nuestra comunicación llega a ser verdadera

comunión.[12]

Este ser con los demás y para los demás pertenece al núcleo mismo de la

existencia humana. La existencia humana está siempre orientada hacia los

demás. Esta estructura interpersonal se vive en la vivencia del amor en

su doble dirección: amor de los demás y amor a los demás. El hombre es

un ser cuya indigencia le mueve a salir de sí, pues experimenta en lo

más hondo de sí que "no es bueno que el hombre esté solo". Pero, al

mismo tiempo, el hombre es un ser abierto, cuya plenitud de vida le

impulsa a abrirse y donarse a los demás. La sexualidad es la gran fuerza

que empuja al hombre a abrirse y a salir de sí mismo, con su necesidad

del otro y con su capacidad de donación al otro. La sexualidad se hace,

pues, signo y fruto de la indigencia y de la riqueza de la

persona, llamada indivisiblemente a amar y a ser amada, a darse y a

recibir, conocer al otro, conocerse a sí misma, reconocer al otro y ser

reconocida por el otro.

Este carácter interpersonal fundamental del hombre encuentra una expresión específica en el hecho de que el hombre existe como varón o mujer. Como dice el citado documento de la Cong. para la Doctrina Católica, citando de nuevo a Juan Pablo II:

El cuerpo, en cuanto sexuado, manifiesta la vocación del hombre a la

reciprocidad, esto es, al amor y al mutuo don de sí. "Precisamente

atravesando la profundidad de esta soledad originaria, surge ahora el

hombre en la dimensión del don recíproco, cuya expresión ‑que por esto

mismo es expresión de su existencia como persona‑ es el cuerpo humano en

toda la verdad originaria de su masculinidad y feminidad. El cuerpo que

expresa la feminidad para la masculinidad, y viceversa, la

masculinidad para la feminidad, manifiesta la reciprocidad y la

comunión de las personas. La expresa a través del don como

característica fundamental de la existencia personal" (9‑1‑80) .(n.24)

En la sexualidad es donde la corporeidad humana revela las profundas

posibilidades interpersonales del hombre y donde la misma

intersubjetividad se revela profundamente corpórea. La sexualidad es

una característica propia de la persona que, en la diversidad de varón o

mujer, posibilita la palabra íntima, unitiva y creadora, que se expresa

en la unión corporal. De este modo, la alteridad sexual revela la

profundidad e intimidad de la interpersonalidad humana. No hay mayor

coefusión que el amor de entrega personal, en el que los esposos llegan

a ser una sola carne. Pero la condición dual de la persona

humana ‑por ser humana‑, incluyendo la atracción sexual carnal, se

realiza superando esta atracción y situándose en la comunión y

trasparencia del espíritu.

Las relaciones sexuales no pueden ser consideradas aisladamente en su

dimensión biológica, sino a la luz de la persona entera, aunque

ciertamente están ligadas a la dimensión corporal del hombre, pero visto

el cuerpo en su significado esponsal, como expresión del "sincero

don de sí mismo" (MD 10). La sexualidad humana implica, por tanto, la

totalidad de la persona:

En el contexto de una cultura que deforma gravemente e incluso

pervierte el verdadero significado de la sexualidad humana, porque la

desarraiga de su referencia a la persona, la Iglesia siente más urgente

e insustituible su misión de presentar la sexualidad como valor y

función de toda la persona, creada ‑varón y mujer‑ a imagen de Dios (FC

32).

Todo intento de acercarse a la sexualidad humana desde una óptica

dualista, se encuentra condenado al fracaso, ya sea eliminando la

dimensión espiritual del cuerpo o menospreciando la condición encarnada

del espíritu. Una antropología dualista está viciada desde sus raíces

para captar el sentido y valor de la sexualidad. "El acto conyugal, con

el que los esposos se manifiestan recíprocamente el don de sí

mismos, es un acto indivisiblemente corporal y espiritual", afirma la

Donum Vitae (II,B 4).

El significado humano de la sexualidad radica esencialmente en la

relación entre personas, esto es, en la reciprocidad del encuentro entre

seres personales encarnados, sexuados. Todo el misterio de la sexualidad

humana se halla en este encuentro interpersonal, que no puede agotarse

ni separarse de las condiciones corpóreas. La sexualidad humana se da

únicamente en las relaciones entre personas que se reconocen como tales.

Por ello como dice A. Jeannière:

No es la sexualidad la que nos hace inventar el amor, sino el amor el

que nos revela la naturaleza de la sexualidad.[13]

Como dice el citado documento sobre el amor humano, "la persona humana,

por su íntima naturaleza, exige una relación de alteridad que implica

una reciprocidad de amor. Los sexos son complementarios: iguales y

distintos al mismo tiempo; no idénticos, pero sí iguales en dignidad

personal; son semejantes para entenderse, diferentes para completarse

recíprocamente" (n.25).

La condición sexual del hombre, en su polaridad masculina y femenina,

lejos de ser una división o separación en dos mitades, que escindiese

media humanidad de la otra mitad, lo que hace es referir la una a la

otra, instaurando la convivencia entre los dos sexos. La sexualidad, en

vez de separar, vincula al varón y la mujer. Masculinidad y

feminidad son dos estructuras recíprocas. Ser varón no quiere decir

otra cosa que estar referido a la mujer; y ser mujer, estar referida al

varón. Desde el mismo momento de la creación, el ser humano existe en

la diferencia de sexo y en la recíproca relación sexual.

La sexualidad como don del Creador, con su bondad original y con las

implicaciones del pecado, confundiendo e incluso falsificando el

lenguaje sexual, nos lleva a Cristo que, con su redención, asume la

sexualidad, la sana y

restituye a su bondad original de gracia y santidad:

Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza: llamándolo a la

existencia por amor lo ha llamado al mismo tiempo al amor.

Dios es amor (1Jn 4,8) y vive en sí mismo un misterio de comunión

personal de amor. Creándola a su imagen y conservándola continuamente

en el ser, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la

vocación del amor y de la comunión. El amor es por tanto la vocación

fundamental e innata de todo ser humano (FC 11).

Como tercer criterio general de moralidad, hay que afirmar que "tan sólo

el acto conyugal posee las condiciones realmente humanas para

engendrar una nueva persona humana".

La sexualidad humana encierra una doble dimensión: unitiva y

procreadora, inseparablemente unidas. La entrega corporal es símbolo y

manifestación de un amor total y exclusivo, que se abre y encarna en la

procreación. Cuando la donación mutua es total se hace fecunda, abierta

a la vida. El amor, del que se ha eliminado la intención de fecundidad,

siendo ésta posible, constituye una perversión del amor, llevando a los

esposos a la frustración y terminando por agostarse el mismo amor.

La llamada recíproca del hombre y la mujer al amor mutuo está orientada,

en el plan de Dios, hacia la doble finalidad de crear la unidad y la

vida. Por una parte, crea una relación personal, íntima, un encuentro

en la unidad, una comunidad de amor, un diálogo afectivo pleno y

totalizante, cuya expresión más significativa se encarna en la entrega

corporal. Y, por otra parte, esta misma donación, fruto del amor, se

abre hacia una fecundidad que brota como consecuencia.

"El cuerpo llama al hombre y a la mujer a su constitutiva vocación a la

fecundidad, como uno de los significados fundamentales de su ser

sexuado" (Juan Pablo II, 26‑3‑80). El hombre y la mujer constituyen dos

modos de realizar, por parte de la criatura humana, una determinada

participación del Ser divino: han sido creados a imagen y semejanza

de Dios y cumplen esa vocación no sólo como personas individuales,

sino asociados en pareja, como comunidad de amor. Orientados a la

unión y a la fecundidad, el marido y la esposa participan del amor

creador de Dios, viviendo a través del otro la comunión con El (Sobre el

amor humano 26):

Amor y fecundidad son, por tanto, significados y valores de la

sexualidad que se incluyen y reclaman mutuamente y no pueden, en

consecuencia, ser considerados ni alternativos ni opuestos (Ibidem 32).

Don viviente y personal de Dios, el hombre no puede encontrar su propia

plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. La

vocación fundamental del hombre es, por tanto, la de amar y donarse con

la totalidad unificada de su ser, inseparablemente espiritual y

corpóreo:

En cuanto espíritu encarnado, es decir, alma que se expresa en el cuerpo

informado por el espíritu inmortal, el hombre está llamado al amor en

esta su totalidad unificada. El amor abarca el cuerpo humano y el cuerpo

se hace partícipe del amor espiritual (FC 11).

La diversa y complementaria sexualidad masculina y femenina testimonia

espléndidamente que la persona es un don llamado a donarse. "El don

‑decía Juan Pablo II el 9‑1‑80‑ revela una característica particular de

la existencia personal, más aún, de la misma esencia de la persona.

Cuando Dios dice que 'no es bueno que el hombre esté solo' (Gen 2,18),

afirma que el hombre en solitario no realiza plenamente su

esencia. La realiza existiendo con alguien, y todavía más

profundamente y más plenamente, existiendo para alguien".

"Dos en una sola carne", crecen y se multiplican. De aquí el vínculo

inmediato e indivisible entre amor unitivo y amor creador. Es la

verdad de la sexualidad que, en su lenguaje personalista, pone de

manifiesto la Humanae Vitae:

Todo acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida.

Esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada

sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no

puede romper por propia iniciativa, entre los dos significados del acto

conyugal: el significado unitivo y el significado procreador.

Efectivamente, el acto conyugal, por su íntima estructura, mientras une

profundamente a los esposos, los hace aptos para la generación de

nuevas vidas, según las leyes inscritas en el ser mismo del hombre y de

la mujer. Salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y

procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y

verdadero y su ordenación a la altísima vocación a la paternidad (n.12).

La oblatividad del amor ‑amor mutuo entre los esposos, que se desborda

en la creación de nuevas vidas‑ será el criterio moral en los diversos

aspectos de la sexualidad. Cerrarse al amor o a la vida, como separar

ambos aspectos, va contra el plan de Dios sobre la sexualidad humana, es

decir, va contra el hombre mismo; es la negación de una exigencia básica

del ser humano. La Familiaris consortio, glosando el nº 13 de la

Humanae Vitae, dirá:

Cuando los esposos separan estos dos significados que Dios Creador ha

inscrito en el ser del hombre y de la mujer y en el dinamismo de su

comunión sexual, se comportan como árbitros del designio divino

y manipulan y envilecen la sexualidad humana, y con ella la

propia persona del cónyuge, alterando su valor de donación total

(n.32).

En el origen de toda persona humana ‑comenta Juan Pablo II‑ existe un

acto creador de Dios; ningún hombre viene a la existencia por

casualidad; es siempre el término del amor creador de Dios. De esta

verdad fundamental de fe se deduce que la capacidad creadora, inscrita

en la sexualidad humana, es una cooperación con el poder creador de

Dios. Y se deduce también que de esta misma capacidad, el hombre y la

mujer no son árbitros, no son dueños, llamados como están, en ella y por

medio de ella, a ser partícipes de la decisión creadora de Dios.[14]

Por tanto, cuando con la fecundación artificial o mediante los

anticonceptivos, el hombre se atribuye un poder que pertenece sólo a

Dios: poder de decidir en última instancia la venida a la existencia de

una persona humana, entonces "no reconoce a Dios como Dios" (Juan Pablo

II, 17‑12‑83).

En conclusión, podemos formular un cuarto criterio de moralidad, con

las palabras de la Congregación de la Fe:

Dios, que es amor y vida, ha inscrito en el varón y en la mujer la

llamada a una especial participación en su misterio de comunión

personal y en su obra de Creador y Padre. Por esa razón, el matrimonio

posee bienes y valores específicos de unión y procreación,

incomparablemente superiores a los de las formas inferiores de la vida.

Estos valores y significados de orden personal determinan, en el plano

moral, el sentido y los límites de las intervenciones artificiales sobre

la procreación y el origen de la vida humana. Tales procedimientos no

deben rechazarse por el hecho de ser artificiales; como tales

testimonian las posibilidades de la medicina, pero deben ser valorados

moralmente por su relación con la dignidad de la persona humana,

llamada a corresponder a la vocación divina al don del amor y al don de

la vida (DV 3).

El matrimonio, como comunidad de amor, se expresa en la relación y

donación total de los esposos; el gesto sexual entre ellos es expresión

de la unidad, que el amor crea entre los dos. Esta entrega mutua en el

amor es portadora de fecundidad, como superabundancia de amor, que se

desborda de los dos, creando una nueva vida, expresión e icono de su

unidad en el amor: el hijo. Como dice bellamente la Humanae Vitae,

el amor conyugal, por su propia verdad interna y por su especificidad,

está abierto a la vocación paterna:

Este amor es fecundo porque no se agota en la comunión entre marido y

mujer, sino que está destinado a continuar, dando origen a nuevas vidas

(n.9).

Juan Pablo II ha repetido en sus discursos por todo el mundo esta visión

sobre el matrimonio y el amor conyugal. Y en su carta Familiaris

consortio, la recoge, actualizándola y presentándola, además, como

fruto del Sínodo de los obispos sobre la "Misión de la familia cristiana

en el mundo actual":

Según el designio de Dios, el matrimonio es el fundamento de la

comunidad más amplia de la familia, ya que la institución misma del

matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y

educación de la prole, en la que encuentran su coronación.

En su realidad más profunda, el amor es esencialmente don, y el amor

conyugal, a la vez que conduce a los esposos al recíproco

conocimiento que les hace una sola carne, no se agota dentro

de la pareja, ya que los hace capaces de la máxima donación posible, por

la que se convierten en cooperadores de Dios en el don de la vida a una

nueva persona humana. De este modo los cónyuges, a la vez que se dan

entre sí, dan más allá de sí mismos la realidad del hijo, reflejo

viviente de su amor, signo permanente de la unidad conyugal y síntesis

viva e inseparable del padre y de la madre.

Al hacerse padres, los esposos reciben de Dios el don de una nueva

responsabilidad. Su amor paterno está llamado a ser para los hijos el

signo visible del mismo amor de Dios, del que proviene toda

paternidad en el cielo y en la tierra.[15]

Sin embargo, no se debe olvidar que, incluso cuando la proceación no es

posible, no por eso pierde su valor la vida conyugal. La esterilidad

física, en efecto, puede dar ocasión a los esposos para otros servicios

importantes a la vida de la persona humana, como por ejemplo la

adopción, las diversas formas de obras educativas, la ayuda a otras

familias, a los niños pobres o minusválidos (n.14).

La familia cristiana vive la adopción desde su fe. Así como su vida

conyugal es reflejo del amor nupcial de Cristo y la Iglesia, la

adopción se hace espejo del amor adoptivo de Dios Padre en Cristo a su

pueblo. En la adopción manifiestan el amor de Dios Padre, que en su Hijo

nos ha adoptado como hijos suyos.[16]

La concepción cristiana del matrimonio y de la familia se basa en el

orden mismo de la creación. En efecto, "Dios no creó al hombre en

solitario. Desde el principio los hizo hombre y mujer y su unión

constituye la expresión primera de la comunión de personas" (GS 12). En

consecuencia, leemos en la Familiaris Consortio:

La sexualidad, en la que el hombre y la mujer se dan el uno al otro con

los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente

biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona en cuanto tal.

Ella se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte

integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen

totalmente entre sí hasta la muerte. La donación física total sería un

engaño si no fuese signo y fruto de una donación en la que está presente

toda la persona, incluso en su dimensión temporal; si la persona se

reservase algo o la posibilidad de decidir de otra manera en orden al

futuro, ya no se donaría totalmente. Esta totalidad, exigida por el amor

conyugal, corresponde también con las exigencias de una fecundidad

responsable, la cual, orientada a engendrar una persona humana, supera

por su naturaleza el orden puramente biológico y toca una serie de

valores personales, para cuyo crecimiento armonioso es necesaria la

contribución durable y concorde de los padres.

El único lugar que hace posible esta donación total es el matrimonio,

es decir, el pacto de amor conyugal o elección consciente y libre, con

la que el hombre y la mujer aceptan la comunidad íntima de vida y amor,

querida por Dios mismo, que sólo bajo esta luz manifiesta su verdadero

significado (FC 11).

La sexualidad conyugal constituye la expresión del don definitivo que

el cónyuge hace de sí mismo al otro y, por consiguiente,

establece una comunión interpersonal total e indisoluble entre los

esposos. La unión sexual es la expresión de una previa unión afectiva y

espiritual, por la que hombre y mujer se entregan mutuamente de un modo

total, exclusivo y definitivo. Siendo la sexualidad una dimensión

que implica a la persona humana en su totalidad, la donación física

sería falsa y egoísta si no respondiese a una previa donación afectiva

y espiritual completa, de la que se excluye todo tipo de reserva

presente y futura.

La indisolubilidad del matrimonio no es otra cosa que la expresión de la

exigencia de fidelidad que brota del auténtico amor conyugal, de la

alianza personal de los esposos, del bien de los hijos y de la dimensión

social del matrimonio, que rebasa los intereses privados de los

cónyuges. Por ello, en el plan de Dios, el vínculo conyugal del

matrimonio queda substraído a la voluntad privada de los esposos, por

ser intrínsecamente indisoluble.

El matrimonio, además, no sólo pertenece al orden de la creación, sino

que ha sido incorporado por Dios al orden mismo de la salvación de

Cristo. Por ello, la unión matrimonial "en el Señor" reviste para el

creyente un significado y valor especial. Su estabilidad e

indisolubilidad son un don de Cristo que garantiza la unión en el amor,

destruyendo las barreras de separación que amenazan a los esposos en su

convivencia diaria. El matrimonio de los cristianos se hace, de este

modo, sacramento que actualiza y visibiliza en los esposos la unión

inefable, el amor fidelísimo y la entrega irrevocable de Cristo a su

esposa, la Iglesia (Ef 5,22ss).

En el matrimonio cristiano, como participación de esta unión misteriosa

de Cristo con la Iglesia, marido y mujer están llamados ‑y

posibilitados‑ a amarse entre sí con una fidelidad que es manifestación

de la fidelidad de Cristo. La unión conyugal consuma la sacramentalidad

del matrimonio, símbolo vivo de la comunión entre Dios y los hombres y

entre Cristo y su Iglesia.

Cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio se entregan el uno al

otro para realizar, al servicio del reino de Dios, su comunión de vida y

amor. Su entrega mutua, sin reservas respecto al porvenir, es

manifestación del don total y en común de sí mismos a Dios. Esta

entrega de los esposos cristianos a Dios es respuesta al don

irrevocable de Dios a los hombres en Cristo. El consentimiento

matrimonial de los cristianos es una palabra dada a Dios y aceptada por

El para siempre.

La indisolubilidad del vínculo sacramental está, pues, en estrecha

conexión con la realidad del ser cristiano y con lo irrevocable y

definitivo del don de Dios al hombre. La unión conyugal de los

cristianos es, por tanto, indisoluble y exige fidelidad mutua no sólo

por razón del bien de los cónyuges, de los hijos y de toda la sociedad

humana, sino principalmente por la condición sacramental del matrimonio

cristiano.

Los esposos cristianos, dada su condición de miembros de Cristo, no se

pertenecen a sí mismos, sino al Señor. Por el sacramento del

matrimonio, su amor conyugal es asumido por el amor divino, están

fortificados y como consagrados para cumplir su misión conyugal

familiar.[17]

Un nuevo criterio fundamental para la bioética, puede ser formulado con

la Gaudium et spes:

Al tratar de armonizar el amor conyugal y la transmisión responsable de

la vida, la moralidad de la conducta no depende solamente de la

rectitud de la intención y de la valoración de los motivos, sino de

criterios objetivos deducidos de la naturaleza de la persona y de sus

actos, que respetan el sentido íntegro de la mutua donación y de la

procreación humana, en un contexto de amor verdadero (n.51).

Apoyándose en este texto, concluye la Donum Vitae:

La procreación humana presupone la colaboración responsable de los

esposos con el amor fecundo de Dios; el don de la vida humana debe, por

tanto, realizarse en el matrimonio mediante los actos específicos y

exclusivos de los esposos, de acuerdo con las leyes inscritas en sus

personas y en su unión (n.5).

Cuando el hombre y la mujer se conocen en el acto matrimonial,

llegan al punto supremo de su mutua y recíproca polarización personal.

Entonces se realiza un triple acorde misterioso: Dios creador está allí

entre ellos para llamar por su nombre a la vida el fruto de la unión en

el amor de los esposos. Entonces el hombre y la mujer, con el hijo que

Dios les concede, realizan en forma plena la imagen de la vida

trinitaria de Dios.[18]

Hombre y mujer unidos en una sola carne, que se manifiesta en el hijo

fruto de su unión, es la imagen de Dios amor y fuente de la vida.

Al llamar Adán a su mujer Eva expresaba su vocación a la

fecundidad: "madre de todos los vivientes" (Gen 3,20). Así, desde el

fondo de las edades, resuena sin cesar el llamamiento divino: "creced y

multiplicaos". Y Dios, al llamar, da la forma de responder. La llamada

a la fecundidad es bendición: comunicación del poder de procrear. Este

gozo de la fecundidad, don de la bendición de Dios, aparece en la

expresión de Eva, en el momento de su primer parto: "¡He obtenido un

hijo de Dios!" (Gen 4,1). La misma experiencia tiene la madre de los

siete hermanos macabeos: "Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas; no

fui yo quien os infundió el espíritu y la vida ni fui yo quien dio forma

a los miembros de cada uno de vosotros" (2Mac 7,22).[19]

En la Escritura hallamos repetido: "es Dios quien abre y cierra el seno

materno". Por ello, los salmos cantarán que los hijos son un don y

bendición de Dios:

Don de Yavé son los hijos,

es merced suya el fruto del vientre (Sal 127,3).

Así, pues, la fecundidad conyugal es participación del amor creador de

Dios, fruto de su bendición: "Y creó Dios al hombre a imagen suya, a

imagen de Dios le creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo

Dios, diciéndoles: Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra" (Gen

1,27‑28). Esta palabra creadora de Dios comunicó a la unidad

hombre‑mujer la fecundidad como participación de su fuerza creadora. La

fecundidad es gracia y vocación, que nace del amor para el amor. La

fecundidad creadora de Dios se desborda sobre su imagen, hombre‑mujer,

haciéndoles partícipes de su poder creador de vida. De este modo, el

amor conyugal crea comunión y comunidad:

La vivencia auténtica del amor conyugal, y toda la estructura de la

vida familiar que de él deriva, tiende a capacitar a los esposos para

cooperar con fortaleza de espíritu en el amor del Creador y Salvador,

quien por medio de ellos aumenta y enriquece diariamente su propia

familia. En la misión de transmitir la vida humana y educarla, los

cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios Creador y como sus

intérpretes (GS 50).

En su amor fecundo, los esposos son signo y testimonio, sacramento del

amor de Dios Creador y Padre:

Dios, con la creación del hombre y de la mujer a su imagen y semejanza,

corona y lleva a perfección la obra de sus manos; los

llama a una especial participación en su amor y al mismo tiempo

en su poder de Creador y Padre, mediante su cooperación libre y

responsable en la transmisión del don de la vida humana (FC 28).

Así el cometido fundamental de la familia es el servicio a la vida, el

realizar a lo largo de la historia la bendición original del Creador,

transmitiendo en la generación la imagen divina de hombre a hombre (FC

28).

La unión conyugal es creadora en cuanto participación en la acción

creadora de Dios. Es cooperación al amor con que Dios crea al hombre a

su imagen. Acoger el amor conyugal quiere decir substancialmente acoger

la bendición y misión de transmitir la vida que Dios les ha concedido.

Un amor conyugal que arbitrariamente se cierra a la fecundidad rechaza

su plena y genuina realización, lo mismo que la apropiación arrogante de

la paternidad, como si el hombre tuviera derecho a la procreación.

Lo propio del pueblo de Dios es su fe en Dios. Y Dios no está

ligado a leyes o ciclos biológicos. El hijo es don suyo, fruto de su

bendición. El es quien ofrece el hijo a los padres, aún siendo éstos

estériles. Los hijos vienen, pues, de Yavé (Gen 4,1;24,60;Rut 4,11;Sal

113,9); son, por tanto, herencia de Yavé (Sal 127,3;Ez 16,21). Así, el

nacimiento de Seth es considerado como el cumplimiento de la bendición

dada por Dios a la primera pareja humana (Gen 5,1‑3). Y Malaquías lo

dirá de toda pareja: "¿No ha hecho Dios un solo ser que tiene carne y

soplo de vida? Y este único ser ¿qué busca? Una descendencia dada por

Dios" (2,14‑ 16). El hijo es el fruto de la unión en "una sola carne",

unión conyugal en el amor como don de Dios. Por ello, el hijo pertenece

a Dios y ha de ser educado en la fe en Dios:

La fecundidad es el fruto y el signo del amor conyugal, el testimonio

vivo de la entrega plena y recíproca de los esposos. El cultivo

auténtico del amor conyugal y toda la estructura de la vida familiar

que de él deriva, sin dejar de lado los demás fines del matrimonio,

tienden a capacitar a los esposos para cooperar con fortaleza de

espíritu con el amor del Creador y del Salvador, quien por medio de

ellos aumenta y enriquece diariamente su propia familia.

La fecundidad del amor conyugal no se reduce sin embargo a la sola

procreación de los hijos, aunque sea entendida en su dimensión

específicamente humana: se amplía y se enriquece con todos los frutos de

vida moral, espiritual y sobrenatural que el padre y la madre están

llamados a dar a los hijos y, por medio de ellos, a la Iglesia y al

mundo (FC 28).

El creyente en Dios vive su paternidad como participación de la

paternidad de Dios. Los hijos son un don de Dios a los padres, pero son

de Dios y como tales han de ser considerados, ofreciéndolos a Dios como

su herencia (Ez 16,20‑21). Porque lo que se manifiesta en todo

nacimiento no es otra cosa que el acto creador de Dios (Is 43,7; Jer

1,5;Job 31,15). El hombre, que puede dar nombre a todas las cosas, y así

poseerlas (Gen 2,20), recibe su nombre de Dios mismo (Gen 5,2). Esto

quiere decir que el hombre ejerce, en nombre de Dios, como donación, la

soberanía sobre la tierra, pero él pertenece a Dios.[21]

Ni el hijo pertenece a los padres; ni es posesión suya, ni tienen

derecho a él ni sobre él. Toda manipulación sobre el hombre es un

atentado al designio de Dios y al hombre en cuanto tal. Es una violación

del plan de Dios y de la autonomía del hombre, que no es nunca objeto de

posesión de ningún otro hombre. La vida humana, don de Dios, pertenece

en exclusiva a Dios, único Señor, como están llamados a proclamar

y a transmitir a sus hijos los padres creyentes:

En conclusión, hay que afirmar con la Humanae Vitae:

El amor conyugal revela su verdad y valor cuando se le considera en su

fuente suprema, Dios, que es Amor (1Jn 4,8), "el Padre de quien procede

toda paternidad en el cielo y en la tierra" (Ef 3,15). El matrimonio es,

por tanto, una sabia institución del Creador para realizar en la

humanidad su designio de amor. Los esposos, mediante su recíproca

donación personal, propia y exclusiva de ellos, tienden a la comunión

de sus seres en orden a un mutuo perfeccionamiento personal, para

colaborar con Dios en la generación y en la educación de nuevas vidas

(n.8).

La sexualidad humana, en definitiva, se vive en las fuentes de la vida.

Y la vida, don de Dios, es el criterio primero de la moralidad. Una

fuente de vida envenenada se convierte en fuente de muerte. Dios es el

Dios de la vida. La sexualidad es participación de esta paternidad de

Dios. El amor de acuerdo a los planes de Dios es vida. Fuera de su plan

es manantial de muerte:

El don de la vida,

que Dios Creador y Padre ha confiado al hombre, exige que éste tome

conciencia de su inestimable valor y lo acoja responsablemente. Este

principio básico debe colocarse en el centro de la reflexión encaminada

a esclarecer y resolver los problemas morales que surgen de las

intervenciones artificiales sobre la vida naciente y sobre los procesos

procreativos (DV 1).

Y tratándose de esposos cristianos, unidos por el sacramento del

matrimonio, éstos viven su amor fecundo bajo la fuerza del Espíritu de

Cristo, infundido en su corazón por el sacramento. Este "don del

Espíritu, acogido por los esposos, les ayuda a vivir la sexualidad

humana según el plan de Dios y como signo del amor unitivo y fecundo de

Cristo a su Iglesia" (FC 33). Y, al mismo tiempo, la fecundidad de los

esposos cristianos es un testimonio de la fecundidad de la Madre

Iglesia (LG 41).

7. LA VIDA DON PARA LA

DONACION

En la Escritura, la vida se ve siempre desde Dios, se vive ante Dios y

en camino hacia Dios. La encarnación del Hijo de Dios, que asume nuestra

naturaleza humana y nuestra historia, confirma el valor de toda vida

humana, siempre rodeada de la solicitud de Dios y portadora de una

vocación divina. El respeto a la vida ‑a toda vida humana‑ halla su

fundamento pleno en la fe en Cristo. Es cierto que la vida física no

garantiza automáticamente una vida en libertad, en comunión con los

demás y abierta a Dios, pero sin ella queda roto el proyecto de Dios

para cada hombre.

Pero, aun siendo un valor fundamental, la vida no es un valor absoluto.

La acogida agradecida de la vida, don de Dios, no puede llevar a la

idolatría de la vida. La vida como don se vive plenamente en la

donación. En Cristo aparece la plenitud de la vida, precisamente en la

plenitud del amor: "En esto hemos conocido el amor: en que El dio su

vida por nosotros" (1Jn 3,16). Y concluye el texto: "También nosotros

debemos dar la vida por los hermanos". La vida como don gratuito se

manifiesta en el amor y "no hay mayor amor que éste: dar la vida por los

amigos" (Jn 15,13).[22]

Cristo, con la entrega de su vida, y el Evangelio, con su palabra salvadora,

nos manifiestan y abren el camino de la realización total de la vida

humana. No es la idolatría de la vida la que le da valor y plenitud. La vida

como don se realiza dándose: "El que quiera salvar su vida, la perderá; pero

el que pierda su vida por mí y el evangelio, la salvará" (Mc 8,35).

Esta visión de fe responde coherentemente con la visión antropológica del

hombre. El hombre, ser personal, es relación, apertura y donación. Lo que

especifica al hombre en cuanto persona es precisamente la capacidad de

donarse y "no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega

sincera de sí mismo a los demás" (GS 24). Juan Pablo II lo ha expresado en

su teología "esponsal del cuerpo":

El don revela una particular característica de la existencia personal, más

aún, de la misma esencia de la persona. Cuando Dios dice que "no es bueno

que el hombre esté solo" (Gen 2,18), afirma que el hombre en soledad no

realiza totalmente su esencia. La realiza plenamente únicamente existiendo

"con alguien", o aún más profunda y más plenamente, existiendo "para

alguien" (9‑1‑1980).

El cuerpo humano ‑sigue diciendo‑, con su sexualidad, con su masculinidad y

feminidad, visto en el misterio mismo de la creación, no es sólo fuente de

fecundidad y procreación, sino que encierra "desde el principio" el atributo

"esponsal", es decir, la capacidad de expresar el amor: aquel amor por el

que el hombre en cuanto persona se hace don y mediante el que actúa en el

sentido mismo de su ser y existir (16‑ 1‑80).

La vida como valor fundamental del hombre prevalece siempre sobre valores

como la salud, el placer, la técnica, el arte, la ciencia: "¿de qué le sirve

al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida?, pues ¿qué puede dar el

hombre a cambio de su vida?" (Mc 8,36s); pero no tiene primacía sobre los

valores morales. El plan de Dios sobre el hombre tiene la prioridad sobre

la conservación de la propia vida. Cristo, en fidelidad a la voluntad del

Padre, entregó su vida por nosotros. El discípulo de Cristo, con la fuerza

de su Espíritu, no vive ya para sí, sino para Cristo y para los hombres. Su

vida es un testimonio del amor de Dios a los hombres. El martirio es

la plenitud de vida para él.

[4] Cfr.

J.MARIAS, Antropología metafísica, Madrid 1983,p.77; J.L. RUIZ DE LA

PEÑA, Anthropologie et tentation

biologiste, Communio 6(1984)66‑79.

[8].D.

TETTAMANZI, Bioética. Nuove sfide per l'uomo, Casale Monferrato

1987; A.HORTAL.‑R. AGUIRRE, La vida y el Estado, Madrid 1985.

[11]

M. ARGYLE, Il corpo e il suo linguaggio, Bologna 1982; JUAN PABLO

II, Teología del corpo, Roma 1982; V. MELCHIORE, Il corpo, Brescia

1984; G. ZAMBONI, Il problema dell'uomo, Palermo 1985; I. FUCEK,

L'unità e la dignità della persona nell'antropologia cristiana,

Medicina e Morale 3(1989)465‑489.