"Estaba también con ellos Judas, el traidor".

Páginas relacionadas

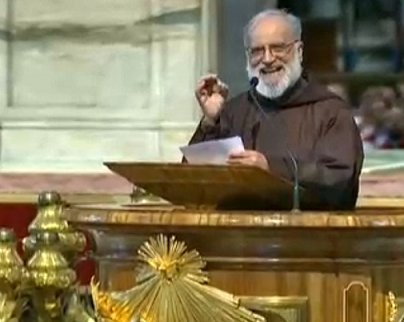

padre Raniero Cantalamessa

Viernes Santo, 2014,

Basílica de San Pedro

Las demás predicaciones de esta Cuaresma:

Con Jesús en el desierto

San Agustín, Creo en la Iglesia una y santa

San

Ambrosio: Fe en la Eucaristía

San León

Magno: La Fe en Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre

San León

Magno y la inteligencia espiritual de las Escrituras

Dentro de la historia divino-humana de la pasión de Jesús hay muchas

pequeñas historias de hombres y mujeres que han entrado en el radio de su

luz o de su sombra. La más trágica de ellas es la de Judas Iscariote. Es uno

de los pocos hechos atestiguados, con igual relieve, por los cuatro

evangelios y por el resto del Nuevo Testamento. La primitiva comunidad

cristiana reflexionó mucho sobre el asunto y nosotros haríamos mal en no

hacer lo mismo. Tiene mucho que decirnos.

Judas fue elegido desde la primera hora para ser uno de los doce. Al

insertar su nombre en la lista de los apóstoles, el evangelista Lucas

escribe: «Judas Iscariote que se convirtió (egeneto) en el traidor» (Lc 6,

16). Por lo tanto, Judas no había nacido traidor y no lo era en el momento

de ser elegido por Jesús; ¡llegó a serlo! Estamos ante uno de los dramas más

sombríos de la libertad humana.

¿Por qué llegó a serlo? En años no lejanos, cuando estaba de moda la tesis

del Jesús «revolucionario», se trató de dar a su gesto motivaciones ideales.

Alguien vio en su sobrenombre de «Iscariote» una deformación de «sicariote»,

es decir, perteneciente al grupo de los zelotas extremistas que actuaban

como «sicarios» contra los romanos; otros pensaron que Judas estaba

decepcionado por la manera en que Jesús llevaba adelante su idea de «reino

de Dios» y que quería forzarle para que actuara también en el plano político

contra los paganos. Es el Judas del célebre musical «Jesucristo Superstar» y

de otros espectáculos y novelas recientes. Un Judas que se aproxima a otro

célebre traidor del propio bienhechor: ¡Bruto que mató a Julio César para

salvar la República!

Son todas construcciones que se deben respetar cuando revisten alguna

dignidad literaria o artística, pero no tienen ningún fundamento histórico.

Los evangelios —únicas fuentes fiables que tenemos sobre el personaje—

hablan de un motivo mucho más a ras de tierra: el dinero. A Judas se le

confió la bolsa común del grupo; con ocasión de la unción de Betania había

protestado contra el despilfarro del perfume precioso derramado por María

sobre los pies de Jesús, no porque le importaran los pobres —hace notar

Juan—, sino porque «era un ladrón y, puesto que tenía la caja, cogía lo que

echaban dentro» (Jn 12,6). Su propuesta a los jefes de los sacerdotes es

explícita: «¿Cuanto estáis dispuestos a darme, si os lo entrego? Y ellos

fijaron treinta siclos de plata» (Mt 26, 15).

Pero, ¿por qué extrañarse de esta explicación y encontrarla demasiado banal?

¿Acaso no ha sido casi siempre así en la historia y no es todavía hoy así?

Mammona, el dinero, no es uno de tantos ídolos; es el ídolo por antonomasia;

literalmente, «el ídolo de metal fundido» (cf. Éx 34,17). Y se entiende el

porqué. ¿Quién es, objetivamente, si no subjetivamente (es decir, en los

hechos, no en las intenciones), el verdadero enemigo, el competidor de Dios,

en este mundo? ¿Satanás? Pero ningún hombre decide servir, sin motivo, a

Satanás. Quien lo hace, lo hace porque cree obtener de él algún poder o

algún beneficio temporal. Jesús nos dice claramente quién es, en los hechos,

el otro amo, al anti-Dios: «Nadie puede servir a dos amos: no podéis servir

a Dios y al dinero» (Mt 6,24). El dinero es el «Dios visible» , a diferencia

del Dios verdadero que es invisible.

EL dinero es el anti-dios porque crea un universo espiritual alternativo,

cambia el objeto a las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad ya no se

ponen en Dios, sino en el dinero. Se opera una siniestra inversión de todos

los valores. «Todo es posible para el que cree», dice la Escritura (Mc

9,23); pero el mundo dice: «Todo es posible para quien tiene dinero». Y, en

un cierto nivel, todos los hechos parecen darle la razón.

«El apego al dinero —dice la Escritura— es la raíz de todos los males» (1 Tm

6,10). Detrás de todo el mal de nuestra sociedad está el dinero o, al menos,

está también el dinero. Es el Moloch de bíblica memoria, divinidad filistea

a la que se le inmolaban jóvenes y niñas (cf. Jer 32,35), o el dios Azteca,

al que había que ofrecer diariamente un cierto número de corazones humanos.

¿Qué hay detrás del comercio de la droga que destruye tantas vidas humanas

jóvenes, la prostitución, detrás del fenómeno de la mafia y de la camorra,

la corrupción política, la fabricación y el comercio de armas, e incluso

—cosa que resulta horrible decirlo— a la venta de órganos humanos extirpados

a niños? Y la crisis financiera que el mundo ha atravesado, y este país está

aún atravesando, ¿no es debida en buena parte a la «detestable codicia de

dinero», la auri sacra fames , por parte de algunos pocos? Judas empezó

sustrayendo algún dinero de la caja común. ¿No dice esto nada a algunos

administradores del dinero público?

Pero, sin pensar en estos modos criminales de acumular dinero, ¿no es ya

escandaloso que algunos perciban sueldos y pensiones cien veces superiores a

los de quienes trabajan en sus dependencias y que levanten la voz en cuanto

se apunta la posibilidad de tener que renunciar a algo, de cara a una mayor

justicia social?

En los años 70 y 80, para explicar, en Italia, los repentinos cambios

políticos, los juegos ocultos de poder, el terrorismo y los misterios de

todo tipo que afligían a la convivencia civil, se fue afirmando la idea,

casi mítica, de la existencia de un «gran Anciano»: un personaje

espabiladísmo y poderoso, que por detrás de los bastidores habría movido los

hilos de todo, para fines que sólo él conocía. Este «gran Anciano» existe

realmente, no es un mito; ¡se llama Dinero!

Como todos los ídolos, el dinero es «falso y mentiroso»: promete la

seguridad y, sin embargo, la quita; promete libertad y, en cambio, la

destruye. San Francisco de Asís describe, con una severidad inusual en él,

el final de una persona que vivió sólo para aumentar su «capital». Se

aproxima la muerte; se hace venir al sacerdote. Éste pide al moribundo:

«¿Quieres el perdón de todos tus pecados?», y él responde que sí. Y el

sacerdote: «¡Estás dispuesto a satisfacer los errores cometidos, devolviendo

las cosas que has estafado a otros?» Y él: «No puedo». «¿Por qué no puedes?»

«Porque ya he dejado todo en manos de mis parientes y amigos». Y así muere

—concluye san Francisco—, impenitente y apenas muerto los parientes y amigos

dicen entre sí: «¡Maldita alma la suya! Podía ganar más y dejárnoslo, y no

lo ha hecho!»

Cuántas veces, en estos tiempos, hemos tenido que repensar ese grito

dirigido por Jesús al rico de la parábola que había almacenado bienes sin

fin y se sentía al seguro para el resto de la vida: «Insensato, esta misma

noche se te pedirá el alma; y lo que has preparado, ¿de quién será?» (Lc

12,20)! Hombres colocados en puestos de responsabilidad que ya no sabían en

qué banco o paraíso fiscal almacenar los ingresos de su corrupción se han

encontrado en el banquillo de los imputados, o en la celda de una prisión,

precisamente cuando estaban para decirse a sí mismos: «Ahora gózate, alma

mía». ¿Para quién lo han hecho? ¿Valía la pena? ¿Han hecho realmente el bien

de los hijos y la familia, o del partido, si es eso lo que buscaban? ¿O más

bien se han arruinado a sí mismos y a los demás?

La traición de Judas continua en la historia y el traicionado es siempre él,

Jesús. Judas vendió a la cabeza, sus imitadores venden su cuerpo, porque los

pobres son miembros de Cristo, lo sepan o no. «Todo lo que hagáis con uno

solo de estos mis hermanos más pequeños, me lo habéis hecho a mí» (Mt

25,40). Pero la traición de Judas no continúa sólo en los casos clamorosos

que he mencionado. Pensarlo sería cómodo para nosotros, pero no es así.

Sigue siendo famosa la homilía que tuvo en un Jueves Santo don Primo

Mazzolari sobre «Nuestro hermano Judas». «Dejad —decía a los pocos

feligreses que tenía delante—, que yo piense por un momento en el Judas que

tengo dentro de mí, en el Judas que quizás también vosotros tenéis dentro».

Se puede traicionar a Jesús también por otros géneros de recompensa que no

sean los treinta denarios de plata. Traiciona a Cristo quien traiciona a su

esposa o a su marido. Traiciona a Jesús el ministro de Dios infiel a su

estado, o quien, en lugar de apacentar el rebaño que se la confiado se

apacienta a sí mismo. Traiciona a Jesús todo el que traiciona su conciencia.

Puedo traicionarlo yo también, en este momento —y la cosa me hace temblar

interiormente— si mientras predico sobre Judas me preocupo de la aprobación

del auditorio más que de participar en la inmensa pena del Salvador. Judas

tenía un atenuante que yo no tengo. Él no sabía quién era Jesús, lo

consideraba sólo «un hombre justo»; no sabía que era el Hijo de Dios, como

lo sabemos nosotros.

Como cada año, en la inminencia de la Pascua, he querido escuchar de nuevo

la «Pasión según san Mateo», de Bach. Hay un detalle que cada vez me hace

estremecerme. Allí, en el anuncio de la traición de Judas, todos los

apóstoles preguntan a Jesús: «¿Acaso soy yo, Señor?» «Herr, bin ich’s?» Sin

embargo, antes de escuchar la respuesta de Cristo, anulando toda distancia

entre acontecimiento y su conmemoración, el compositor inserta una coral que

comienza así: «¡Soy yo, soy yo el traidor! ¡Yo debo hacer penitencia!», «Ich

bin´s, ich sollte büßen» . Como todas las corales de esa obra, expresa los

sentimientos del pueblo que escucha; es una invitación para que también

nosotros hagamos nuestra confesión del pecado.

El Evangelio describe el fin horrible de Judas: «Judas, que lo había

traicionado, viendo que Jesús había sido condenado, se arrepintió, y

devolvió los treinta siclos de plata a los jefes de los sacerdotes y a los

ancianos, diciendo: He pecado, entregándoos sangre inocente. Pero ellos

dijeron: ¿Qué nos importa? Allá tú. Y él, arrojados los siclos en el templo,

se alejó y fue a ahorcarse» (Mt 27, 3-5). Pero no demos un juicio

apresurado. Jesús nunca abandonó a Judas y nadie sabe dónde cayó en el

momento en que se lanzó desde el árbol con la soga al cuello: si en las

manos de Satanás o en las de Dios.

¿Quién puede decir lo que pasó en su alma en esos últimos instantes?

«Amigo», fue la última palabra que le dirigió Jesús y él no podía haberla

olvidado, como no podía haber olvidado su mirada.

Es cierto que, hablando de sus discípulos al Padre, Jesús había dicho de

Judas: «Ninguno de ellos se ha perdido, excepto el hijo de la perdición» (Jn

17,12), pero aquí, como en muchos otros casos, él habla en la perspectiva

del tiempo, no de la eternidad; la envergadura del hecho basta por sí sola,

sin pensar en un fracaso eterno, para explicar la otra tremenda palabra

dicha de Judas: «Mejor hubiera sido para ese hombre no haber nacido» (Mc

14,21). El destino eterno de la criatura es un secreto inviolable de Dios.

La Iglesia nos asegura que un hombre o una mujer proclamados santos están en

la bienaventuranza eterna; pero ella misma no sabe de nadie que esté en el

infierno.

Dante Alighieri que, en la Divina Comedia, sitúa a Judas en lo profundo del

infierno, narra la conversión en el último instante de Manfredi, hijo de

Federico II y rey de Sicilia, al que todos en su tiempo consideraban

condenado porque murió excomulgado Herido de muerte en batalla, él confía al

poeta que, en el último instante de vida, se rindió llorando a quien

«perdona con gusto» y desde el purgatorio envía a la tierra este mensaje que

vale también para nosotros:

Horribles fueron los pecados míos;

pero la bondad infinita tiene tan grandes brazos,

que toma a quien se dirige a ella .

He aquí a lo que debe empujarnos la historia de nuestro hermano Judas: a

rendirnos a aquel que perdona gustosamente, a arrojarnos, también nosotros,

en los brazos abiertos del crucificado. Lo más grande en el asunto de Judas

no es su traición, sino la respuesta que Jesús da. Él sabía bien lo que

estaba madurando en el corazón de su discípulo; pero no lo expone, quiere

darle la posibilidad hasta el final de dar marcha atrás, casi lo protege.

Sabe a lo que ha venido, pero no rechaza, en el Huerto de los Olivos, su

beso helado e incluso lo llama amigo (Mt 26,50). Igual que buscó el rostro

de Pedro tras la negación para darle su perdón, ¡quién sabe como habrá

buscado también el de Judas en algún momento de su vía crucis! Cuando en la

cruz reza: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34), no

excluye ciertamente de ellos a Judas.

¿Qué haremos, pues, nosotros? ¿A quién seguiremos, a Judas o a Pedro? Pedro

tuvo remordimiento de lo que había hecho, pero también Judas tuvo

remordimiento, hasta el punto que gritó: «¡He traicionado sangre inocente!»,

y restituyó los treinta denarios. ¿Dónde está, entonces, la diferencia? En

una sola cosa: Pedro tuvo confianza en la misericordia de Cristo, ¡Judas no!

El mayor pecado de Judas no fue haber traicionado a Jesús, sino haber dudado

de su misericordia.

Si lo hemos imitado, quien más quien menos, en la traición, no lo imitemos

en esta falta de confianza suya en el perdón. Existe un sacramento en el que

es posible hacer una experiencia segura de la misericordia de Cristo: el

sacramento de la reconciliación. ¡Qué bello es este sacramento! Es dulce

experimentar a Jesús como maestro, como Señor, pero más dulce aún

experimentarlo como Redentor: como aquel que te saca fuera del abismo, como

a Pedro del mar, que te toca, como hizo con el leproso, y te dice: «¡Lo

quiero, queda curado!» (Mt 8,3).

La confesión nos permite experimentar sobre nosotros lo que la Iglesia canta

la noche de Pascua en el Exultet: «¡Oh, feliz culpa, que mereció tal

Redentor!» Jesús sabe hacer, de todas las culpas humanas, una vez que nos

hemos arrepentidos, «felices culpas», culpas que ya no se recuerdan si no

por haber sido ocasión de experiencia de misericordia y de ternura divinas!

Tengo un deseo que hacerme y haceros a todos, Venerables Padres, hermanos y

hermanas: que la mañana de Pascua podamos levantarnos y oír resonar en

nuestro corazón las palabras de un gran converso de nuestro tiempo:

«Dios mío, he resucitado y estoy aún contigo!

Dormía y estaba tumbado como un muerto en la noche.

Dijiste: «¡Hágase la luz! ¡Y yo me desperté como se lanza un grito! [...]

Padre mío que me has generado antes de la aurora, estoy en tu presencia.

Mi corazón está libre y la boca pelada, cuerpo y espíritu estoy en ayunas.

Estoy absuelto de todos los pecados, que confesé uno a uno.

El anillo nupcial está en mi dedo y mi rostro está limpio.

Soy como un ser inocente en la gracia que me has concedido» .