Dios es amor: el primer un fundamental anuncio de la Iglesia católica

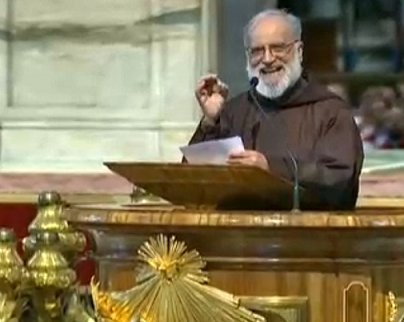

P. Raniero Cantalamessa

Segunda Predicación de Cuaresma 2011

Páginas relacionadas

Contenido

1. El amor de Dios en la eternidad

2. El amor de Dios en la creación

3. El amor de Dios en la revelación

4. El amor de Dios en la encarnación

5. El amor de Dios infundido en los corazones

6. ¡Nosotros hemos creído en el amor de Dios!

El primer y fundamental anuncio que la Iglesia está encargada de llevara al

mundo y que el mundo espera de la Iglesia es el del amor de Dios. Pero para

que los evangelizadores sean capaces de transmitir esta certeza, es

necesario que ellos sean íntimamente permeados por ella, que ésta sea luz de

sus vidas. A este fin quisiera servir, al menos mínimamente, la presente

meditación.

La expresión “amor de Dios” tiene dos acepciones muy diversas entre sí: una

en la que Dios es objeto y la otra en la que Dios es sujeto; una que indica

nuestro amor por Dios y la otra que indica el amor de Dios por nosotros. El

hombre, más inclinado por naturaleza a ser activo que pasivo, más a ser

acreedor que a ser deudor, ha dado siempre la precedencia al primer

significado, a lo que hacemos nosotros por Dios. También la predicación

cristiana ha seguido este camino, hablando, en ciertas épocas, casi solo del

“deber” de amar a Dios (De diligendo Deo).

Pero la revelación bíblica da la precedencia al segundo significado: al amor

“de” Dios, no al amor “por” Dios. Aristóteles decía que Dios mueve el mundo

“en cuanto es amado”, es decir, en cuanto que es objeto de amor y causa

final de todas las criaturas [1]. Pero la Biblia dice exactamente lo

contrario, es decir, que Dios crea y mueve el mundo en cuanto que ama al

mundo. Lo más importante, a propósito del amor de Dios, no es por tanto que

el hombre ama a Dios, sino que Dios ama al hombre y que le ama “primero”: “Y

este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él

nos amó primero” (1 Jn 4, 10). De esto depende todo lo demás, incluida

nuestra propia posibilidad de amar a Dios: “Nosotros amamos porque Dios nos

amó primero” (1 Jn 4, 19).

1. El amor de Dios en la

eternidad

Juan es el hombre de los grandes saltos. Al reconstruir la historia terrena

de Cristo, los demás se detenían en su nacimiento de María, él da el gran

salto hacia atrás, del tiempo a la eternidad: “Al principio estaba la

Palabra”. Lo mismo hace a propósito del amor. Todos los demás, incluido

Pablo, hablan del amor de Dios manifestado en la historia y culminado en la

muerte de Cristo; él se remonta a más allá de la historia. No nos presenta a

un Dios que ama, sino a un Dios que es amor. “Al principio estaba el amor, y

el amor estaba junto a Dios, y el amor era Dios”: así podemos descomponer su

afirmación: “Dios es amor” (1Jn 4,10).

De ella Agustín escribió: “Aunque no hubiese, en toda esta Carta y en todas

las páginas de la Escritura, otro elogio del amor fuera de esta única

palabra, es decir, que Dios es amor, no deberíamos pedir más”[2]. Toda la

Biblia no hace sino “narrar el amor de Dios” [3]. Esta es la noticia que

sostiene y explica todas las demás. Se discute sin fin, y no sólo desde

ahora, si Dios existe; pero yo creo que lo más importante no es saber si

Dios existe, sino si es amor [4]. Si, por hipótesis, él existiese pero no

fuese amor, habría que temer más que alegrarse de su existencia, como de

hecho ha sucedido en diversos pueblos y civilizaciones. La fe cristiana nos

reafirma precisamente en esto: ¡Dios existe y es amor!

El punto de partida de nuestro viaje es la Trinidad. ¿Por qué los cristianos

creen en la Trinidad? La respuesta es: porque creen que Dios es amor. Allí

donde Dios es concebido como Ley suprema o Poder supremo no hay,

evidentemente, necesidad de una pluralidad de personas, y por esto no se

entiende la Trinidad. El derecho y el poder pueden ser ejercidos por una

sola persona, el amor no.

No hay amor que no sea amor a algo o a alguien, como – dice el filósofo

Husserl – no hay conocimiento que no sea conocimiento de algo. ¿A quien ama

Dios para ser definido amor? ¿A la humanidad? Pero los hombres existen sólo

desde hace algunos millones de años; antes de entonces, ¿a quién amaba Dios

para ser definido amor? No puede haber comenzado a ser amor en un cierto

momento del tiempo, porque Dios no puede cambiar su esencia. ¿El cosmos?

Pero el universo existe desde hace algunos miles de millones de años; antes,

¿a quién amaba Dios para poderse definir como amor? No podemos decir: se

amaba a sí mismo, porque amarse a sí mismo no es amor, sino egoísmo o, como

dicen los psicólogos, narcisismo.

He aquí la respuesta de la revelación cristiana que la Iglesia recogió de

Cristo y que explicitó en su Credo. Dios es amor en sí mismo, antes del

tiempo, porque desde siempre tiene en sí mismo un Hijo, el Verbo, que ama de

un amor infinito que es el Espíritu Santo. En todo amor hay siempre tres

realidades o sujetos: uno que ama, uno que es amado, y el amor que les une.

2. El amor de Dios en la

creación

Cuando este amor fontal se extiende en el tiempo, tenemos la historia de la

salvación. La primera etapa de ella es la creación. El amor es, por su

naturaleza, “diffusivum sui”, es decir, “tiende a comunicarse”. Dado que “el

actuar sigue al ser”, siendo amor, Dios crea por amor. “¿Por qué nos ha

creado Dios?”: así sonaba la segunda pregunta del catecismo de hace tiempo,

y la respuesta era: “Para conocerle, amarle y servirle en esta vida y

gozarlo después en la otra en el paraíso”. Respuesta impecable, pero

parcial. Esta responde a la pregunta sobre la causa final: “con qué

objetivo, con que fin nos ha creado Dios”; no responde a la pregunta sobre

la causa causante: “por qué nos creó, qué le empujó a crearnos”. A esta

pregunta no se debe responder: “para que lo amásemos”, sino “porque nos

amaba”.

Según la teología rabínica, hecha propia por el Santo Padre en su último

libro sobre Jesús, “el cosmos fue creado no para que haya múltiples astros y

muchas otras cosas, sino para que haya un espacio para la 'alianza', el 'sí'

del amor entre Dios y el hombre que le responde” [5]. La creación existe de

cara al diálogo de amor de Dios con sus criaturas.

¡Qué lejos está, en este punto, la visión cristiana del origen del universo

de la del cientificismo ateo recordado en Adviento! Uno de los sufrimientos

más profundos para un joven o una chica es descubrir un día que está en el

mundo por casualidad, no querido, no esperado, incluso por un error de sus

padres. Un cierto cientificismo ateo parece empeñado en infligir este tipo

de sufrimiento a la humanidad entera. Nadie sabría convencernos del hecho de

que nosotros hemos sido creados por amor, mejor de como lo hace santa

Catalina de Siena en una fogosa oración suya a la Trinidad:

“¿Cómo creaste, por tanto, oh Padre eterno, a esta criatura tuya? […]. El

fuego te obligó. Oh amor inefable, a pesar de que en tu luz veías todas las

iniquidades que tu criatura debía cometer contra tu infinita bondad, tu

hiciste como si no las vieras, sino que detuviste tus ojos en la belleza de

tu criatura, de la que tu, como loco y ebrio de amor, te enamoraste y por

amor la engendraste de ti, dándole el ser a tu imagen y semejanza. Tú,

verdad eterna, me declaraste a mí tu verdad, es decir, que el amor te obligó

a crearla”.

Esto no es solo agape, amor de misericordia, de donación y de

descendimiento; es también eros y en estado puro; es atracción hacia el

objeto del propio amor, estima y fascinación por su belleza.

3. El amor de Dios en la

revelación

La segunda etapa del amor de Dios es la revelación, la Escritura. Dios nos

habla de su amor sobre todo en los profetas. Dice en Oseas: “Cuando Israel

era niño, yo lo amé […] ¡Yo había enseñado a caminar a Efraím, lo tomaba por

los brazos! […] Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor; era

para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas, me

inclinaba hacia él y le daba de comer […] ¿Cómo voy a abandonarte, Efraím?

[…] Mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura” (Os 11,

1-4).

Encontramos este mismo lenguaje en Isaías: “¿Se olvida una madre de su

criatura, no se compadece del hijo de sus entrañas?” (Is 49, 15) y en

Jeremías: “¿Es para mí Efraím un hijo querido o un niño mimado, para que

cada vez que hablo de él, todavía lo recuerde vivamente? Por eso mis

entrañas se estremecen por él, no puedo menos que compadecerme de él” (Jr

31, 20).

En estos oráculos, el amor de Dios se expresa al mismo tiempo como amor

paterno y materno. El amor paterno está hecho de estímulo y de solicitud; el

padre quiere hacer crecer al hijo y llevarle a la madurez plena. Por esto le

corrige y difícilmente lo alaba en su presencia, por miedo a que crea que ha

llegado y ya no progrese más. El amor materno en cambio está hecho de

acogida y de ternura; es un amor “visceral”; parte de las profundas fibras

del ser de la madre, allí donde se formó la criatura, y de allí afirma toda

su persona haciéndola “temblar de compasión”.

En el ámbito humano, estos dos tipos de amor – viril y materno – están

siempre repartidos, más o menos claramente. El filósofo Séneca decía: “¿No

ves cómo es distinta la manera de querer de los padres y de las madres? Los

padres despiertan pronto a sus hijos para que se pongan a estudiar, no les

permiten quedarse ociosos y les hacen gotear de sudor y a veces también de

lágrimas. Las madres en cambio los miman en su seno y se los quedan cerca y

evitan contrariarles, hacerles llorar y hacerles cansarse”[6]. Pero mientras

el Dios del filósofo pagano tiene hacia los hombres sólo “el ánimo de un

padre que ama sin debilidad” (son palabras suyas), el Dios bíblico tiene

también el ánimo de una madre que ama “con debilidad”.

El hombre conoce por experiencia otro tipo de amor, aquel del que se dice

que es “fuerte como la muerte y que sus llamas son llamas de fuego” (cf Ct

8, 6), y también a este tipo de amor recurre Dios, en la Biblia, para darnos

una idea de su apasionado amor por nosotros. Todas las fases y las

vicisitudes del amor esponsal son evocadas y utilizadas con este fin: el

encanto del amor en estado naciente del noviazgo (cf Jr 2, 2); la plenitud

de la alegría del día de las bodas (cf Is 62, 5); el drama de la ruptura (cf

Os 2, 4 ss) y finalmente el renacimiento, lleno de esperanza, del antiguo

vínculo (cf Os 2, 16; Is 54, 8).

El amor esponsal es, fundamentalmente, un amor de deseo y de elección. ¡Si

es verdad, por ello, que el hombre desea a Dios, es verdad, misteriosamente,

también lo contrario, es decir, que Dios desea al hombre, quiere y estima su

amor, se alegra por él “como se alegra el esposo por la esposa” (Is 62,5)!

Como observa el Santo Padre en la “Deus caritas est”, la metáfora nupcial

que atraviesa casi toda la Biblia e inspira el lenguaje de la “alianza”, es

la mejor muestra de que también el amor de Dios por nosotros es eros y

agape, es dar y buscar al mismo tiempo. No se le puede reducir a sola

misericordia, a un “hacer caridad” al hombre, en el sentido más restringido

del término.

4. El amor de Dios en la

encarnación

Llegamos así a la etapa culminante del amor de Dios, la encarnación: “Dios

amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único” (Jn 3,16). Frente a la

encarnación se plantea la misma pregunta que nos planteamos para la

encarnación. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Cur Deus homo? Durante mucho

tiempo la respuesta fue: para redimirnos del pecado. Duns Scoto profundizó

esta respuesta, haciendo del amor el motivo fundamental de la encarnación,

como de todas las demás obras ad extra de la Trinidad.

Dios, dice Scoto, en primer lugar, se ama a sí mismo; en segundo lugar,

quiere que haya otros seres que lo aman (“secundo vult alios habere

condiligentes”). Si decide la encarnación es para que haya otro ser que le

ama con el amor más grande posible fuera de Él [7]. La encarnación habría

tenido lugar por tanto aunque Adán no hubiese pecado. Cristo es el primer

pensado y el primer querido, el “primogénito de la creación” (Col 1,15), no

la solución a un problema creado a raíz del pecado de Adán.

Pero también la respuesta de Scoto es parcial y debe completarse en base a

lo que dice la Escritura del amor de Dios. Dios quiso la encarnación del

Hijo, no sólo para tener a alguien fuera de sí que le amase de modo digno de

sí, sino también y sobre todo para tener a alguien fuera de sí a quien amar

de manera digna de sí. Y este es el Hijo hecho hombre, en el que el Padre

pone “toda su complacencia” y con él a todos nosotros hechos “hijos en el

Hijo”.

Cristo es la prueba suprema del amor de Dios por el hombre no sólo en

sentido objetivo, a la manera de una prenda de amor inanimada que se da a

alguien; lo es en sentido también subjetivo. En otras palabras, no es solo

la prueba del amor de Dios, sino que es el amor mismo de Dios que ha asumido

una forma humana para poder amar y ser amado desde nuestra situación. En el

principio existía el amor, y “el amor se hizo carne”: así parafraseaba un

antiquísimo escrito cristiano las palabras del Prólogo de Juan [8].

San Pablo acuña una expresión adrede para esta nueva modalidad del amor de

Dios, lo llama “el amor de Dios que está en Cristo Jesús” (Rom 8, 39). Si,

como se decía la otra vez, todo nuestro amor por Dios debe ahora expresar

concretamente en amor hacia Cristo, es porque todo el amor de Dios por

nosotros, antes, se expresó y recogió en Cristo.

5. El amor de

Dios infundido en los corazones

La historia del amor de Dios no termina con la Pascua de Cristo, sino que se

prolonga en Pentecostés, que hace presente y operante “el amor de Dios en

Cristo Jesús” hasta el fin del mundo. No estamos obligados, por ello, a

vivir sólo del recuerdo del amor de Dios, como de algo pasado. “El amor de

Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos

ha sido dado” (Rom 5,5).

¿Pero qué es este amor que ha sido derramado en nuestro corazón en el

bautismo? ¿Es un sentimiento de Dios por nosotros? ¿Una disposición benévola

suya respecto a nosotros? ¿Una inclinación? ¿Es decir, algo intencional? Es

mucho más; es algo real. Es, literalmente, el amor de Dios, es decir, el

amor que circula en la Trinidad entre Padre e Hijo y que en la encarnación

asumió una forma humana, y que ahora se nos participa bajo la forma de

“inhabitación”. “Mi Padre lo amará; iremos a él y habitaremos en él” (Jn 14,

23).

Nosotros nos hacemos “partícipes de la naturaleza divina” (2 Pe 1, 4), es

decir, partícipes del amor divino. Nos encontramos por gracia, explica san

Juan de la Cruz, dentro de la vorágine de amor que pasa desde siempre, en la

Trinidad, entre el Padre y el Hijo [9]. Mejor aún: entre la vorágine de amor

que pasa ahora, en el cielo, entre el Padre y su Hijo Jesucristo, resucitado

de la muerte, del que somos sus miembros.

6. ¡Nosotros

hemos creído en el amor de Dios!

Esta, Venerables padres, hermanos y hermanas, que he trazado pobremente aquí

es la revelación objetiva del amor de Dios en la historia. Ahora vayamos a

nosotros: ¿qué haremos, qué diremos tras haber escuchado cuánto nos ama

Dios? Una primera respuesta es: ¡amar a Dios! ¿No es este, el primero y más

grande mandamiento de la ley? Sí, pero viene después. Otra respuesta

posible: ¡amarnos entre nosotros como Dios nos ha amado! ¿No dice el

evangelista Juan que si Dios nos ha amado, “también nosotros debemos amarnos

los unos a los otros” (1Jn 4, 11)? También esto viene después; antes hay

otra cosa que hacer. ¡Creer en el amor de Dios! Tras haber dicho que “Dios

es amor”, el evangelista Juan exclama: “Nosotros hemos creído en el amor que

Dios tiene por nosotros” (1 Jn 4,16).

La fe, por tanto. Pero aquí se trata de una fe especial: la fe-estupor, la

fe incrédula (una paradoja, lo sé, ¡pero cierta!), la fe que no sabe

comprender lo que cree, aunque lo cree. ¿Cómo es posible que Dios, sumamente

feliz en su tranquila eternidad, tuviese el deseo no sólo de crearnos, sino

también de venir personalmente a sufrir entre nosotros? ¿Cómo es posible

esto? Esta es la fe-estupor, la fe que nos hace felices.

El gran convertido y apologeta de la fe Clive Staples Lewis (el autor, dicho

sea de paso, del ciclo narrativo de Narnia, llevado recientemente a la

pantalla) escribió una novela singular titulada “Cartas del diablo a su

sobrino”. Son cartas que un diablo anciano escribe a un diablillo joven e

inexperto que está empeñado en la tierra en seducir a un joven londinense

apenas vuelto a la práctica cristiana. El objetivo es instruirlo sobre los

pasos a dar para tener éxito en el intento. Se trata de un moderno, finísimo

tratado de moral y de ascética, que hay que leer al revés, es decir,

haciendo exactamente lo contrario de lo que se sugiere.

En un momento el autor nos hace asistir a una especie de discusión que tiene

lugar entre los demonios, Estos no pueden comprender que el Enemigo (así

llaman a Dios) ame verdaderamente “a los gusanos humanos y desee su

libertad”. Están seguros de que no puede ser. Debe haber por fuerza un

engaño, un truco. Lo estamos investigando, dicen, desde el día en que

“Nuestro Padre” (Así llaman a Lucifer), precisamente por este motivo, se

alejó de él; aún no lo hemos descubierto, pero un día llegaremos [10]. El

amor de Dios por sus criaturas es, para ellos, el misterio de los misterios.

Y yo creo que, al menos en esto, los demonios tienen razón.

Parecería una fe fácil y agradable; en cambio, es quizás lo más difícil que

hay también para nosotros, criaturas humanas. ¿Creemos nosotros

verdaderamente que Dios nos ama? ¡No nos lo creemos verdaderamente, o al

menos, no nos lo creemos bastante! Porque si nos lo creyésemos, en seguida

la vida, nosotros mismos, las cosas, los acontecimientos, el mismo dolor,

todo se transfiguraría ante nuestros ojos. Hoy mismo estaríamos con él en el

paraíso, porque el paraíso no es sino esto: gozar en plenitud del amor de

Dios.

El mundo ha hecho cada vez más difícil creer en el amor. Quien ha sido

traicionado o herido una vez, tiene miedo de amar y de ser amado, porque

sabe cuánto duele sentirse engañado. Así, se va engrosando cada vez más la

multitud de los que no consiguen creer en el amor de Dios; es más, en ningún

amor. El desencanto y el cinismo es la marca de nuestra cultura

secularizada. En el plano personal está también la experiencia de nuestra

pobreza y miseria que nos hace decir: “Sí, este amor de Dios es hermoso,

pero no es para mí. Yo no soy digno...”.

Los hombres necesitan saber que Dios les ama, y nadie mejor que los

discípulos de Cristo es capaz de llevarles esta buena noticia. Otros, en el

mundo, comparten con los cristianos el temor de Dios, la preocupación por la

justicia social y el respeto del hombre, por la paz y la tolerancia; pero

nadie – digo nadie – entre los filósofos ni entre las religiones, dice al

hombre que Dios le ama, lo ama primero, y lo ama con amor de misericordia y

de deseo: con eros y agape.

San Pablo nos sugiere un método para aplicar a nuestra existencia concreta

la luz del amor de Dios. Escribe: “¿Quién podrá entonces separarnos del amor

de Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la

desnudez, los peligros, la espada? Pero en todo esto obtenemos una amplia

victoria, gracias a aquel que nos amó” (Rom 8, 35-37). Los peligros y los

enemigos del amor de Dios que enumera son los que, de hecho, los que él

experimentó en su vida: la angustia, la persecución, la espada... (cf 2 Cor

11, 23 ss). Él los repasa en su mente y constata que ninguno de ellos es tan

fuerte que se mantenga comparado con el pensamiento del amor de Dios.

Se nos invita a hacer como él: a mirar nuestra vida, tal como ésta se

presenta, a sacar a la luz los miedos que se esconden allí, el dolor, las

amenazas, los complejos, ese defecto físico o moral, ese recuerdo penoso que

nos humilla, y a exponerlo todo a la luz del pensamiento de que Dios me ama.

Desde su vida personal, el Apóstol extiende la mirada sobre el mundo que le

rodea. “Porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los

ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes

espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá

separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro

Señor” (Rm 8, 37-39). Observa “su” mundo, con los poderes que lo hacían

amenazador: la muerte con su misterio, la vida presente con sus seducciones,

las potencias astrales o las infernales que infundían tanto terror al hombre

antiguo.

Nosotros podemos hacer lo mismo: mirar el mundo que nos rodea y que nos da

miedo. La “altura” y la “profundidad”, son para nosotros ahora lo

infinitamente grande a lo alto y lo infinitamente pequeño abajo, el universo

y el átomo. Todo está dispuesto a aplastarnos; el hombre es débil y está

solo, en un universo mucho más grande que él y convertido, además, en aún

más amenazador a raíz de los descubrimientos científicos que ha hecho y que

no consigue dominar, como nos está demostrando dramáticamente el caso de los

reactores atómicos de Fukushima.

Todo puede ser cuestionado, todas las seguridades pueden llegar a faltarnos,

pero nunca esta: que Dios nos ama y que es más fuerte que todo. “Nuestro

auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra”.

[1] Aristóteles, Metafísica, XII, 7,

1072b.

[2] S. Agustín, Tratados sobre la Primera Carta de Juan, 7, 4.

[3] S. Agustín, De catechizandis rudibus, I, 8, 4: PL 40, 319.

[4] Cf. S. Kierkegaard, Disursos edificantes en diverso espíritu, 3: El

Evangelio del sufrimiento, IV.

[5] Benedicto XVI, Gesù di Nazaret, II Parte, Libreria Editrice Vaticana,

2011, p. 93.

[6] Séneca, De Providentia, 2, 5 s.

[7] Duns Scoto, Opus Oxoniense, I,d.17, q.3, n.31; Rep., II, d.27, q. un.,

n.3

[8] Evangelium veritatis (de los Códigos de N