LA VIDA DON DE DIOS

TEMAS FUNDAMENTALES DE BIOETICA

VI. EUTANASIA

1. Suicidio y homicidio

2. Eutanasia

3. Terapia del dolor

4. Distanasia

5. Bien morir

El valor de la vida humana se ilumina vista a la luz de la fe y la

esperanza en Cristo, "quien con su vida, su muerte y su resurrección, ha

dado un nuevo significado a la existencia y sobre todo a la muerte del

cristiano. Según las palabras de S. Pablo: 'si vivimos, vivimos para el

Señor; y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, en la vida como

en la muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y retornó a la

vida, para ser Señor de vivos y muertos' (Rom 14,8s)".[1]

En la apreciación del valor de la vida humana el cristianismo ha

tenido un papel fundamental. La visión cristiana de la vida cambió el

sentir común de la humanidad. El rechazo del infanticidio eugenésico y

eutanásico siguió los mismos pasos del rechazo del aborto. En un caso y

en otro, sobre la base de la sacralidad de la vida como don de Dios, el

cristianismo defendió la vida humana contra todas las costumbres

bárbaras que encontró en las sociedades paganas donde se fue

difundiendo.[2]

No mates al hijo en el seno de la madre y tampoco lo mates una vez que

ha nacido. No abandones el cuidado de tu hijo o de tu hija, sino que

desde la infancia les enseñarás el temor de Dios.[3]

Para la fe cristiana, la vida es un bien personal. Quitarse la vida o

quitar la vida a otro es ofender a la caridad hacia uno mismo y

hacia el prójimo. Con relación al suicidio, así se expresa Santo Tomás:

Todo ser se ama naturalmente a sí mismo, y a esto se debe el que todo

ser se conserve naturalmente en la existencia y resista cuanto sea capaz

lo que podría destruirlo. Por tal motivo, el que alguien se dé muerte es

contrario a la inclinación natural y a la caridad por la que uno debe

amarse a sí mismo.

Pero, al ver al hombre como ser personal, la vida humana es además un

bien de la comunidad. Atentar contra la propia vida o contra la vida de

un semejante es una ofensa a la comunidad. Así continúa Santo Tomás:

Cada parte, en cuanto tal, es algo del todo; y un hombre cualquiera es

parte de la comunidad y, por lo tanto, todo lo que él es pertenece a la

comunidad; luego el que se suicida hace injuria a la comunidad.

Y esto porque, en su raíz, la vida humana es un don de Dios y a Dios

pertenece. Disponer absolutamente de la vida humana, propia o ajena, es

usurpar algo que pertenece a Dios, "Señor de la vida y de la muerte". De

aquí, la inviolabilidad de la vida humana. Dios marca con su señal

protectora hasta la frente de Caín, para que nadie se arrogue el derecho

de quitarle la vida.[4]

Toda la Escritura es un sí decidido a la vida, como don de Dios, único

Señor de la vida y de la muerte. Los Obispos españoles lo han señalado

en su Nota sobre el aborto:

Dios es el único Señor de la vida y de la muerte. El hombre, salvo el

caso extremo de la legítima defensa, no puede atentar contra la vida

humana. El Antiguo Testamento expresa de diversas formas esta misma

idea: la vida, tanto la propia como la ajena, es un don de Dios que el

hombre debe respetar y cuidar, sin poder disponer de ella. Dios, "el

viviente", ha creado al hombre "a su imagen y semejanza" (Gén 1,14), y

Dios, de vivos y no de muertos (Cfr Mc 12,27), quiere que el hombre

viva. Por eso protege con la prohibición del homicidio (Gén 9,5‑6;Ex

20,13) la vida del hombre. En el Nuevo Testamento continúa el aprecio

del Antiguo Testamento por la vida del hombre, manifestando su

predilección por las vidas más marginadas y menos significativas, y las

ha rescatado para la verdadera vida. Con ello se ha revelado

inequívocamente el valor de la vida de todo hombre, independientemente

de sus cualidades y de su utilidad social. El derecho a la vida es

inherente a la vida misma como un valor en sí, intangible, que debe ser

respetado y salvaguardado.(n.2)

En la cultura actual, por el contrario, se ha verificado un cambio

profundo en relación a la vida y a la muerte. El hombre se arroga el

derecho a decidir cuándo dar la vida a un nuevo ser y, como

consecuencia, hasta el cuando morir es considerado como objeto

de la decisión humana. El fuerte crecimiento de la subjetividad, hasta

absolutizar la libertad y la autonomía del hombre, se ha elevado como

lugar y criterio único de toda decisión ética; la lógica de nuestra

sociedad tecnicista y eficientista ha llevado a perder, como parámetros

en la valoración de la vida, lo que no tenga un valor cuantitativo;

la cualidad de la vida hoy se entiende únicamente como búsqueda

de felicidad a toda costa, perdiéndose, por tanto, la comprensión del

sufrimiento como dimensión de la vida; la incomunicación y emarginación

de las personas disminuidas según estos parámetros, hasta decretar su

muerte, es una consecuencia lógica.[5]

Y, para llevar de la mente a la realidad estas ideas, están los

progresos de la ciencia médica y sus aplicaciones tecnológicas que

hacen posible tanto la prolongación de la vida como acortarla...

Dar la vida y la muerte está al alcance de la ciencia y de la técnica,

es decir que se nace sin los dolores del parto y se muere sin agonía. Es

la asepsia del nacer y del morir. Hoy en la mayor parte de los casos se

nace y se muere en los hospitales. Este hecho ha modificado la

experiencia de la vida y de la muerte. El paso de la casa al hospital

comporta que son los médicos y paramédicos quienes asumen la

responsabilidad de la vida y de la muerte: se nace y se muere, no en el

seno de la familia, sino en las manos frías de la técnica.

De aquí el ingente número de suicidios que arrojan las estadísticas,

sobre todo en los países más desarrollados; y los homicidios por

venganza, terrorismo, mafia, drogadicción, etc son noticia cotidiana de

todos los telediarios.

Sin negar la responsabilidad personal del suicida, los teólogos

moralistas hoy la atenúan grandemente en muchos casos debido a los

datos que proporciona la psicología. El suicida que llega a poner

término a su vida ha pasado generalmente por un proceso que ha

debilitado su libertad y percepción de los valores, aparte de hallarse

frecuentemente bajo un estado emocional que coarta aún más su libertad.

Vale al respecto el juicio moral de la Cong. de la Doctrina de la fe:

La muerte voluntaria, o sea, el suicidio es inaceptable, lo mismo que el

homicidio: semejante acción constituye, en efecto, por parte del hombre,

el rechazo de la soberanía de Dios y de su designio de amor. Además, el

suicidio es a menudo un rechazo del amor a sí mismo, una negación de la

natural aspiración a la vida, una renuncia frente a los deberes de

justicia y caridad hacia el prójimo, hacia las diversas comunidades y

hacia la sociedad entera, aunque a veces intervienen, como se sabe,

factores psicológicos que pueden atenuar o incluso quitar la

responsabilidad.(Sobre la eutanasia, I)

Esto no quita gravedad a la realidad creciente del suicidio como un

síntoma más del deterioro de nuestra sociedad, que con su mentalidad

hedonista educa para el placer e inutiliza al hombre para aceptar el

dolor y enfrentarse a las dificultades de la vida. La cruz sin Cristo

manifiesta todo su absurdo y necedad hasta llevar al suicidio. Con

Cristo la cruz se hace gloriosa, permitiendo al hombre entrar en la

realidad de la propia historia.

Eutanasia y aborto van unidos, como consecuencias de una cultura de

muerte, que suprime la vida al no reconocer el valor de la persona por

sí misma.[6]

Son muchas, ciertamente, las preguntas que se plantea el ser humano ante

la muerte y los, a menudo, difíciles momentos que la preceden. ¿Desean

los pacientes realmente, incluso los sometidos a grandes dolores o

largas agonías, que su muerte sea adelantada? ¿Es lícito ceder a las

súplicas de un paciente atormentado, que pide la eutanasia? ¿Es la

muerte lo que de verdad desea? ¿Es lícito ceder a las súplicas de una

familia abrumada por el dolor impotente de un ser querido? ¿Es lícito

abreviar la vida por piedad ante el sufrimiento?

El sentido etimológico del término eutanasia, buena muerte,

muerte dulce, en el lenguaje corriente se ha transformado en

"supresión de la vida de un enfermo incurable a petición del mismo

enfermo, de los familiares, de los profesionales de la medicina o del

mismo Estado...". La Real Academia Española define la eutanasia como

"muerte sin sufrimiento físico y, en sentido restrictivo, la que a sí se

provoca voluntariamente".[7]

La Congregación para la Doctrina de la Fe define la eutanasia con una

precisión que no aparece frecuentemente en otros escritos:

Por eutanasia se entiende una acción

o una omisión que, por su naturaleza o en la intención, causa la

muerte, con el fin de eliminar el dolor. La eutanasia se sitúa, pues, al

nivel de las intenciones y de los métodos usados.(Sobre la eutanasia,

II)

La mentalidad secularizada de nuestra sociedad es incapaz de dar un

significado a la muerte. La muerte sólo tiene sentido cuando es vista

como tránsito a una nueva vida, plena y eterna. Con esta esperanza se

puede afrontar en paz la muerte. Sin esta garantía de vida eterna, el

hombre actual reacciona ante la muerte con dos actitudes opuestas y, al

mismo tiempo, unidas entre sí: por una parte se la ignora, tratando de

borrarla de la conciencia, de la cultura y de la vida; y, por otro

lado, se la anticipa para no enfrentarse conscientemente con ella.

Nuestra cultura, con su reclamo de libertad y autonomía frente a Dios

mismo, como valores supremos del hombre, llega a querer ejercitar esta

libertad hasta en la elección de la muerte. Si no hemos podido elegir

nuestro nacimiento, ¿no podemos al menos elegir nuestra muerte? Muchos

en nuestra época se hacen individual y asociadamente sus sostenedores y

promotores encarnecidos.[8]

En una cultura de tipo liberal‑radical, que toma como punto supremo y

último de referencia la libertad, se termina por destruir la vida y,

con ella, la libertad. Según este modelo de sociedad es lícito todo lo

que es libremente querido o aceptado. Bajo esta mentalidad se han

propuesto la liberación del aborto, la elección del sexo del niño que ha

de nacer ‑o en el adulto, el cambio de sexo‑, la fecundación

extracorpórea de la mujer sola, núbil o viuda, libertad de investigación

y experimentación, libertad de decidir el momento de la muerte (living

will) y el suicidio como signo y expresión máxima de libertad...

La muerte es el último acto de la vida del hombre. El concepto de

eutanasia depende de la idea que se tenga sobre la vida y sobre el

hombre. Una mentalidad eugenista, como la racista o la nazi, reclamará

con Nietzsche la eutanasia "para los parásitos de la sociedad, para los

enfermos a los que ni siquiera conviene vivir más tiempo, pues vegetan

indignamente, sin noción del porvenir". Los niños subnormales, los

enfermos mentales, los incurables o los pertenecientes a razas

inferiores han de ser eliminados mediante la "muerte de gracia".

Pero, quien considera la vida humana como vida personal, don de Dios,

descubrirá que la vida tiene valor por sí misma; posee una

inviolabilidad incuestionable; no adquiere ni pierde su valor por

situarse en condiciones de aparente descrédito por la vejez,

inutilidad productiva o social. En su inviolabilidad nunca puede ser

instrumentalizada para ningún fin distinto de ella. De aquí la condena

de toda acción que tienda a abreviar directamente la vida del moribundo.[9]

La socialización de la medicina, que es un logro de nuestro tiempo,

lleva consigo una serie de implicaciones políticas y económicas con

graves consecuencias éticas. Desde el momento en que se destinan

inmensas sumas de dinero a la asistencia médica para todos se opera una

elección de destino de los fondos según los criterios de

costos‑beneficio, instaurándose una política sanitaria con todos

los riesgos correspondientes.

Ante el aumento de la población anciana, con la prolongación de curas

costosas de enfermedades que el progreso de la medicina consigue muchas

veces, más que sanar, prolongar indefinidamente; ante criterios

eudemonísticos ‑búsqueda del bienestar, placer, felicidad, goce de la

vida‑ y utilitaristas, la política sanitaria corre el riesgo de

inclinarse hacia programas que van contra la persona, instaurando la

llamada eutanasia social. Estos criterios ya han dado sus frutos

en el aborto selectivo practicado en algunas naciones con el

screening masivo: se eliminan los fetos con malformaciones, porque son

una carga económica para la sociedad; por ello, la misma sociedad

financia las diagnosis prenatales de las personas propensas a estos

riesgos. Esto se presenta como prevención de enfermedades

hereditarias. De este modo, la bioética afecta no sólo a los

médicos, sino a los administradores sanitarios y a los políticos de la

sociedad.

La consecuencia primera de esta mentalidad es el abandono de los

enfermos incurables e improductivos para la sociedad, con la evidente

discriminación en base a la utilidad económica del presupuesto

sanitario. Los recursos económicos de la seguridad social se

reservarían, prevalentemente, para aquellos enfermos que, una vez

sanados, pueden volver a la vida productiva y no a los ancianos o

enfermos incurables. Es la llamada "eutanasia social", que contradice

precisamente la dimensión social del hombre.

Por ello, con la C. de la Doctrina de la Fe, hay que afirmar:

Nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, feto

o embrión, niño o adulto, viejo, enfermo incurable o moribundo. Nadie,

además, puede pedir este gesto homicida para sí mismo o para otro a él

confiado; ni tampoco puede aceptarlo explícita o implícitamente. Ninguna

autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo. Se trata, en

efecto, de una violación de la ley divina, de una ofensa a la dignidad

de la persona humana, de un crimen contra la vida, de un atentado contra

la humanidad.(Sobre la eutanasia II)

Hoy son también muchos los que se oponen

a la eutanasia en nombre de que ni el nacer ni el morir ‑ni la

vida ni la muerte‑ nos pertenecen. "Los creyentes ven en la vida un don

del amor de Dios, sintiéndose llamados a conservarla y a hacerla

fructificar. Creyentes y no creyentes se oponen también a la eutanasia

porque temen, con razón, que la práctica de la eutanasia destruya la

confianza que los enfermos y minusválidos ponen en quienes les cuidan,

familiares y médicos".

Ciertamente, ante el moribundo o enfermo que, con todo su cuerpo grita

su dolor, es comprensible la tentación de la eutanasia. "Pero las

súplicas del enfermo grave, que invoca la muerte, no debe interpretarse

como deseo real de la eutanasia; casi siempre se trata de la petición

angustiosa de ayuda y afecto" (II).

Otros, ante el grito de dolor del enfermo, no queriendo acelerarle la

muerte, le sumergen en la inconsciencia recurriendo al coctail lítico

(mezcla de drogas que sumergen al paciente en la inconsciencia y que,

según cierta dosis, en realidad, aceleran el proceso de la muerte). ¿Es

el amor o no, más bien, para liberarse de la propia angustia ante el

dolor insoportable lo que mueve a recurrir a tales medios? Más que de

una muerte dulce se debería hablar de una muerte inhumana,

pues se impide al moribundo el vivir conscientemente sus últimos

momentos y, al mismo tiempo, se le priva de toda relación con los demás.[10]

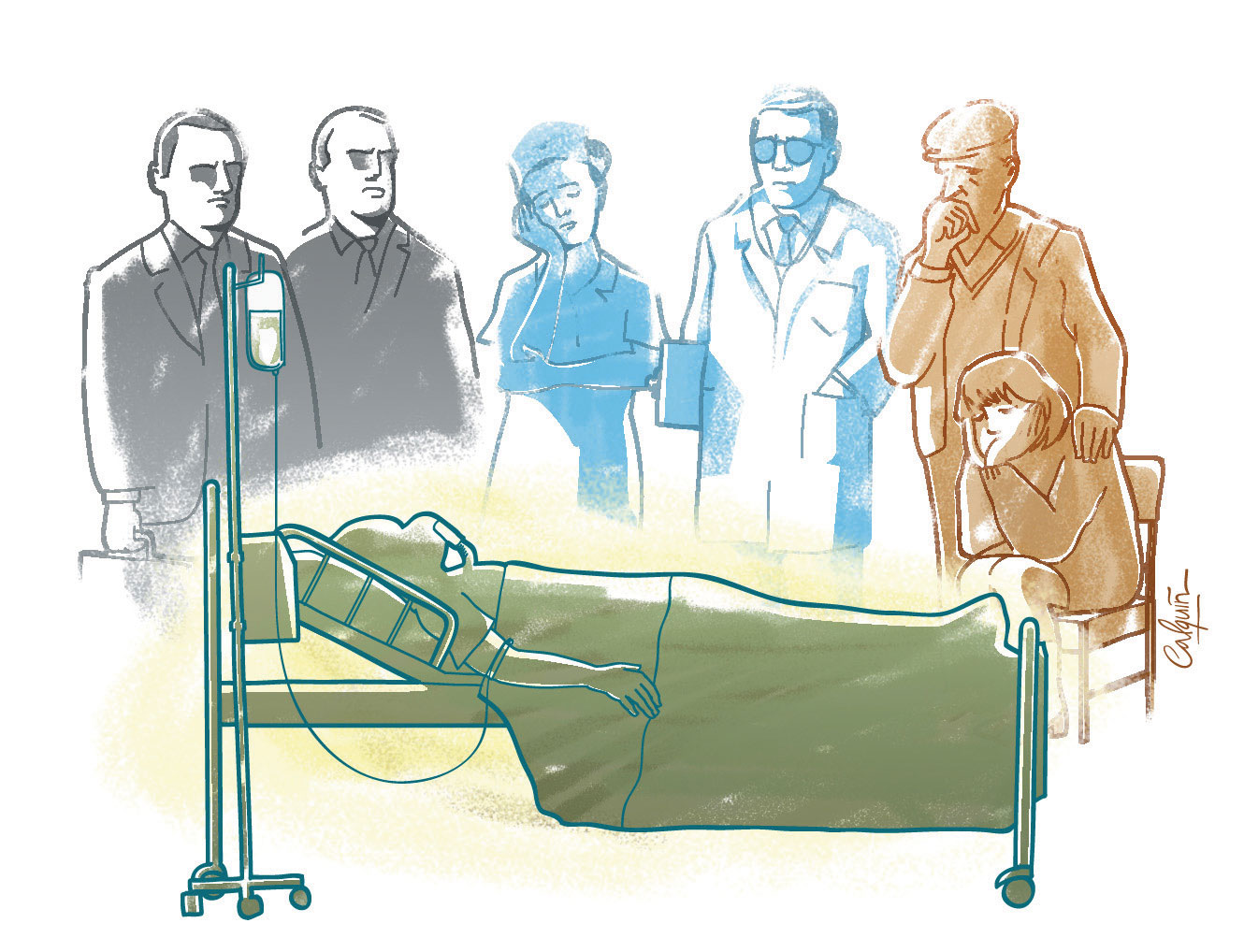

Y, sin embargo, el grito de dolor debe escucharse. Y más aún cuando se

ha perdido toda esperanza de curación y se sustituyen las medicinas

curativas por las curas paliativas. "Además de las curas médicas, de lo

que el enfermo tiene necesidad es de amor, del calor humano y

sobrenatural, con el que pueden y deben circundarle todos los que le

están cerca, padres e hijos, médicos y enfermeros" (Sobre la

eutanasia, II). La agonía es el tiempo propicio para que, con una

libertad nueva, el enfermo se enfrente consigo mismo y con la muerte. En

esta agonía es preciso que el enfermo se sienta acompañado y sostenido

por los familiares y los médicos, dispuestos a acoger sus deseos y su

último soplo de vida. Esta cercanía le renovará la fe en la vida,

abriéndole al Señor de la vida y a esperar que El, de su mano, le lleve

a la resurrección con Cristo.

La eutanasia activa, es decir, la muerte provocada a petición

del interesado o de los familiares, hoy cobra nueva vigencia. La

precisión de eutanasia activa es un modo de distinguir las

intervenciones encaminadas a precipitar la muerte de la abstención de

ciertas curas, que deja llegar la muerte sin acelerarla

intencionalmente, a la que se da el calificativo de eutanasia pasiva.

Para evitar confusión quizá fuera conveniente dejar de usar el término

de eutanasia en estos casos. Tampoco se debe usar la palabra eutanasia

para las prácticas encaminadas a aliviar el dolor, incluso cuando

ciertos analgésicos, encaminados a mitigar el dolor, pueden suponer

abreviar de alguna manera la vida del enfermo. Los diversos aspectos de

este caso los presenta así la Congregación para la Fe:

El dolor físico es, ciertamente, un elemento inevitable de la condición

humana; a nivel biológico, constituye un signo cuya utilidad es

innegable; pero puesto que atañe a la vida psicológica del hombre, a

menudo supera su utilidad biológica y por ello puede asumir una

dimensión tal que suscite el deseo de eliminarlo a cualquier

precio.

Sin embargo, según la doctrina cristiana, el dolor, sobre todo el de los

últimos momentos de la vida, asume un significado particular en el

plan salvífico de Dios; en efecto, es una participación en la Pasión de

Cristo y una unión con el sacrificio redentor que El ha ofrecido en

obediencia a la voluntad del Padre. No debe, pues, maravillar si algunos

cristianos desean moderar el uso de los analgésicos para aceptar

voluntariamente al menos una parte de sus sufrimientos y asociarse así

de modo consciente a los sufrimientos de Cristo crucificado (Cfr Mt

27,34). No sería, sin embargo, prudente imponer como norma general un

comportamiento heroico determinado. Al contrario, la prudencia humana y

cristiana sugiere para la mayor parte de los enfermos el uso de las

medicinas que sean adecuadas para aliviar o suprimir el dolor, aunque

de ello se deriven, como efectos secundarios, entorpecimiento o menor

lucidez. En cuanto a las personas que no están en condiciones de

expresarse, se podrá razonablemente presumir que desean tomar tales

calmantes y podrán suministrárseles según los consejos del médico.

Pero el uso intensivo de analgésicos no está exento de dificultades, ya

que el fenómeno de acostumbrarse a ellos obliga generalmente a aumentar

la dosis para mantener su eficacia... Conserva validez la respuesta de

Pío XII a un grupo de médicos que le planteó esta pregunta: "¿la

supresión del dolor y de la conciencia por medio de narcóticos... está

permitida al médico y al paciente... incluso cuando la muerte se

aproxima o cuando se prevé que el uso de narcóticos abreviará la

vida?". El Papa respondió: "Si no hay otros medios y si en tales

circunstancias ello no impide el cumplimiento de otros deberes

religiosos y morales, sí". En este caso, en efecto, está claro que la

muerte no es querida o buscada de ningún modo, por más que se corra el

riesgo por una causa razonable; simplemente se intenta mitigar el dolor

de manera eficaz, usando a tal fin los analgésicos a disposición de la

medicina.[11]

Los analgésicos que producen la pérdida de la conciencia en los enfermos

merecen, en cambio, una consideración particular. Es sumamente

importante, en efecto, que los hombres no sólo puedan satisfacer sus

deberes morales y sus obligaciones familiares, sino "también y sobre

todo que puedan prepararse con plena conciencia al encuentro con

Cristo" (Sobre la eutanasia, III).

La ciencia y la técnica, orientadas a aliviar el dolor, pueden prestar

al enfermo una valiosa ayuda. Pero no son suficientes. En nuestra

relación con el moribundo, nuestra concepción del hombre, de su

identidad y de su vocación, nos sugerirá internamente qué actitudes

tomar en cada situación. La eutanasia, como intento de procurar una

"buena muerte" abreviando los dolores a alguien, que nos lo pide

explícitamente, será siempre una tentación. Se comprende que algunos

sucumban a ella, al hacérseles insoportables los sufrimientos o

desesperación de aquellos a quienes aman o, como médicos, atienden. Pero

es sabido que la petición de la muerte, frecuentemente, esconde la

petición de otras ayudas. Acertadamente escribe P. Verspieren:

La primera exigencia de orden ético, que nos llega a través de la

petición de la muerte, es la apelación a dar respuesta a las necesidades

fundamentales de quien ha llegado a desear la muerte, para ayudarle a

salir de esa situación que él considera intolerable y así devolverle el

gusto de la vida. Esta apelación está cargada de exigencias: permanecer

junto a quien se halla en tal prueba; aceptar el sufrimiento que supone

tal proximidad; tomar conciencia que dar la muerte al paciente, en estas

circunstancias, es por librarse a sí mismo del sufrimiento más que por

liberar del dolor al otro.[12]

Junto a la eutanasia, en contraste ilógico, se da también hoy la

distanasia o encarnizamiento terapéutico. La distanasia

es la práctica médica que, mediante la técnica de reanimación, tiende a

alejar lo más posible la muerte utilizando, no sólo los medios

ordinarios, sino medios extraordinarios y costosos en sí mismos o en

relación al enfermo y a su familia.

El rechazo de la muerte ha llevado a las prácticas del ensañamiento

terapéutico. El uso de medios extraordinarios logra prolongar, al

menos vegetativamente, la vida, cuando ya se han apagado

irremediablemente las funciones cerebrales. Pero este despliegue de

recursos y de técnicas médicas, para mantener en vida lo más posible a

una persona, va contra el derecho del hombre a morir con dignidad,

circundado y sostenido por el afecto de sus familiares. El poder médico

debe reconocer sus propios límites y guiarse por otros imperativos que

no sean el simple rechazo de la muerte a cualquier precio. Ninguna

persona humana puede desear que se retrase en estas condiciones su

muerte. El progreso de los conocimientos médicos no puede justificar tal

ensañamiento terapéutico.[13]

Las situaciones distanásicas revisten gran variedad, pero todas ellas se

pueden enmarcar en el afán desmesurado de prolongar la vida y, con

frecuencia, sólo la vida vegetativa. Mediante la reanimación se

intenta indebidamente prolongar la vida incluso después de haber

constatado la "muerte clínica", sometiendo al enfermo a experimentos

terapéuticos inútiles y molestos o degradantes y a los familiares a

tensiones interminables y costosas. En carta dirigida en nombre del Papa

a la Federación Internacional de las Asistencias Médicas Católicas, el

cardenal Villot escribía en 1975:

En muchos casos, ¿no sería una tortura inútil imponer la reanimación

vegetativa en la última fase de una enfermedad incurable? El deber del

médico consiste más bien en hacer lo posible por calmar el dolor en vez

de alargar el mayor tiempo posible, con cualquier medio y en cualquier

condición, una vida que ya no es del todo humana y que se dirige

naturalmente hacia su acabamiento.

Pío XII ya lo había expresado antes:

Si es evidente que la tentativa de reanimación constituye, en realidad,

para la familia tal peso que no se le puede en conciencia imponer, ella

puede insistir lícitamente para que el médico interrumpa sus intentos, y

el médico puede condescender lícitamente con esa petición. No hay en

este caso ninguna disposición directa de la vida del paciente, ni

eutanasia, la cual sería ilícita.[14]

La decisión de abstenerse de medios extraordinarios, considerados

desproporcionados en la fase terminal y vistos como

encarnizamiento terapéutico no es lo mismo que la eutanasia. Esto

entra en el derecho de toda persona a su propia muerte, asumiendo todo

el significado de la muerte. No es lo mismo dejar morir que

hacer morir. En palabras de la Conferencia Episcopal Alemana:

El derecho a una muerte humana no debe significar que se busquen todos

los medios a disposición de la medicina, si con ellos se obtiene como

único resultado el retrasar artificialmente la muerte. Esto se refiere

al caso en el que, por una intervención de carácter médico, una

operación, por ejemplo, la vida se prolonga realmente poco y con duros

sufrimientos, hasta tal punto que el enfermo, en breve período de la

propia vida, se encuentre sometido, a pesar de la operación o

justamente como resultado de la misma, a graves trastornos físicos o

psicológicos... Si el paciente, sus parientes y el médico, tras haber

sopesado todas las circunstancias, renuncian al empleo de medicinas y

de medidas excepcionales, no se les puede imputar el atribuirse un

derecho a disponer de la vida humana.[15]

El derecho a una muerte digna no significa derecho a elegir

la propia muerte, sino a aceptar la propia muerte. La muerte que

nos llega, aunque sea a pesar nuestro, no nos priva de nuestra dignidad.

La dignidad del hombre no se reduce al apego a la vida. Se expresa más

profundamente en la disponibilidad a asumir nuestra existencia de

persona humana con todo lo que esto significa.

Ante la muerte, que ineludiblemente se acerca, se puede luchar no sólo

alejando lo más posible el final, sino buscando también las condiciones

más humanas para entrar en la muerte, ayudando al moribundo con la

cercanía, con unas relaciones de estima, de afecto, de respeto, de

escucha. La libertad y ayuda personal ante la muerte, no se buscan sólo

en las aportaciones de una técnica terapéutica, que muy pronto deberá

constatar su impotencia ante la muerte, sino en la presencia de quienes

con su amor pueden confortar al enfermo (Cfr Lc 22,41‑44p).

Frente al encarnizamiento terapéutico, hay que defender la muerte

digna del hombre. El muro de tantos aparatos sofisticados, que se

interpone entre el moribundo y los familiares, le privan de la atención

adecuada para entrar en un acontecimiento de tanta importancia como es

la muerte. No se trata, por ello, de disimularla, ocultando al enfermo

la realidad. La falsas esperanzas, las mentiras son una falta de respeto

y de consideración para el moribundo. Vivir la verdad con el moribundo,

quizá en el silencio de la escucha atenta de sus suspiros o deseos,

mostrándole la cercanía con simples gestos de ayuda y de ternura,

sosteniendo con él el combate entre la angustia y la confianza,

recibiendo su último suspiro y sus últimas palabras... todo esto es dar

a la vida humana, que se acaba, toda su dignidad. De este modo, el

moribundo no siente únicamente angustia y sufrimiento; vive también la

presencia afectuosa de quienes lucharon con él en la vida. Gracias a

esta presencia, la pérdida de la vida, con toda la ruptura que

significa, se transforma en un lazo más íntimo e intenso con quienes le

circundan. La dignidad humana se expresa como nunca en esta

solidaridad en el último momento de la vida.

En el umbral de la muerte, el moribundo echa una mirada sobre su vida,

buscando el sentido de ella. Es el momento de sumar éxitos y fracasos,

de averiguar la trama de tantos acontecimientos aparentemente

desligados. Es el momento en que siente la necesidad de reconciliación

consigo mismo, del reconocimiento y comprensión de los demás, del perdón

de sus faltas: de dar un significado a su vida y a su muerte. En esta

recapitulación siente la necesidad de ser escuchado y ayudado. Puede

aún corregir, con una súplica, con el desvelamiento de un secreto, con

una palabra que nunca dijo, dar el verdadero significado a su vida.

Para concluir, en relación a la distanasia, la Congregación de la fe

hace una serie de precisiones que pueden orientar nuestra respuesta moral:

En cada caso, se podrán valorar bien los medios confrontando el tipo de

terapia, el grado de dificultad y el riesgo que comporta, los gastos

necesarios y las posibilidades de aplicación con el resultado que se puede

esperar de todo ello, teniendo en cuenta las condiciones del enfermo y sus

fuerzas físicas y morales.

Para facilitar la aplicación de estos principios generales se pueden añadir

las siguientes puntuaciones:

‑A falta de otros remedios, es lícito recurrir, con consentimiento del

enfermo, a los medios puestos a disposición por la medicina más avanzada,

aunque estén todavía en fase experimental y no estén libres de todo riesgo.

Aceptándolos, el enfermo podrá dar así ejemplo de generosidad para bien de

la humanidad.

‑Es también lícito interrumpir la aplicación de tales medios cuando los

resultados defraudan las esperanzas puestas en ellos. Pero, al tomar una tal

decisión, deberá tenerse en cuenta el justo deseo del enfermo y de sus

familiares, así como el parecer de los médicos verdaderamente competentes;

éstos podrán, sin duda, juzgar mejor que otra persona si el empleo de

instrumentos y personal es desproporcionado a los resultados

previsibles y si las técnicas empleadas imponen al paciente sufrimientos y

molestias mayores que los beneficios que se pueden obtener de los mismos.

‑Es siempre lícito contentarse con los medios normales que la medicina puede

ofrecer. No se puede, por lo tanto, imponer a nadie la obligación de

recurrir a un tipo de cura que, aunque ya esté en uso, todavía no está libre

de peligro o es demasiado costosa. Su rechazo no equivale al suicidio;

significa más bien o simple aceptación de la condición humana o deseo de

evitar la puesta en práctica de un dispositivo médico desproporcionado

a los resultados que se podrían esperar, o bien una voluntad de no imponer

gastos excesivamente pesados a la familia o la colectividad.

‑Ante la inminencia de una muerte inevitable, a pesar de los medios

empleados, es lícito en conciencia tomar la decisión de renunciar a unos

tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa

de la existencia, sin interrumpir, sin embargo las curas normales debidas al

enfermo en casos similares. Por esto el médico no tiene motivo de angustia,

como si no hubiera prestado asistencia a una persona en peligro (IV).

Los escrúpulos o temor a los remordimientos "por no haber hecho todo lo

posible" llevan a veces al médico o a los familiares a una lucha obsesiva

por prolongar una existencia de manera desproporcionada. Peor aun sería una

actitud semejante cuando se tratara de simple idolatría técnica.

El asalto técnico es un abuso. En la práctica puede significar una

orgullosa actitud de confianza en la técnica, una idolatría de la vida, un

miedo a enfrentar la muerte de cara. Por otra parte, es un ataque a la

dignidad de la persona, que puede quedar subordinada a unos procedimientos

técnicos, y una injusticia a la sociedad por un uso injustificado de

energías y recursos.

El enfermo o moribundo es una persona humana, cuya dignidad y libertad hay

que respetar y amar siempre. Nunca se le podrá tratar como un mero "caso

clínico", como un mero objeto de observación. En la actuación

técnica y científica en relación al enfermo, el médico, sin prescindir en

nada de sus conocimientos técnicos o científicos que puedan mejorar el

diagnóstico y terapia del paciente o aliviar sus dolores, sabe que el único

límite con que se encuentra es el hecho de estar tratando a una persona, a

la que debe respetar siempre y en todas sus formas.

Los cristianos ven la muerte como un "morir en el Señor". Dios es el Dios de

la vida y de la muerte. Incorporado a Cristo por el bautismo, el cristiano

en su agonía y muerte se siente unido a la muerte de Cristo para participar

de su victoria sobre la muerte en el gozo de la resurrección. El bien

morir es la entrega, en aceptación y ofrenda a Dios, del don de la

vida, recibido de El. Como Cristo, sus discípulos ponen su vida "en las

manos de Dios" en un acto de total aceptación de su voluntad.

Médicos, como el celebre cirujano Ambriose Paré (1509‑1590), han admitido en

todas las épocas los límites de su intervención: "Yo hice las curas, pero

solamente Dios es dueño de la vida y de la muerte, de la curación y de la

agonía, de la angustia y de la serenidad".

El derecho del hombre a bien morir supone, como exigencias para los

demás, la atención al enfermo con todos los medios que posee actualmente la

ciencia médica para aliviar su dolor y prolongar su vida humana

razonablemente; no privar al moribundo del morir humano, engañándolo o

sumiéndole en la inconsciencia; para ello, es preciso liberar a la muerte

del ocultamiento a que está sometida en la cultura actual, que la ha

encerrado en la clandestinidad de los repartos terminales de los hospitales

y los camuflamientos de jardines de los cementerios; el acompañamiento

afectivo del moribundo en sus últimos momentos de vida; la participación

con él en la vivencia del misterio religioso de la muerte, como tránsito de

este mundo al Padre de la vida.

No se puede privar al moribundo de la posibilidad de asumir su propia

muerte, de hacerse la pregunta radical de su existencia, de vivir, aún con

dolores, su muerte. El acompañamiento del enfermo en esta agonía es

importantísimo.

Una muerte en solitario, sin el acompañamiento y ayuda de los seres queridos

en momentos tan decisivos, resulta cruel, no respeta la dignidad del hombre

y no responde a la naturaleza social de la persona. Con palabras de la

Conferencia episcopal alemana hay que afirmar:

Nadie puede vivir solo su propia vida, nadie puede afrontar en soledad su

propia muerte. Solo, es decir, sin una ayuda esencial de los demás. Para

muchos hombres la muerte está precedida de una ruptura decisiva, a veces

brutal, con el mundo que les rodea, y está acompañada de una soledad

creciente... Por ello, todos los hombres, en la última etapa de su vida,

tienen necesidad de una asistencia intensiva para poder conocer una muerte

digna de un ser humano (D.c. 20)

En pocos momentos de la vida se hace tan perceptible y urgente la presencia

de los demás como ante la perspectiva de la muerte. Ante la acumulación de

aparatos técnicos en torno a la cama del enfermo, a veces se tiene la

impresión de que la acumulación de atenciones técnicas es una especie de

suplencia ante la falta de asistencia humana o un intento de acallar

culpabilidades ‑"hemos hecho todo lo posible"‑ por descuidar la esfera de

las relaciones humanas.

Con palabras de la C. de la Fe:

Hoy es sumamente importante proteger, en el momento de la muerte, la

dignidad de la persona humana y la concepción cristiana de la vida contra

el tecnicismo que corre el riesgo de hacerse abusivo. De hecho algunos

hablan del derecho a la muerte, expresión que no designa el derecho

a darse o hacerse dar la muerte, sino el derecho a

morir serenamente con dignidad humana y cristiana.(IV)

[2] Cfr.

Didaché II,2;Carta de Bernabé 19,5 y 20,2; Tertuliano, Apologeticum

IX,8 y De exhortatione castitatis XII,5...

[8]

Cfr EV 64; D. TETTAMANZI, Eutanasia, l'illusione della buona morte,

Casale Monferrato 1985; L. CICONE, L'eutanasia, en Non uccidere,

Milano 1984; G. DAVANZO, L'eutanasia, en Etica sanitaria, Milano

1986, p. 245‑293.

[9]

Cfr EV 94; J.R. FLECHA.‑J.M. MUJICA, La pregunta moral ante la

eutanasia, Salamanca 1985; VARIOS, La eutanasia y el derecho a morir

con dignidad, Madrid 1984. L. ROSSI, Eutanasia, en DETM; J. GAFO

(ed.), Dilemas éticos de la medicina actual, 2 vol., Madrid

1986‑1988.

[10]

P. VERSPIEREN, Eutanasia? Dall'accanimento terapeutico

all'acompagnamento dei morenti, Milano 1985.

[13]

Cfr EV 65; CEC 2278; C. NICOLAS ORTIZ, El derecho a la salud y los

derechos de los enfermos, Madrid 1983; VARIOS, Derechos del enfermo,

Bogotá 1982; S. SPINSANTI, Documenti di deontologia e etica medica,

Torino 1985; P. PERICO, Problemi di etica sanitaria, Milano 1985; A.

BOMPIANI, Eutanasia e diritti del malato "in fase terminale",

Presenza pastorale 5‑6(1985)76‑119.